プロテオサイエンスセンター(Proteo-Science Center (PROS))は、愛媛大学で開発されたコムギ無細胞タンパク質合成技術を基盤として、タンパク質機能から生命現象の解明を目指した基礎的な生命科学研究のみならず、その医学応用研究を行い、タンパク質科学(プロテオサイエンス)の国際拠点形成、及び、がん、自己免疫病、難治性感染症など難病の新しい診断・治療法の開発を目的に設立されました。PROSは、タンパク質の生化学研究およびタンパク質複合体研究を支える基盤技術の開発を担う「基盤技術開発領域」と、細胞・生体内や疾患、感染症を対象に複合体およびインタラクトーム解析を推進する「複合体生命機能解析領域」から構成されています。本センターは、令和4年度に共同利用・共同研究拠点化(プロテオインタラクトーム解析共同研究拠点: PRiME)されています。

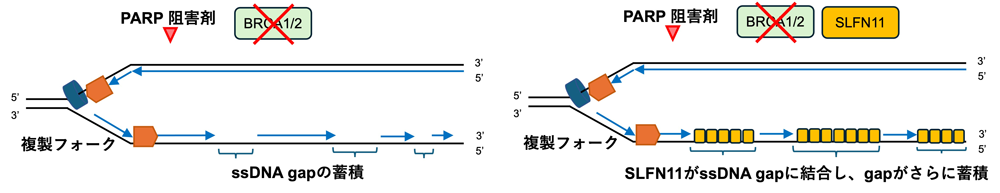

BRCA変異を持つ卵巣がんや乳がんに著効するPARP阻害剤は、複製フォークの後方にsingle strand DNA (ssDNA) gapを蓄積させることで、抗がん効果を発揮していることが、最近明らかになってきました。我々の研究では、SLFN 11というタンパク質が、ssDNAに結合しssDNA gapを増やすことを明らかにしました。がん細胞でBRCA変異とSLFN 11の発現が同時に起こると、ssDNA gapはさらに蓄積し、抗がん作用が増強しました。この発見は、PARP阻害剤が効きやすい患者さんを選別することに応用できるのみならず、SLFN 11を利用してPARP阻害剤の効果を高める治療戦略にも応用できます。

BRCA1またはBRCA2が変異した細胞(左)では、PARP阻害剤を投与すると、複製フォークの後方でsingle strand DNA (ssDNA) gapが蓄積する。そこにSLFN11が発現していると(右)、SLFN11がssDNA gapに結合して、さらにssDNA gapが蓄積する。ssDNA gapは、破綻しやすくゲノム不安定性の原因と考えられており、蓄積すると細胞死を引き起こすため、がん細胞でBRCA変異かつSLFN11発現細胞はPARP阻害剤に高感受性となる。

タンパク質の相互作用解析は、創薬ターゲット分子の探索や薬剤のターゲットバリデーションにおいて重要です。プロテオサイエンスセンターでは無細胞技術で合成した最大28000種の組換えヒトタンパク質を搭載したプロテインアレイを整備しました。私達はヒトプロテインアレイとハイスループットスクリーニング技術・設備を駆使して、大規模な相互作用探索を実施しています。プロテインアレイを用いて得られた成果として、乳がん細胞増殖に関わるリン酸化シグナル制御機構の解明や、アレルギー治療薬候補薬剤の標的タンパク質の同定と作用機序の解明、乳がん診断マーカーの探索、転写因子アレイを用いたSNPs感受性因子の探索などが挙げられます。令和5年度はPRiME共同研究に採択された7つの研究テーマでプロテインアレイの探索を実施しました。

愛媛大学が開発した「コムギ無細胞タンパク質合成系」を核に、愛媛・松山を世界のタンパク質研究の中心にしていこうという構想を表す言葉で、アメリカの「シリコンバレー」を越えるものになればとの思いが込められています。平成15年度から、タンパク質研究・関連産業の一大拠点形成に向けて、5団体(愛媛大学・愛媛県・松山市・松山商工会議所・愛媛経済同友会)が協力し、それぞれの得意分野を融合させて事業を行う産学官連携の仕組みです。毎年、タンパク質研究に関する最新情報発信・研究人材の集積を目指した“国際シンポジウム”、将来の研究人材を地元から発掘・育成する“一般向けセミナー”、企業誘致の機会創出・新規産業創出の“企業向け技術講習会”を行っております。

北海道大学

帯広畜産大学

東北大学

弘前大学

筑波大学

群馬大学

千葉大学

東京大学

東京外国語大学

東京科学大学

一橋大学

新潟大学

富山大学

金沢大学

信州大学

静岡大学

名古屋大学

京都大学

大阪大学

神戸大学

鳥取大学

岡山大学

広島大学

徳島大学

愛媛大学

高知大学

九州大学

佐賀大学

長崎大学

熊本大学

琉球大学

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png