応用力学研究所は、1942年と1943年に設立された研究所をもとに、1951年に発足しました。現在は学術的基盤を発展させる地球環境力学部門、核融合力学部門、新エネルギー力学部門の3つの部門と、社会の要請に応える実用実証を目指す、大気海洋環境研究センター、高温プラズマ理工学研究センター、国際研究拠点海洋プラスチック研究センター、そして従来の自然エネルギー統合利用センターから2023年4月に改組した再生可能流体エネルギー研究センターを加えた、4つのセンターの体制で研究活動を行っています。地球環境、核融合・プラズマ、新エネルギーの各分野やそれらの融合分野で、基礎・応用研究、大型プロジェクト、そして共同利用・共同研究拠点として国内・国際共同研究を実施し、人類社会にとっての重要課題である地球環境問題とエネルギー問題の解決に努力しています。

Plastic production increases exponentially, leading to mismanaged plastic waste. Once in the environment, plastics weather and fragment, forming microplastics (MPs). Many organisms, including zooplankton, could ingest MPs, involving bioaccumulation mechanisms across aquatic food webs. However, there remains limited information regarding the abundance of MPs and their impacts on freshwater ecosystems, Southeast Asia (SEA) marine systems, and their zooplankton communities. The prevalence and attributes of MPs contamination in 12 points in the Gulf of Thailand were studied, determining ingestion by marine zooplankton, and an international network for MPs surveys in freshwater systems was organized. The findings contribute to understanding marine organisms’ exposure to MPs through food webs. Additionally, they will aid in increasing the scarce information on MPs abundance in Southeast Asia and freshwater systems, thus facilitating the development of evidence-based solutions and policies.

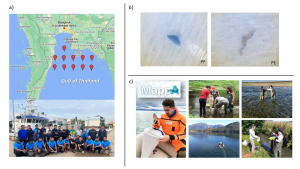

(a) Survey in 12 points in the Gulf of Thailand, (b) investigated MPs by zooplankton, and (c) international network for MPs research in freshwater environments.

球状トカマク装置QUESTは世界で唯一のプラズマ対向壁温を用いた水素リサイクリングを能動制御可能とする高温壁を装備しています。一方、プラズマ対向壁はタングステン、プラズマスプレー・タングステン、ステンレス等いくつかの材質が混同しており、またその表面はプラズマ起因の堆積層に覆われるなど様々です。そこで本研究ではこれらのプラズマ対向壁の水素吸蔵性能を定量的に評価するためのモデル構築を行っています。モデルが完成すれば統合計算コードに導入して将来の核融合炉の燃料粒子バランスを評価する研究に活用できます。

一般的な流体解析手法よりも高速で大規模な計算が可能な格子ボルツマン法を利用した風車の流体シミュレーション手法の研究をしています。2023年度では、風車の回転数とピッチ制御を導入した洋上ウィンドファームの発電量とウェイクのシミュレーション、中型マルチレンズ風車のシミュレーションの研究に適用しました。観測結果や風洞実験との比較検証を行い、提案手法が十分な計算精度で風車のシミュレーションが可能であることを確認しました。

応用力学共同拠点として、「国際化推進研究」「特定研究」「国際特定研究」「一般研究」「研究集会」「若手キャリアアップ支援研究」等の枠組みで、毎年共同研究を公募しています。また、国内外の委員会に積極的に参加し、学術振興と政策形成に貢献しています。例年開催されるRIAMフォーラムにて、共同利用研究の成果を発表し、研究所に関する情報発信を継続すると共に、研究機関や民間企業との共同研究・委託研究を推進し、科学技術の実用化・産業化に貢献しています。

所内開放、サイエンスカフェや市民向けの講座などの開催、汚染物質PM2.5と黄砂の飛来予測、日本近海の海峡予測を提供し、また海洋プラスチック汚染や洋上風力発電等の研究成果の社会への還元に取り組んでいます。

北海道大学

帯広畜産大学

東北大学

弘前大学

筑波大学

群馬大学

千葉大学

東京大学

東京外国語大学

東京科学大学

一橋大学

新潟大学

富山大学

金沢大学

信州大学

静岡大学

名古屋大学

京都大学

大阪大学

神戸大学

鳥取大学

岡山大学

広島大学

徳島大学

愛媛大学

高知大学

九州大学

佐賀大学

長崎大学

熊本大学

琉球大学

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png