弘前大学被ばく医療総合研究所の床次眞司(とこなみ・しんじ)教授は、「放射線防護」と「線量評価」のプロフェッショナルだ。2011年の福島第一原子力発電所の事故時には、いち早く避難した住民の甲状腺被ばくの調査を行った。「後進を育てること」を何より大切にする床次氏の研究室には、放射線の専門知識を学ぶことを目的に、アフリカやアジアの国々からも留学生が集う。

「青森県には、六ケ所村の原子燃料サイクル施設や、むつ市の使用済核燃料の中間貯蔵施設、東北電力の東通原子力発電所など、さまざまなタイプの原子力関連施設があります。もしもそれらの施設で何かしらの事故が起こった際に、対応できる人材が十分にいることと、その拠点が近くにあることは、地域に暮らす人々の安全と安心を確保する上で極めて重要です。そこで2010年、当時の弘前大学長を務められていた遠藤正彦教授が中心となって、原子力関連施設や被ばく医療施設における健康管理や、緊急被ばく事故に対応できる専門知識を持つ人材の育成などを目的に、この研究所が設立されたのです」

青森県弘前市にある弘前大学被ばく医療総合研究所に勤務する床次眞司教授は、研究所の設立の経緯についてそう語った。

床次教授はバックボーンの工学の観点から、放射線の防護や評価、測定機器の開発などの研究を進めている。

床次教授の専門は工学である。早稲田大学の学生時代、卒業研究のテーマに放射線の計測機器の開発、及びそれを用いて測る放射線の評価法を選んだことが、現在につながった。大学院修了後、千葉県にある国立の放射線医学総合研究所(通称、放医研)に就職すると、自然環境中にある放射性物質が出す放射線の測定技術の確立を中心に研究。同時に、放射線防護に関するあらゆる知識を深めた。

「放医研にはトータル16年勤務しました。2010年に弘前大学に被ばく医療や放射線防護を専門とする研究所ができ、放射線物理の専門家の一人として赴任したのが2011年1月のことです。着任して2ヶ月後に、あの東日本大震災と、それに伴う福島第一原子力発電所の爆発事故が起こりました」

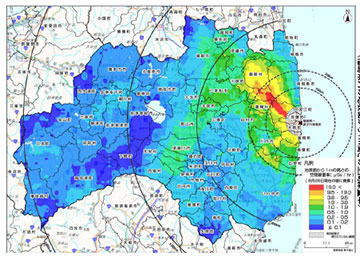

文部科学省が2011年3月から4月にかけて調査した、福島県の空間線量を示す地図。原発から北西の方向に向かって高い線量を示している。

2011年3月11日、東北の三陸沖で発生したマグニチュード9.0の巨大地震によって、福島第一原発は高さ14〜15mにもおよぶ大津波に襲われた。津波により原発の冷却装置は壊滅し、翌日の3月12日に原子炉建屋が水素爆発するという未曾有の事態が起こる。福島第一原発からわずか数キロの距離に位置する浪江町の住民たちは、地震直後から一斉避難を始めた。

「ところがあとになって、浪江町の一部住民が避難先として向かった津島という地域の上空を、住民のあとを追うように“高放射性プルーム”が通り過ぎていったことが分かったのです」

高放射性プルームとは、原発から爆発によって飛散した微細な放射性物質が、雲のように上空を流れる現象のことを指す。福島第一原発から発生した高放射性プルームは、風に乗って北西方向に流れていき、津島上空を通り抜けた。そのため、その下にいた浪江町の避難住民たちに被ばくをもたらした可能性が出てきたのである。

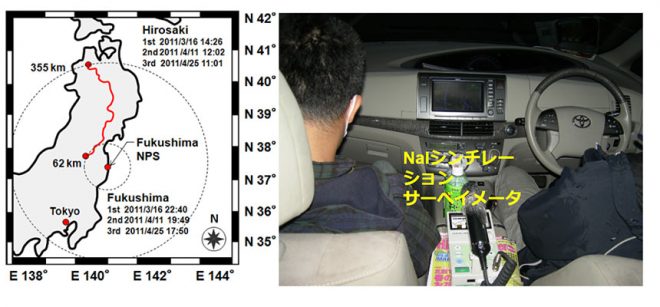

床次教授は、福島県の住民たちの被ばくの状況を調査する任務に就くことになった。原発事故の発生直後から、国からの要請を受けて床次教授ら放射線の専門家、医師、看護師らからなる支援チームが福島県内各地に派遣された。そして、約1ヶ月後の4月には、床次教授らは福島県浪江町に向かった。

「ターゲットとした放射性物質は、放射性ヨウ素でした。チェルノブイリ事故で知られているように、放射性ヨウ素は呼吸や飲食物から体内に取り込まれ、喉の甲状腺に溜まる性質を持っており、内部被ばくによって甲状腺がんを引き起こすリスクがあります。放射性ヨウ素は半減期が8日しかないため、できる限り早く調査を行う必要がありました」

事故発生から1ヶ月後の4月11日、床次教授は車で空間線量を測りながら、弘前から福島へと向かった。「近づくにつれて線量が上がっていくのが分かりました」と床次教授。

検出器は、放射性ヨウ素が発する放射線を検出するとチ、チ、チという音を発する。線量が強くなるとジーッという強い連続音になり、被災者の喉に検出器を当てることで、音とともにデジタル表示される数字により甲状腺の被ばく量を推定できる。床次教授らが実施した被ばく調査の結果は、避難住民たちを安堵させるものだった。検査を行った0歳から83歳までの62人の避難住民のうち、46名の甲状腺からヨウ素131が検出されたが、その被ばく量は極めて小さいことが分かったのである。

チェルノブイリ原発事故で住民らが被った甲状腺被ばく量は、平均して490ミリシーベルトだったと言われている。それに対して、床次教授らが調査した福島の方々の甲状腺被ばく量は、3〜4ミリシーベルトと100分の1以下だった。住民らが被ばくを免れた理由について、床次教授は次のように説明する。

「放射性プルームが津島地区を通り過ぎたのは、3月15日の夕方でした。避難した人たちの行動を聞き取り調査したところ、15日午前中に集団で津島地区を出ており、プルームの到来から逃れていたことが分かったのです。また内陸にあるチェルノブイリに対して、海沿いの福島の人たちは、普段からヨウ素を豊富に含む海藻を食べています。その食生活の影響で甲状腺に日頃からヨウ素が蓄積しているため、放射性ヨウ素が体内に取り込まれなかったのではないかとも考えられます」

床次教授らの調査チームは、福島市内の温泉ホテルに拠点を置き、浪江町の住民たちの検査を行っていた。そのホテルには南相馬市から避難した人たちも50人程が寝泊まりしていた。彼らは床次教授らが被ばくリスクの調査を行っていると知ると、「自分たちも心配なので、調べてほしい」と頼んできた。その結果、南相馬市の避難住民たちからも明確な被ばく被害は検出されず、原発から撒き散らされたヨウ素131による健康被害は、緊急性がないことが分かった。

「私たちが持参した検出器は自分たちで改良した、放射性ヨウ素が出す放射線のみを高精度で検出できる特殊な機器でした。原発事故から間もない時期に、精度の高い調査を実施できたことによって、その後の福島県の甲状腺被ばくを追跡調査するうえでの指標を確立できたと考えています」

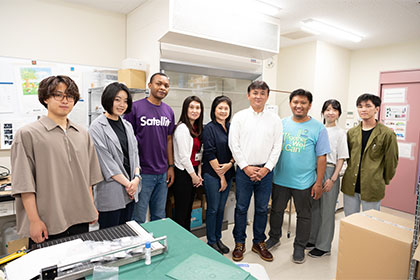

床次教授の研究室で、放射線の検出器を組み立てる海外からの留学生。「文字通り家内制手工業で、みんなが協力して手作りで一つひとつ検出器を組み立てています」

2021年現在、床次教授は弘前大学が浪江町の役場内に設置した復興支援室で、住民の帰還と復興を支援する活動を続けている。

「浪江町の復興支援については弘前大学が全学あげて取り組んでおり、私はその取りまとめ役となっています。近年では放射線の測定や除染活動が一段落したことから、高齢者の健康支援や農地の再生、コミュニティづくりなどに力を入れているところです」

復興支援室には看護師が2名常駐し、町の人々と生活をともにしながら、住民のニーズに細やかに対応している。事故前の浪江町の住民は約2万1000人。そのほとんどの人が事故後に各地に移住した。町の一部が避難指示解除になった今は、約1,600人が帰還し、かつての暮らしを取り戻すための努力を続けている。

福島の支援活動と並行して、床次教授が弘前大学の赴任前から取り組んでいるのが、自然環境中に存在する「自然放射線」の評価の研究だ。

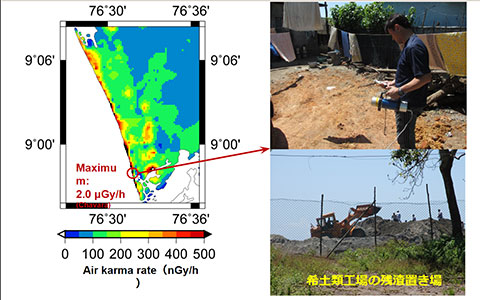

「例えばインドのケララという地域は、以前から高自然放射線地域として知られており、そこの住民の被ばく線量とガンの過剰な発生率の相関関係を調べています。地域の線量が年間1ミリシーベルトの地域に住む人のガンの発生リスクを1としたときに、3倍、5倍、7倍の線量の場所で暮らす人のガンのリスクがどれぐらいになるかを調べるのです」

インド・ケララ州における空間放射線率マップ(左)と、調査中の様子。下の写真のように、レアアース工場の残渣積み上げが高放射線をもたらしている。

ケララの自然放射線量が高いのは、土地の土壌に「モナザイト」と呼ばれる鉱石が多く含まれているためだ。モナザイトの内部には、放射性物質のトリウムやウランが存在する。ケララはレアアースの豊富な地域として知られ、産業用の採掘の結果、モナザイトが地表近くに集積したことで高放射線地域となったと考えられている。

ケララの他にも、世界には同様のモナザイトの集積による高放射線地域として、中国広東省の陽江市やインドネシアのマムジュなどがある。床次教授はそれらの土地に足を運び、自分たちで開発した放射線検出器で空間線量を測りながら、住民たちへの聞き取り調査や健康調査を行ってきた。

「それらの土地のなかには、10年間の累積被ばく量が、広島や長崎の原爆被災者の被ばく量とほぼ変わらない地域もあります。しかしそこに住む人のガンの発生率は、ふつうの土地とほぼ変わらないということが調査の結果分かりました。原爆による被ばくのように短時間で強い放射線を浴びるのと、長期間の弱い放射線による被ばくは、健康に与える影響が大きく違うと考えられます。福島の原発周辺にある、現在も帰還困難区域に指定されている場所の線量もケララと同じ程度です。私たちの研究の成果が、将来の住民の帰還につながるエビデンスとして役立つのではないかと考えています」

インドネシアのマムジュにおける数年間の現地調査に基づいて執筆された床次教授の研究論文は、2021年6月、英国科学誌『Nature』の姉妹誌『Scientific Reports』に掲載されることが決まった。

「私たちが調査で集めた福島のデータは、国連の中にある『原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR・『アンスケア』と呼ばれる)』が年に1回発行する報告書に掲載されました。『アンスケア』は世界中の放射線の専門家たちにとって、最も客観的なエビデンスに基づくデータが掲載されていることから、放射線防護や評価の基準を作る際の教科書となっています」

国連が発行する放射線についての報告書『アンスケア』。世界の放射線研究者のバイブルとなっている。

床次教授の研究室には、これまでインドネシア、カメルーン、ケニア、中国、インド、バングラデシュ、タイなどの留学生や研修生が在籍してきた。現在も何カ国もの留学生が日本人学生とともに研究を続けているが、彼らは皆、『アンスケア』の床次教授の論文を読んで、「この筆者のもとで学びたい」とコンタクトをとってきたのだという。

「カメルーンからドクターコースに来ている若手研究者の男性は、自国の地下資源の開発に必要な放射線についての知識を学ぶために弘前大学に来ました。地下資源にはウランやラドンが含まれるので、開発には必ず放射線防護と評価の専門知識が必要となります。また、インドネシアからの留学生は政府から派遣されてきています」

両国では福島の原発事故の前まで、原子力発電所を初めて国内に作る計画が進行していた。原発を作るとなれば、その周辺で24時間放射線のモニタリングを行い、何らかのトラブルが起こった際にいち早くアラートを出す仕組みを構築する必要がある。しかしそのためには、原発を建てる前の自然放射線のレベルについても熟知していなければならない。そのため、彼らは床次教授の研究室で放射線の測定と評価の知識と技術を学ぼうと考えている。

研究室に所属する日本人学生と海外からの留学生に囲まれて。この研究室からこれまでに何人も放射線のプロフェッショナルが巣立っていった。

床次教授のもとで学んだ留学生たちは、自国に戻ったあとで、国の原子力行政の中心となる人も少なくないという。地震大国の日本では福島の原発事故のあと、原子力発電に対して世の中が向ける目が非常に厳しいものとなり、廃炉が決定した原発は21基にのぼっている。だが、「世界に目を向ければ、化石燃料の問題から、発展途上国を中心に原子力発電所の建設ニーズはこれからさらに高まっていくでしょう」と床次教授はいう。

「日本においても、これから何十年もかけて廃炉を完了するためには、放射線防護と評価の知識を持つたくさんの人材が必須になります。しかし今の日本に、廃炉に必要な放射線防護の知識を専門的に教えられる大学はほとんどありません。保健学科の放射線専攻の学生は、放射線についての専門知識を学びますが、彼らの多くは病院に放射線技師として就職するため、私たちの研究のフィールドには来ないのです」

そのため床次教授は、そうした放射線技師を目指す学生たちをリクルーティングする努力を続ける。「うちの研究室に来れば、調査で海外の珍しい国に行けるし、地方の美味しいものがたくさん食べられるよ、と、よく呼びかけています(笑)」

床次教授は自分の研究について、「物理学の基礎理論を探求するような純粋学問とは違って、人々の健康をどうやって守るかを地に足つけて実践する、実学だと考えています」と語る。

「私はじつは、研究者として褒められるより、教員として褒められたほうが嬉しいんです。日本だけでなく、世界からいろんな学生が研究室に集まって、ここで学び、再び世界に散って学んだことを生かしていってくれる。そんなふうに自分に続く後進を育てることに、何よりのやりがいを感じています」

人類が目に見えない「放射線」を発見してから、125年。これからも私たちの文明は、放射線をさまざまな形で産業に利用しながら、未来に向かって進んでいくことは間違いない。床次教授は、世界中の人々が原子に秘められた力を賢く使いこなしていくために、今日も研究室で、世界のフィールドで、後進の指導に邁進する。

2010年、被ばく医療に資する基礎研究を推進するとともに、緊急被ばく事故に対応できる専門的人材の育成などを目的として設置。計測技術・物理線量評価部門、リスク解析・生物線量評価部門、放射化学・生態影響評価部門、国際連携・共同研究推進部門、被ばく医療学部門の5部門から構成され、放射線(能)計測技術の開発や線量評価法の高度化および標準化、放射性核種の環境動態、難分析放射性核種の新規化学的手法の開発、染色体異常を用いた線量評価や発がんのメカニズム並びにリスク評価、放射線防護剤の開発などの研究を行う。

【取材・文:大越裕 撮影:成田真治】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png