2011年3月11日に起きた福島第一原発の事故は、日本はもとより世界の歴史に残る出来事となった。事故発生後に緊急課題となったのが、環境中に放出された放射性物質の状況把握だ。ところが、原発事故など発生しないことを前提としてきた日本には、緊急時に環境中の放射性物質を迅速に測定するノウハウがなかった。

そんな状況のもと、事故直後からいち早くセシウム観測に取り組み、さらに各分野の専門家と協力しながら長期的視点で観測・記録・報告活動を続けてきたのが、筑波大学アイソトープ環境動態研究センターでセンター長を務める恩田裕一教授だ。教授らのチームは、新たに分野横断的な研究分野「アイソトープ環境動態学/放射能環境動態解析学」を創成し、事故の詳細記録を後世に伝えるデータベースづくりにも取り組んでいる。

「缶コーヒーを買おうとしたら、目の前の自動販売機が倒れてきそうな勢いで揺れましてね。幸い、なんとか持ちこたえてくれたので下敷きにはなりませんでしたが……」

2011年3月11日14時46分、三陸沖で巨大地震が発生したとき、恩田教授は成田空港にいた。出張先の台湾から戻り、駐車場に預けていたクルマに向かう途中だったという。とんでもない出来事の発生を身を以て体験し、翌日以降に震災の全貌が明らかになるにつれて、事態の深刻さをひしひしと感じるようになった。

成田空港で地震の巨大さを実感し、翌日には震災による福島第一原発の事故を知る。その時点で今回のプロジェクトの大まかな構想が頭に浮かぶと同時に、自分のライフワークになりそうな予感を持ったと語る恩田教授。

「原発で大事故が起きた。となるとセシウム(137Cs)のように放射線を放出する放射性核種の飛散量や降下量が問題になります。当初は事故直後に開設された文部科学省のホームページをチェックして、降下量などを推定しようとしましたが、今ひとつ詳細を掴めない。そこで原子力関連情報を取りまとめていた同省の担当部署に毎日電話をかけて、事態の善後策を話し合いました」

原子力発電所で何らかの事故が起こり、放射性核種が大気中に放出される。そんな事態は、我が国ではそもそも想定外であり、あってはならない出来事である。従って、事故が起きた際の対応策などは検討さえされていなかった。当然、放射性物質測定に必要な機器はなく、測定方法を定めたプロトコルもない。

けれども現実問題として、原発から放射性核種が大気中に放出され続けている。危機的状況を前にして、全国の研究者たちが何かできないかと考えていた。

「そんななかで実は日本では唯一、我々のチームだけが以前から、137Csをトレーサとした土砂流出観測プロジェクトを実施していたのです。東西の冷戦時に行われていた核実験により、環境中に放出された137Csの残留量を用いた観測研究を、国際原子力機関(IAEA)と2003年から行っていました」

そんな経緯もあり、2011年6月には、恩田教授らのチームを中心として日本のさまざまな研究グループが集まり、オールジャパンの体制でプロジェクトが立ち上げられた。課題は、放射性物質の拡散・輸送・沈着・移行過程の実態とメカニズム解明、長期的な汚染状況の予測と被ばく線量低減化のための方策提示までと幅広い。

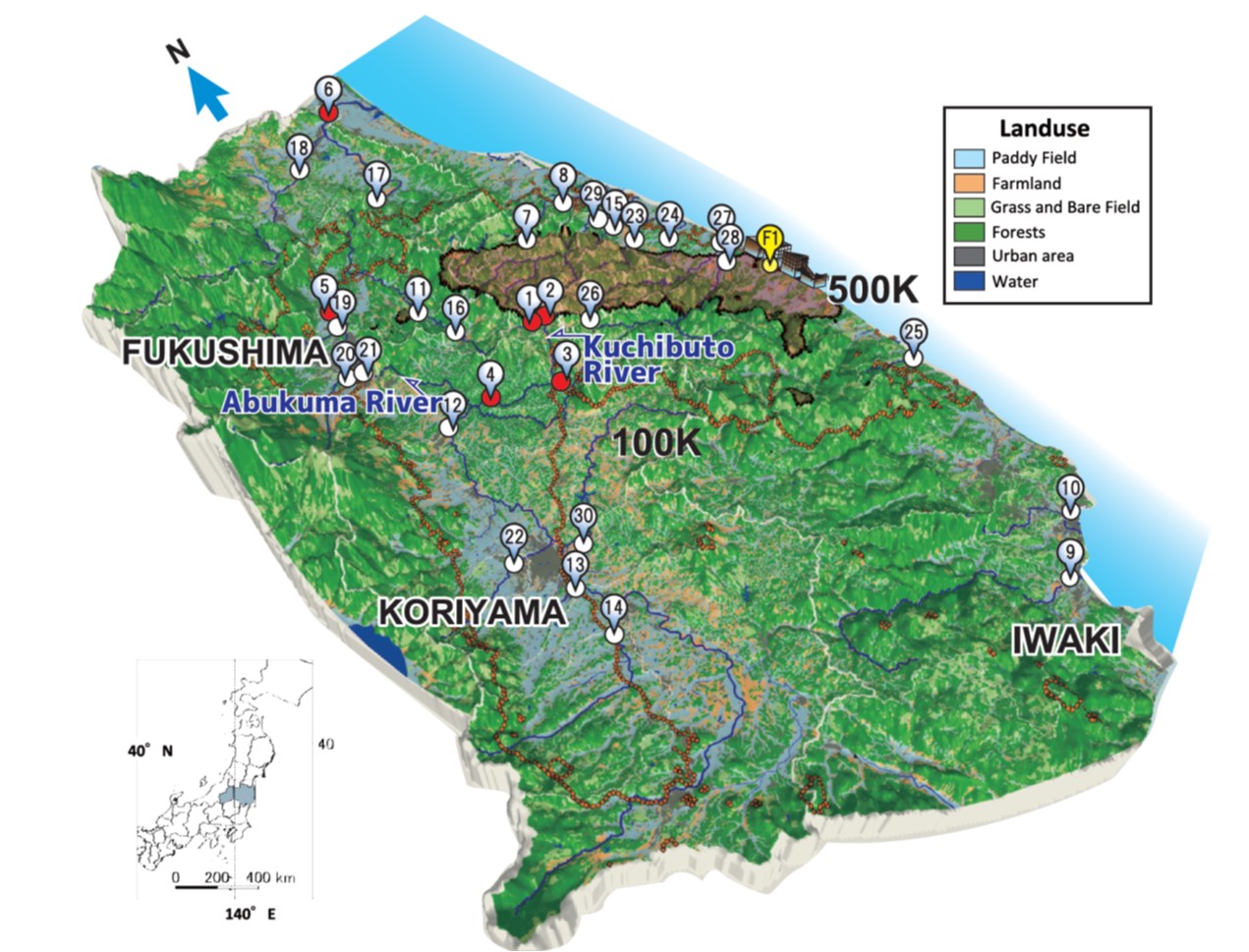

福島第一原発から半径80km圏内に設置されたモニタリングステーションの全体図。番号のついたポイントは、河川観測所を示している。2011年6月にまずスタートしたのは、①から⑥までの観測所。最終的には30カ所にモニタステーションが設置された。

プロジェクトは、まず放射性物質測定のプロトコル作りからスタートした。環境の状況を示す試料を分析するには、放射性核種を正確に測るための基準試料が必要となる。ところが日本には、放射性核種に関して世界標準となっているIAEAスタンダードの試料がなかった。恩田教授らのチームは、以前から共同研究を行っていたIAEAに交渉し、基準試料の提供を受ける。これを使って日本国内の研究機関でテストを行い、環境の状況を正しく測定する体制が整えられた。

「こうした経緯もあったため、環境中に拡散した放射線物質の移行調査については、我々のチームが中心となって測定に当たるようになったのです。調査研究では以前から培ってきたノウハウに加えて、IAEAやフランス放射線防護原子力安全研究所(IRSN)、英・プリマス大学などの国際機関とも連携し、世界最高水準の手法と技術を使って、水・土砂の移行モニタリング及びモデリングを行いました。放射線量が高いので被ばく線量には気をつけながらですが、規制区域の中にまでは入っていないので、心配するほどの被ばく線量とはなっていません」

プロジェクトにはさまざまな分野の研究者が参加した。環境中に放出された放射性物質は、大気・海洋・陸域において移行や濃縮などが進んでいるため、その影響や相互作用は多岐にわたる。恩田教授らのチームは放射性物質の移行研究が専門だが、原発事故がもたらした影響の全体像を知るためには、ほかにも地球環境科学に加え、放射化学や放射線計測技術などを加えた分野横断的な取り組みが必要だ。

「たまたま私の本拠地が被災地に近かったこともあり、グループの代表を務めました。その際に役立ったのが、もともと地理学出身だったため自然に身についていた俯瞰的な視点です。とにかくプロジェクトを進める際には、常に全体像を見て判断するよう意識していました。といっても、実際には極めてモチベーションの高い研究者が集まっていたので、皆さんそれぞれ新しい発見をどんどん出してくる。それらの報告を受けて最終的にまとめるのが、私の役割でした」

研究が本格的にスタートした段階で恩田教授は、少なくとも10年スパンで取り組む必要性を覚悟していた。

2011年以来、福島に関わったさまざまな研究チームによって発表された論文は200本を超えている。これらの研究を網羅的かつ客観的に総括し、科学的に検証する作業に恩田教授らのチームは着手する。

「福島の陸域環境モニタリングに関する研究論文を集約し、特に放射性137Csによる陸域汚染の実態と環境回復の全貌をまとめて明らかにしたのです。事故の影響を概観し、チェルノブイリ原発事故と比較したレビュー論文は『Nature Reviews Earth & Environment』に掲載されました」

福島に限らず、震災直後の日本では報道も非常に混乱していた。例えば東京がとてつもなく放射性物質で汚染されているなどの誤った情報が、ネットなどを通じて拡散していた。

「それらのなかには実際に測定された値も入っていたようですが、おそらくはサンプリングのやり方に問題があったのではないでしょうか。仮に細かい粒子だけを計測すると、一気に濃度が上がったりすることもありますから。そうした混乱状況も踏まえたうえで、全体像をしっかり抑える必要があると考えたのです。さらに初期段階から研究費を受けて行ってきた調査研究であるからには、現状の全体像をきちんとまとめて、世界に報告する義務があると考えました」

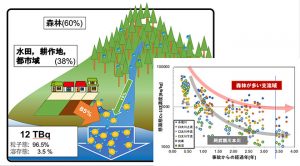

本研究の主要な成果を現した模式図。人間活動のない森林よりも、人間活動のある地域(水田・畑・都市)の方がセシウム濃度の低下速度が速い。また、阿武隈川から海に流出した放射性セシウムの約85%が、面積比で38%程度しかない水田・畑・都市起源であったことも明らかになった。

論文には意外な新事実が記されていた。河川での137Csの水中濃度である。原発事故から1年後には、濃度は事故当初と比べて急速に低下していたのだ。チェルノブイリ原子力発電所事故後の河川に置ける濃度減少と比べて、福島では減少速度が明らかに速かった。

その理由を恩田教授は「チェルノブイリとの地理的・気候的な違いに加えて、福島では土地の修復活動が集中的に行われたため、おそらくは川に流入する土砂に含まれている137Cs濃度が劇的に下がったから」と解説する。

たしかに福島では、住宅地での除染作業が急ピッチで行われ、田んぼなどでも代搔きが行われていた。こうした活動により土砂表面の137Cs濃度が低下したものと推定されている。

一方で森林内部では、土壌の上部数センチぐらいの部分に、かなりの量の137Csが保持されている。ただ、森林域の137Csは川へと流れ出していない。

「森林域が今後、河川への137Csの供給源となる可能性は否定できませんが、基本的には森林内の137Csが川に流れ出すことは少ないと考えられています。なぜなら、森林内では137Csが循環するからです。すなわち地表から染み込んだ137Csは木に吸収され、その後再び大地に落ちます。これを繰り返すので、森林帯から外にはあまり出ていかないのです。では、なぜチェルノブイリでは川の汚染が進んだのか。流域のゆるやかな地形やゆっくりとした水循環により、川に溶け出しやすくなっていたからと考えられます」

ただし、恩田教授らの発見が認められるまでには、かなりな時間を要した。なぜなら、学会での定説はチェルノブイリでの事例によって既に確立されていて、恩田教授らの報告とは相反する内容だったからだ。

けれども最終的に論文は受理された。さらに複数環境をまたぐ物質の輸送プロセスを解明する新しい研究分野である『アイソトープ環境動態学/放射能環境動態解析学』が創成され、世界に発信された。

福島原発アーカイブに関する世界唯一のデータベースサイト 「ERAN Database(http://www.ied.tsukuba.ac.jp/database/index.html)」。

筑波大学アイソトープ環境動態研究センターには、原発事故直後からの放射線核種などの環境試料データを集約し、デジタルオブジェクト識別子(DOI)の管理と出版を担う「国際連携データ解析部門」が設置されている。

ここで扱う環境試料データは、事故で放出された放射能及び放射線の観測データに加えて、事故以前の放射能データも集約して英語化したものだ。データには位置情報も加えたうえで、データベースサイト上で公開されている。2020年12月の段階で、共同研究に活用できるデータが約170万管理されている。

「このデータは、環境放射能の研究者だけでなく、世界各国の行政機関、政策決定者を含むすべての人に提供されます。クリエイティブ・コモンズ4.0のライセンス下でオープンデータ化する、世界唯一のデータベースサイトです。世界中の研究者に対するデータ提供は、事故を起こして全世界に迷惑をかけた日本の責務だと思って取り組んできました」

世界中が注目する放射性物質を研究テーマとするだけに、恩田教授の研究室には、世界各国からポスドクらが学びにやってくる。

恩田教授はいち早く、2011年に研究プロジェクトが立ち上げられた段階で、こうしたデータベースサイトの構築と公開までを視野に入れていた。10年ぐらいを一区切りとし、そこまでのビジョンを描いていたという。まだ予算設定も何もされていない段階から、福島の環境変化を正確に記録して客観的に示すことを、自分たちのミッションと捉えていたのだ。

「とはいえ、2020年にNature Reviewsに発表した論文でまとめきれたのは、まだ全体の50%ぐらいに過ぎません。手を付けられていないデータがまだ山のようにあります。これらをまとめるのが私のライフワークだと受け止めています」

恩田教授のキャリア、その出発点は地理学である。土地を俯瞰的に捉える学問に打ち込んだ結果、自然と物事を全体的に把握する視点が養われた。そもそも地理に対する興味が生まれたのは、小学生の頃だったという。

「子どもの頃から地図を眺めるのが大好きでした。それが高じて学生時代には、国土地理院が発行している25000分の1の地図をひたすら集めていました。地図を見ながら、地形を想像するのです。2次元の地図の世界から3次元の実際の地形を思い浮かべるのが楽しくて仕方ありませんでした」

後に地球科学で学位を取り、名古屋大学で治山工学に携わる。このときの研究テーマは山崩れである。各地にフィールドワークに出向いては、調査三昧の日々を送った。その後、砂防工学を経て、筑波大学では137Csの環境動態調査に取り組んできた。

このキャリアが今回のプロジェクトで結実する。日本では137Csのトレーシングに携わっている研究グループは、ほかに存在しなかった。

「137Csのトレーシングについては、アメリカでも専門的に取り組んでいるところはほとんどありません。ヨーロッパでは137Csを使って土壌侵食などを調査している研究チームがありますが、検出器を含めて調査に費用がかかるため、なかなか研究に取り組む人が出てこないのです」

今回のプロジェクトも、これまでの10年間に何度も壁にぶつかっている。所管官庁が途中で変わり、予算獲得でもずいぶん苦労を重ねたという。

「実際、途中で挫けそうになったことも何度もありました。私一人でやっている研究なら、『やめた』って言えばそれで済みます。けれども、日本だけでなく世界の研究者たちも巻き込んで、共同研究を進めてきたわけです。そこにはいろいろな人の思いが積み重ねられているわけで、自分の都合だけで白旗を揚げるわけにはいきませんよね」

もし研究者になっていなければ、どこか山奥の小学校の先生にでもなって、子どもたちと山の中で遊び回っていたでしょう、と語る恩田教授。福島に関わった研究者としては、事故の記憶を風化させないためにも、記録をきちんと整備して後世に伝えるのが、自分の義務と心得ている。

「これまで共に戦ってくれた研究者たちの思いも背負って、今後の研究に取り組んでいく所存です」と覚悟を語ってくれた。

2011年の東日本大震災とこれにより発生した福島第一原子力発電所の事故による環境への影響などを把握し、住民生活の安全を確保するため、2012年12月に筑波大学の学内組織を再編して発足。設立以来、放射性物質の陸域及び海域、生態系における拡散・輸送・沈着・移行の実態とメカニズムを解明し、長期的な汚染状況と被ばく線量の予測を通して原発事故影響の早期収束に貢献すべく尽力している。国内の6研究機関による研究拠点の中核機関として、国内外の幅広い共同研究を募り、環境中および生態系での放射性物質の移行・循環メカニズムを解明し、その成果を世界的に発信するとともに、国際的に活躍できる若手研究者の育成にも力を入れている。

【取材・文:竹林篤実 撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png