陽子は、最も軽い元素である水素の原子核にあたり、長い間、現代物理学にとって重要な研究対象であり続けてきた。その最も基本的な物理量の一つである電荷半径、すなわち陽子の半径は、1990年代までに突き止められたと考えられてきたが、2000年代になって新たな手法で測定すると、それまでの結果とは大きく食い違う値が得られた。それに伴い、陽子の半径の正確な値を確定させようと、2010年ごろより世界で議論が続いている。

東北大学電子光理学研究センターの須田利美教授は、自身が長らく専門としてきた「電子散乱」という手法を用い、「陽子半径問題」と呼ばれるこの謎に決着をつけようとしている。同センターが所有する、半世紀前に作られた低エネルギーの加速器だからこそ可能で、かつ、これまでになく高い精度で陽子の半径を測定できる方法があるのだという。いったいどういう方法なのか。そしてその結果は、物理学に何をもたらすのか。須田教授に聞いた。

水素の原子核、つまり陽子に大きさがあることが明らかになったのは、1950年代のことだ。アメリカの物理学者ロバート・ホフスタッターらが、水素の原子核に電子を衝突させ、その散乱の様子を観測してそのことを突き止めた。ホフスタッターは、その研究で1961年にノーベル物理学賞を受賞している。

陽子はそれまで点状の素粒子だと考えられていたが、大きさがあるということは内部構造があることを意味する。そこで60年代後半から世界各地に、電子に高いエネルギーを与えて加速させる、高エネルギー電子加速器が建設され、ホフスタッターらが行った、電子を衝突させて原子核などの構造を調べる「電子散乱」という方法によって、陽子の内部構造を解明するための研究が進んでいった。その結果、陽子や中性子は、さらに小さな「クォーク」で構成されていることが明らかになった。

須田教授。気さくに丁寧に、研究内容を話された。

そうしたなかで、陽子の半径も、電子散乱によってさらに精密に測定されていった。90年代に入ると、「水素原子分光」と呼ばれる方法でも陽子の半径が求められるようになった。陽子の周りを回る電子の軌道エネルギーは、陽子がどれだけ広がりを持っているかでその大きさがわずかに変化する。そのため、電子の軌道エネルギーを正確に測定すると、陽子の大きさを決定することができるのだ。それが水素原子分光による測定である。

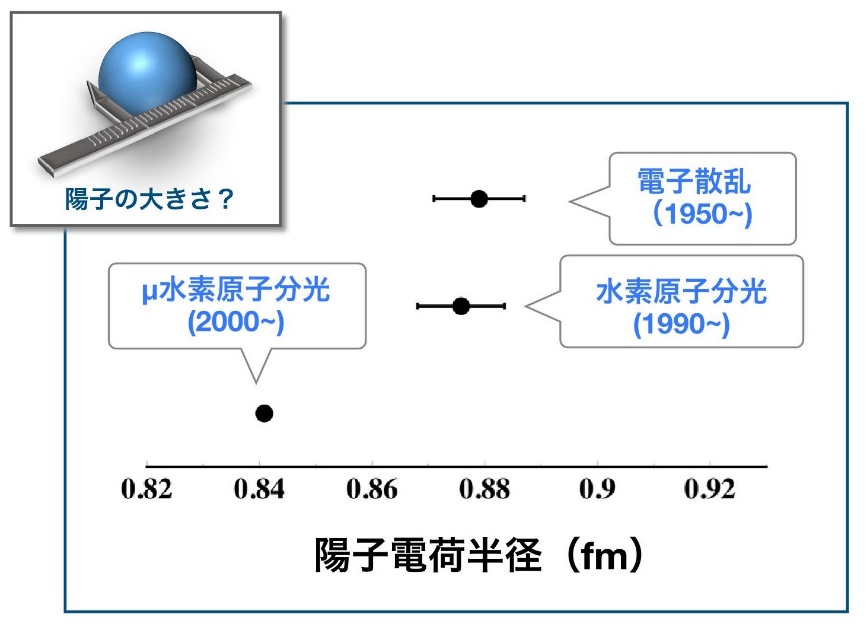

この両者、すなわち、電子散乱による測定と、水素原子分光による測定とで、陽子半径の値は誤差の範囲で一致した。それゆえその値、0.88fm(fはフェムトで、10の-15乗)ほどが陽子の半径だろうと考えられるようになったのだ。「ところが……」と須田教授は言う。

「2010年ごろになって、どうもそうではないかもしれないという話が出てきました。水素原子分光と同様の方法ながら、水素原子に、電子の代わりにμ(ミュー)粒子を入れる『μ水素原子分光』という方法で測定すると、先の2つの方法で得られた結果より4%も小さな半径の値が得られたのです」

2010年時点での電子散乱、水素原子分光、μ水素原子分光によって求められた陽子半径の測定値。前者2つの方法では0.88fmあたりで一致したが、μ水素原子分光だけ0.84fmという結果となった。(図提供 須田教授)

μ粒子は、電子と同じ性質を持つと考えられているが、質量は電子より200倍重い。そのため、水素原子に、電子の代わりにμ粒子を入れると、μ粒子は電子に比べて200分の1の軌道半径で陽子の周りを回る。その違いにより、μ水素原子分光では、水素原子分光よりも精度よく陽子半径を求められるはずだ。ところがその結果は、これまでとは大きく違う値を示すことになったのだ。その理由は分かっていない。

「陽子の大きさが不透明になると、私の研究分野である陽子と中性子からなる重い原子核の内部構造研究に大きな影響が出ますが、それだけでなく高校の物理でも学ぶ基本的な物理定数であるリュードベリー定数の値にも影響が及びます。さらには、現在の素粒子物理学の中核をなす標準理論も見直さなければならない可能性が生じます。そのため、陽子半径問題は、科学雑誌である『ネイチャー』誌や『サイエンス』誌の表紙を飾るほど、現代物理学において大きな話題となっているのです」

「陽子半径問題」の解決を目指して、世界でさまざまな実験が行われているが、須田教授らは2015年ごろから、他に誰も行っていない方法でその問題に挑むべく、準備を進めてきた。その実験は、やろうと思っても須田教授たち以外にはできず、かつ他の誰よりも高い精度で半径が求められるはずなのだという。どういうことだろうか。

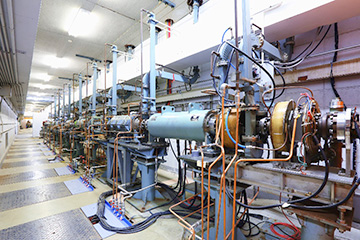

「ホフスタッターらの実験を発端に、陽子の内部をさらに詳細に探るため、世界中の加速器が高エネルギー化していきました。けれども、陽子全体の大きさを精密に測定するには、実はエネルギーの低い加速器の方が適しています。ここ東北大の電子光理学研究センターには、約50年前に作られた低エネルギーの電子加速器があります。国内で稼働中の加速器としては最も古いものですが、この加速器で陽子の電子散乱実験を行えば、他の最先端の加速器では絶対に出せない高い精度で半径の測定ができるはずなのです」

電子光理学研究センターの低エネルギー電子直線加速器。1967年建設。ここで発生・加速させた電子を、隣の部屋に設置された電子散乱施設において陽子に衝突させ、陽子半径を測定する。(写真提供 須田教授)

現在、世界の最先端の加速器は、数十GeV(eVは「エレクトロンボルト」で、素粒子などのエネルギーを表す単位。Gは「ギガ」、10の9乗)まで電子が加速されるのに対して、この加速器は、20~60MeV(Mは「メガ」、10の6乗)。つまり、供給する電子ビームのエネルギーは、先端の加速器の100~1000分の1だ。陽子研究のための電子散乱として、世界最低のエネルギーであり、それゆえに最も高い精度で陽子半径を測定できる電子散乱実験が行えるのだという。

低エネルギーの加速器の方が精密な測定ができる理由は後述する。ただ一方、低エネルギーの加速器があれば誰にでも同じ実験ができるというわけではない。長期間にわたって電子散乱の研究を続けてきた須田教授だからこそ、この古い加速器の有用性に気づき、実験へとつなげることができたのだ。

「この加速器とともに、われわれ電子散乱を専門にしてきた研究者がここにいたことによって、今回のプロジェクトが動き出したと言えるでしょう」

電子散乱とは、改めて書くと、加速器で加速された電子を陽子や原子核などに衝突させ、散乱する電子を検出するという実験手法だ。その際に電子がどう飛び散るか、すなわち散乱するかを観測することで、衝突した対象の大きさや内部構造を調べることができる。

前述のようにこの方法でクォークの存在が明らかになり、その運動を支配する量子色力学(QCD)も発見されるなど、電子散乱は現代物理学に、特に陽子の内部構造や原子核の構造の解明に、大きく貢献した。しかし90年代以降には、陽子は別としても原子核構造を研究するための電子散乱は、すでに役割を終えたとみなされるようになっていた。この手法でできることはもうあまりないと考えられるようになったのだ。

ところで、電子散乱によって解明が進んだのは、水素などのように天然に安定に存在する原子核(安定核)である。安定核はほぼ同数の陽子と中性子で構成される。だが同じく90年代ごろから、加速器技術や測定技術の発展に伴い、天然には存在しない陽子数と中性子数のバランスの崩れた不安定な原子核の研究が始まった。それは「中性子過剰核」(「陽子過剰核」)と呼ばれるもので、名前の通り、中性子の数が陽子に比べて多い(少ない)原子核だ。その構造や性質を知ることは、金、銀、ウランなど、どうやって生成されたのかが不明な重い元素の起源を明らかにするうえで重要と考えられていたため、各地で研究が進められるようになった。

「自宅から大学まで、週2~3回のペースで片道17キロの道のりを自転車で通っています」。話をされる様子からもそのエネルギーが感じられる。

須田教授はもともと、これら重い元素の起源に興味があり、その解明を目指して研究をしていた。そのなかで教授は、それまで誰も手をつけようとしなかった研究に着手した。それが、電子散乱を用いて短寿命な不安定核(特に中性子過剰核)研究する方法を確立する、というものである。

「もともと電子散乱で中性子過剰核を研究するのは不可能だと考えられていました。というのも、中性子過剰核は加速器を利用して人工的に作る必要があり、まずそれが大変だということがあります。そのうえ、中性子過剰核は、中性子が『ベータ崩壊』を起こして陽子に変わるため、短時間で他の原子核に崩壊します。つまり寿命が短いため、安定に存在する原子核のように電子散乱実験のための分厚い標的を作ることができないのです」

そのため、電子散乱を用いての中性子過剰核の研究は、試みる人すらいなかったという。しかし須田教授と若杉昌德教授(京都大学)をはじめとする共同研究者たちは、原子核の内部構造をきちんと知るためには電子散乱で調べなければいけない、という思いを抱いていた。

「現在不安定な原子核の研究に使われている方法では、安定な原子核と不安定な原子核を衝突させ、その散乱を観測しています。その際、原子核を形成する『強い相互作用』という力を利用するのですが、この力の性質ははっきりとは分かっていません。そのため、この方法ではどうしても不確定な部分が残ってしまうのです。一方、電子散乱は、『電磁気力』という十分に性質が解明されている力を利用するため、実験結果を精密に分析できます。そのため、中性子過剰核の性質を正確に理解するためには、やはり電子散乱でやらなければ、と考えたのです」

そうした思いで須田教授は、その研究に着手したが、困難は想像以上に大きかった。全くの手探りで続けた研究は、失敗の連続だったのだ。しかしそれでも10年という期間、思いを同じくする共同研究者とあきらめずに取り組んだ。その結果、須田教授らはついに、電子散乱を用いて中性子過剰核を研究する方法を見つけたのである。それが「SCRIT法」という技術である。

それまで電子散乱の実験を行うには、1mol、つまり10の23乗個程度の原子核が標的として必要だったが、それを、10の8乗個程度あればできるようにしたのだ。このくらいの数であれば、寿命の短い不安定な原子核でも標的を作ることができるという。

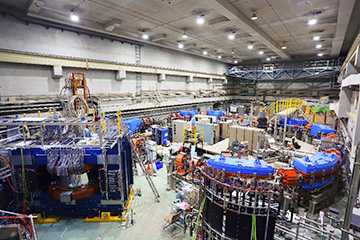

「2000年初頭からこの研究を始め、この技術を用いた物理の論文を書くことができたのは2017年になってからのことです。とても長い時間がかかりましたが、ようやくいま、SCRIT法を用いた中性子過剰核の研究が動き出そうというところまで来ました。この方法が普及すれば、原子核の研究は大きく変わるはずです。重い元素の起源の解明などへの道筋が開くことを期待しています」

理化学研究所のRI ビームファクトリー内にはすでに、SCRIT法を利用する、世界初の短寿命不安定核専用 SCRIT電子散乱実験施設が設置されている。予算の問題で、実験に必要な環境がまだ完全には整わずにいるが、その点さえクリアできれば、誰もやったことのない中性子過剰核の研究がすぐにも実現できる状況にあるのだ。

SCRIT法によって不安定核の電子散乱実験を行うため、理化学研究所 RIビームファクトリーに設置された SCRIT 電子散乱施設。(写真・図提供 須田教授)

須田教授はこのように、長い時間をかけて電子散乱による中性子過剰核の研究を進めてきた。そうして電子散乱について誰よりも深い知見を得ていたからこそ、身近にあった低エネルギー加速器のこの上ない利用方法を思いついた。それが、電子散乱による陽子半径の精密測定である。「陽子半径問題」という現代物理学の重要なテーマについて、世界の誰も真似できないオンリーワンの実験ができると確信したのだ。

ところで、低いエネルギーの加速器で実験をする方が高い精度で陽子の半径を求められるのは具体的にはどうしてなのか。

「電子ビームなどを照射して何らかの対象を観測するとき、その対象のスケールに合った波長のビームを使うと最も感度よく観測することができます。すなわち原子核の内部を見る場合は、波長がとても短いビーム、つまり、エネルギーの高い電子ビームが必要です。しかし陽子半径など、もう少し大きな領域を観測する場合は、少し波長の長い、つまりエネルギーの低い電子ビームの方が適しているのです。そのため、高エネルギーの加速器で陽子半径を精密に観測しようとすると、限られた条件下で行わなければならなくなるのですが、低エネルギーの場合はその必要はなく、色々な条件下で測定できるため、より正確な値へと近づけるのです」

簡単に言えば、このように説明できるという。

須田教授らのプロジェクトは2016年に始まり、現在、必要な実験装置の開発はおおむね終わり、いまは立ち上げまでの最後の作業を行っている段階だという。

「私たちの装置は、電子散乱の歴史で最もエネルギーの低い電子によって実験できるように設計されています。また、陽子の半径を精密に測定するためには0.1%レベルの精度が必要で、そのために欠かせない最後の装置をいま製作中です。それが今年の8月ごろには完成し、今年度いっぱいで、テストを含めた立ち上げ作業を行い、来年度から本格測定に入る予定です。散乱がちゃんと起こることは去年実験で確認できました。本当にいよいよというところです」

(左)東北大学電子光理学研究センターの第一実験室に設置された陽子半径の測定を行う新しいビームラインと散乱電子スペクトロメータ。低エネルギー電子直線加速器で加速された電子をここで陽子と衝突させる。散乱した電子を写真中央の赤い装置(スペクトロメータ)で捕獲し、散乱の様子を観測・測定する。測定の精度を高めるため、この赤い装置と同等の装置をもう一つ、これから設置するという(8月完成予定)。(右)この研究を担う助教や大学院生とともに。

現状では、すでに触れたように、電子を使った測定とμ粒子を使った測定とで得られた陽子半径の値は異なっているように見える。この結果が正しいとすれば、電子とμ粒子との間に、質量以外の性質の違いがあることを意味していて、その場合、標準理論が見直しにつながる可能性がある。そうしたことが、陽子半径問題が世界的に注目される大きな理由である。

須田教授たちの測定が成功したら、そのような大きな動きが物理学に起きるのだろうか。「標準理論への影響などについて色々と言われますが、電子散乱をずっと使ってきた身として、私は実は少し違う考えを持っています。現状で測定結果が分かれているのは、実験の精度が十分でなかったためなのではないかと考えています。私たちがいま目指しているような精度で行われた実験はこれまでにありません。そして、精度が十分でなかったゆえに、みな、半世紀前のノーベル賞を受賞した実験の結果や、他の特定の結果に引きずられる形で、いまのように測定結果が2つに分かれる状況になったのではないかと感じています。精度が十分でない測定を分析して結果を得ようとすると、どうしても過去の結果に影響を受けます。私たちはとにかく、これまで電子散乱を行ってきた経験のすべてを投入して、できる限り精密に測定することに努めます。そうすればきっと誰よりも精密な結果にたどりつけるはずです」

(左)銀色のパイプ(電子ビームライン)の中を加速された電子が通る。各部位が極めて高い精度で作られている。(右)陽子の標的をこの部分に置き、そこに電子を衝突させる。そして散乱した電子を散乱電子スペクトロメータで捕捉し測定する。

須田教授は、高校卒業後、一年間の浪人生活を経て東北大学理学部物理学科に進んだが、入学当時は、研究者になることは考えていなかったという。

「高校の物理の教員になるつもりでしたが、3年時の量子力学の講義がとても面白くて、自分も研究をしてみようかと思うようになりました」

東北大や東大で原子核の研究を行うなか、電子散乱をやりたいという気持ちを持つようになり、その後ドイツで、実際に電子散乱を用いた研究を行うようになった。そして同国で出会った日本人の研究者に「不安定な原子核を電子散乱で調べる方法を確立したい。やってみないか」と持ちかけられて理化学研究所に移り、SCRIT法につながる研究を始めたという。

「それはまさに、世界の誰もが不可能だろうと考えているけれど、その意義は明らか、という研究でした。そういうものに僕は惹かれるんですね」

研究室のメンバーと。須田教授の明るい雰囲気が印象的で「学生時代は落語と麻雀と酒の日々でした」という言葉に納得。須田教授の右隣が、現在中心的に研究を率いる本多佑記助教。

長い時間はかかったものの、目的を達成したのは前述の通りだ。そして今年4月、10年ほど在籍したここ電子光理学研究センターのセンター長となり、現在に至っている。

「当研究センターは、陽子半径の研究に使っている低エネルギー電子直線加速器の他に、1.3GeV電子シンクロトロンという、国内の大学保有のものとしては最高エネルギーの加速器を持っています。これまでのセンター長はじめ、スタッフの方たちの尽力があって、両加速器ともに国内外の多くの研究者に使ってもらえています。大学院生の利用が多いのも特徴で、これからも若い人たちへ様々な教育機会を提供できる研究センターであり続けられるように、力を尽くしたいと思っています。センター長としての業務に追われて、日々大変ではありますが(笑)」

1.3GeV電子シンクロトロン。周長は約50mあり、大学が所有する加速器としては日本最高のビームエネルギーを誇る。(写真提供 須田教授)

最後に、若い人たちへのメッセージをお願いすると須田教授は言った。

「好きなことをとことん追求してやっていってほしいというのが第一ですが、実際には、研究でもなんでも、好きな道に進めないことは生きていくなかで何度でもあります。その時は、まず与えられた環境で一生懸命やるということを意識してほしいと思います。そうしたら、きっとそこから、道が開けていくはずです」

できるはずだと信じてあきらめずに研究を続けた結果、須田教授は、大きな成果に到達した。その研究人生そのものが、この言葉を裏付けている。

1966年に理学研究科附属原子核理学研究施設 (核理研) として発足し、原子核理学に関する学理とその応用の研究、および研究者の育成を目的とし、学内共同利用的施設として運用されてきた。1967年に300 MeVの電子線形加速器が完成。1997年には1.2 GeVの円形加速器が完成し、東日本大震災後の2013年に増強され1.3GeVの電子シンクロトロンへ。原子核内のクォーク・ハドロンから、物質科学までの広い範囲を対象とした「物質の構造と性質」の研究を推進している。

【取材・文:近藤雄生 撮影:原淵將嘉】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png