地球規模で気温や海水温が上昇する現象、それが「地球温暖化」である。それにより、北極圏や南極大陸の氷河や氷床が縮小するとされる。仮に南極の氷床がすべて溶けたとすると、海面は70mほども上昇するとの試算がある。現在、6億人を超える世界の人口が標高5m以下の土地に住んでおり、海面上昇は人間社会に深刻な影響を及ぼすことになるだろう。

東京大学大気海洋研究所の横山祐典教授は、南極の過去の氷床変動や中低緯度の海洋環境変動について研究している。この分野では世界のトップランナーとして知られているが、その研究を支えるのは、横山教授が導入した最新鋭の環境分析装置群だ。

世界的に活躍する横山教授を慕って、国内外から多くの研究者や学生が集っている。海外の大学との合同研修なども積極的に行っている。

地球温暖化が今後も進んだ場合、南極やグリーンランドの氷床はどれだけ溶けるのだろうか。それにより、海面はいったい何m上昇するのか。こうした将来予測には、地球の過去の気温や気候の変動と、氷床の変化との関係性を把握することが不可欠だ。だがそもそも、過去の気温や気候をどうやって知ることができるのか――。

「1950年代に発明された『同位体温度計』を使えば、過去の気温を正確に復元できます」と横山教授は語る。たとえば、恐竜が地球上を闊歩していた中生代白亜紀(約1億4,500万年前~約6,600万年前)の平均気温が、現在より10℃以上高かったことまで分かるのだ。

まずは「同位体」の説明をしよう。物質を細かく分割していくと「原子」という小さな微粒子になる。原子は中心部に原子核があり、その周囲を電子が回っている。中心の原子核は、陽子と中性子という微粒子が集まってできている。

原子の種類ごとに、陽子の数は決まっている。水素原子は1個、炭素原子は6個、酸素原子は8個といった具合だ。一方、中性子の数は、同じ種類の原子であっても一定ではない。たとえば酸素原子の場合、陽子8個と中性子8個の原子核でできた「酸素16」が地球上の酸素原子の約99.7%を占める。この「16」という数字は、陽子と中性子の合計数を表している。だが、陽子8個と中性子10個からなる「酸素18」も約0.2%存在する。このように、同じ種類の原子で中性子の数が異なるもの、それが「同位体」だ。

陽子と中性子はほぼ同じ重さを持つ。ということはつまり、酸素18は酸素16よりも重い。同じ酸素原子でも「軽い酸素」と「重い酸素」があるのだ。

酸素16も酸素18も、化学的な性質に変わりはない。違うのは、化学反応を起こす際の速度などである。

「ある物質中における、酸素16に対する酸素18の割合を『酸素同位体比』といいます。さまざまな物質中の酸素同位体比を調べると、その値は物質ごとに少しずつ異なります。その物質が化学反応によってつくられる際に、酸素16と酸素18では反応速度が違うために、酸素同位体比が変化するのです。その変化には、温度が深く関わることが分かっています。したがって、物質中の酸素同位体比を調べれば、その物質がつくられた時の気温や水温が推定できます」

たとえば、海水中に棲む貝の殻やサンゴの骨格は、炭酸カルシウム(CaCO3)でできている。その原料となる炭酸イオン(CO32-)やカルシウムイオン(Ca2+)は、まわりの海水から取り込まれる。そこで、昔の貝殻やサンゴ、有孔虫の化石を採掘して、その酸素同位体比を調べれば、当時の海水の温度を『復元』できる。これが「同位体温度計」の基本的な原理である。

ただし、気をつけなければならない点がある。貝殻やサンゴの骨格などの酸素同位体比は、海水温だけではなく、「海水自体の酸素同位体比」にも左右されることだ。そうした海水の酸素同位体比の変化をもたらすのは、じつは地球上の氷床量なのだが、これには後ほどあらためて触れる。

研究室では、さまざまな分析装置を使用している。マレーシアからの留学生が、加速器を使った炭素14の分析のため、高真空装置を用いて化学処理を行っている様子。

では、サンゴなどの化石から当時の海水温を復元できたとして、それが「いつ」の海水温なのか、つまり化石になったサンゴがいつの時代のものなのかは、どうやってわかるのだろうか。

実は、こうした「年代の特定」にも同位体が使われている。それは「放射性同位体」というものだ。

同位体は、「安定同位体」と「放射性同位体」とに分類される。前者は、時間が経過しても安定して存在し続ける同位体。後者は原子核が不安定で、やがて放射線を出して壊れて別の原子核へと変わる同位体だ。放射性同位体が壊れて元の量の半分に減るまでの時間を「半減期」という。放射性同位体の種類ごとに、半減期の長さは決まっている。そこで、物質中に含まれる特定の放射性同位体の量がどのくらい減ったかを調べれば、その物質が形成された時期がわかる。これを「放射年代測定法」という。

年代の特定に使われる放射性同位体の代表は、陽子6個と中性子8個でできた原子核を持つ「炭素14(放射性炭素)」である。地球の大気中には、おもに二酸化炭素(CO2)の形で炭素原子(C)が存在しているが、その約98.9%は安定同位体の「炭素12」だ(陽子6個と中性子6個)。次に多いのは、炭素の約1.1%を占める「炭素13」(陽子6個と中性子7個)で、これもやはり安定同位体だ。

対して、放射性同位体である炭素14は、100億分の1%、つまり1兆分の1の割合しか存在しない。炭素14の半減期は約5730年、そのたびに炭素14の量は2分の1、4分の1、8分の1……と減っていく。一方で、地球の大気圏上層部では宇宙からやって来る高エネルギーの宇宙線によって炭素14がつくられ、炭素14を含む二酸化炭素となって地球全体に広がる。そのため、大気中の炭素14の濃度はほぼ一定に保たれている。

「大気中の炭素14は、植物が光合成によって内部に取り込みます。それを動物が食べることで、動物の体内にも炭素14が入ってきます。また、炭素14は海水にも溶け込み、海洋生物の体内にも取り込まれます。生物が生きている間は、大気中の濃度と同じ割合で炭素14が生体内に取り込まれますが、生物が死ぬと炭素14はもう取り込まれなくなり、半減期に従ってどんどん減少していきます。そこで、生物の遺骸に存在する炭素14の量を調べることで、その生物がいつ死んだかが分かるのです」

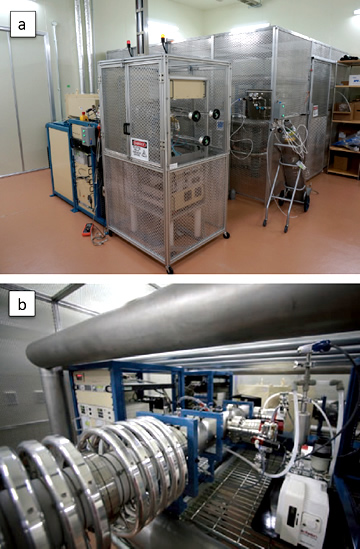

日本で唯一、東京大学海洋研究所で稼働するシングルステージ加速器質量分析装置。写真上が全景、写真下が加速器の拡大部分。(写真提供:横山教授)

炭素14による年代測定では、およそ5万年前までの試料を分析して年代を特定できる。だが、もともと1兆分の1の割合でしか存在しない炭素14は、半減期に従ってさらに減少し、10兆分の1や100兆分の1といった存在比になってしまう。そのため、測定にはきわめて精度の高い技術が求められる。

この技術で世界一の精度を誇るのが、大気海洋研究所の高解像度環境解析研究センターが有する「シングルステージ加速器質量分析装置」だ。日本初となる本装置を導入した横山教授に、プレハブ地上2階立ての実験棟を案内してもらった。

「一般的な加速器質量分析装置は、10階建ての建物が必要なほど巨大な装置です。それに対してここにあるのは、炭素14の分析に特化した世界最小クラスの装置です。アメリカから導入したものですが、独自の解析プログラムをつくったり、装置の改良を行ったりすることで、世界一の精度の実現に成功しました」

さらに、分析装置の精度や処理速度の大幅な向上に寄与しているのが、試料の「前処理」の工程である。そこにもさまざまな工夫を施している。

「貝殻やサンゴを試料にするときは、主成分である炭酸カルシウムを直接分析するのではなく、炭素だけを抽出します。試料に酸を加えて二酸化炭素にしますが、そのなかには水や硫黄化合物などが混ざっています。それらの不純物を除去したうえで、二酸化炭素に化学処理を施して炭素を抽出します。一般的には、これらの前処理は手作業で行いますが、ここではそのプロセスを自動化しています。その自動化装置は、自分たちでデザインしました」

加速器の前処理工程の工夫について説明する横山教授。

横山教授は古気候学などの地球化学の分野だけではなく、海洋生物の生態研究なども行っている(詳細は後述)。後者の分析では個体差を排除するために、前者の10倍から100倍の量の試料を分析する必要がある。したがって前処理の自動化によるスピードアップが重要なのだ。

高解像度環境解析研究センターではこの他にも、「高分解能誘導結合プラズマ質量分析計」をはじめ、微量元素や同位体比などを解析するためのさまざまな装置が稼働している。横山教授らはこれらの装置を駆使して、氷床や海洋堆積物、サンゴ骨格などの試料を解析し、得られた情報を用いて過去の地球環境の復元に取り組んでいる。

先ほど説明したように、貝殻やサンゴの骨格などの酸素同位体比を決める要素は2つある。「海水温」と「海水の酸素同位体比」だ。そして後者を左右するのは、じつは氷床の量だ。海水と氷床中の水を比べると、海水のほうが酸素同位体比が大きい(酸素18を含む水分子の割合が多い)。これは酸素16を含む水分子のほうが蒸発しやすいことが関係している。

地球が寒冷化して氷床量が増えるほど、海水の酸素同位体比は大きくなる。だから、当時の氷床量を突き止めて海水の酸素同位体比を確定できて初めて、海水温が正確に推定できるのだ。

なお、水温の変化と氷床量の変化は「1対1」の対応ではない。ある海域の水温が変化せず、氷床量だけが変化するといったことも起こりうる。だから氷床量を独立して決定することは、過去の気温・気候を知る上で非常に大切であり、多くの科学者が過去の氷床量の「復元」に取り組んでいるのだ。

2018年7月、横山教授らは、従来はゆっくりしたものだと考えられていた氷床量の変化が、実際には想定の数倍のスピードだったという研究成果を論文で発表した。

地球の気候は、「氷期」と「間氷期」のサイクルをおおむね10万年周期で繰り返している。直近の氷期(最終氷期)は約11万年前から約1万年前まで10万年ほど続き、現在は比較的温暖な間氷期に当たる。最終氷期の最盛期には、北米大陸に3,000mもの高さの氷床が存在し、南極にも現在より大きな氷床が存在していた。そうした巨大な氷床の成長や融解の過程については、これまでよく分かっていなかった。

横山教授は自ら国際研究チームを率い、過去3万年間の海水準変動の復元に成功した。「海水準」とは平均海水面のことで、氷床の成長や融解などによって海水準は変動する。教授らは海水準の変動を明らかにすることで、最終氷期から現在に至るまで、氷床量がどのように変化してきたかを世界で初めて詳細に解明したのだ。

横山教授は、高校生のときにNHKの『地球大紀行』(1987年放映)という連続科学番組を見たことが、地球科学に興味を抱く大きなきっかけのひとつになったという。

極域の氷床がとければ、海水準はその分上昇する──何となくそう考えがちだが、じつは過去の氷床量と海水準の関係を考えるときには、話はもう少し複雑になる。

「最終氷期に存在した膨大な氷床の重さは、その直下にある地殻を100mも押し下げ、さらにその下のマントル物質を低緯度域に移動させるほど、地球を変形させていたと考えられています。その結果、氷床付近の海底の地形が変化してしまうので、氷床が成長したり融解したりすることで海水準がどの程度変化するのかがわからなくなり、氷床の容積の見積もりが困難になるのです。そこで、そうした影響が少ない場所、つまり氷床が存在した場所から遠く離れた熱帯域の海面の変化を知る必要があります。そしてそれを教えてくれるのが、サンゴの化石です」

そこで教授らが研究に用いたのは、熱帯域のオーストラリア北東岸に広がる世界最大のサンゴ礁「グレートバリアリーフ」で採掘したサンゴの化石である。熱帯のサンゴ礁の化石から海水準の変化を知り、そこから過去の氷床量を導き出そうというのだ。

サンゴの化石から当時の海水準がわかるのは、サンゴ礁を形成する「造礁サンゴ」が海面近くに棲息するという特徴を持つためだ。これは、造礁サンゴは光合成する「共生藻」を棲息させているためである。

そこで、現在は海面深くに沈んでいる造礁サンゴの化石を見つけ、その深さを計測すれば、そのサンゴが生きていた時の海水準がわかる。さらにサンゴの炭素14を測定すれば、そのサンゴが生きていた時代がわかる。こうして過去の海水準が見事に復元できるのだ。

世界遺産であるグレートバリアリーフで、サンゴ礁を傷つけないような特別な採取法を用いることを条件に採掘が許可され、世界で初めてサンプルが採取された。そして分析の結果、最終氷期から現在までの氷床の質量減少(つまり海面上昇)の速度よりも、氷期中の氷床の質量増加(海面低下)の速度のほうが速いことが明らかになった。これまで、氷床は「ゆっくりと成長し、速く融解する」と考えられていたので、今回の成果は従来のモデルの再考を迫るものとなる。

また2019年5月、横山教授は国立極地研究所などとの共同研究で、2万9,000年前から1万4,000年前における海面および氷床の変動を解明したと発表した。それによると、この期間の大陸氷床の拡大が、従来考えられていた単調な1段階の拡大ではなく、短期間の急激な拡大が2度にわたり起こることで生じていたことが明らかになった。これらの研究成果は、過去の地球環境を復元し、さらに今後の地球温暖化が引き起こす海水面上昇の予測を行う上で、重要な知見となる。

ここまで気候変動に関する研究を中心に紹介してきたが、横山教授の研究対象はそれにとどまらない。シングルステージ加速器質量分析装置などの最新鋭の分析装置を駆使して、さまざまな分野で過去を「復元」しているのだ。

その1つが、富士山の噴火史の研究である。横山教授は秋田大学や産業技術総合研究所などとの共同研究で、富士五湖の1つである本栖湖の湖底から採取した試料を分析して、過去8000年間に本栖湖に火山灰をもたらした富士山の噴火史を復元した(2018年10月発表)。その結果、未知の2回の噴火の存在が見つかったのだ。富士山の噴火の研究は、将来の噴火の頻度や規模の予測に関する重要な知見となるものである。

また横山教授は、クジラや魚など海洋生物の生態調査も行っている。

クジラの口の中にある「ヒゲ板」や、魚の頭の骨の中にある「耳石」には、成長に伴ってしわや縞状の構造ができる。木の年輪のようなものだ。そしてヒゲ板や耳石の炭素14を調べると、クジラや魚がどこの海を泳いでいたかが「復元」できるのだ。じつは海域ごとに、海水中の炭素14の濃度は少しずつ違っていて、それがヒゲ板や耳石に履歴として刻まれるのである。陸上生物に比べて生態が分かっていないものが多かった海洋生物の調査にも、炭素14を使った分析が大きな威力を発揮することがわかるだろう。

研究室のメンバーに囲まれる横山教授。

多方面で活躍を続ける横山教授に、今後の研究の見通しについても聞いた。

「気候変動についての研究は、サンゴなどを調べながら引き続き行っていきます。南極の研究では、氷床と海との間にある棚氷(たなごおり)の安定性について、ベリリウムという元素を使って世界で初めての指標になる研究方法を発表したので、それをさらに発展させていきたいです。南極の氷を使った地球磁場の変化についても、研究成果をまとめているところです。また、かつてマダガスカルにいたコビトカバが絶滅した原因についても研究しています。気候変動によるのか、ヒトが渡ってきたためなのか、その両方なのか……、その結論をまとめた論文がもうすぐ出せそうです」

元素分析からは、地球の歴史について、実にさまざまなことが見えてくるのだ。

2010年4月に東京大学海洋研究所と東京大学気候システム研究センターが統合して発足。海洋と大気の基礎的研究を推進するとともに、地球表層圏に関する科学の深化を通じた社会貢献を目指す。大気海洋科学の拠点として国内外における共同利用・共同研究を推し進めるとともに、大気海洋科学を担う次世代の研究者や海洋・大気・気候・生命圏に関する科学的知識を身につけた人材を育成している。

【取材・文:中村俊宏 撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png