軽くて丈夫、環境性能が高い、など……。革新的な特長を備えた新材料は、社会に大きな恩恵をもたらしうる。新材料を探索する手法も、大きな変化を遂げている。まず開発されたのが、新材料を構成する元素の組み合わせを、AI(人工知能)を駆使して探索する「マテリアルズ・インフォマティクス」だ。だがこれには限界がある。わかるのは、新材料となりうる候補まで。それをどうつくればよいか、製造プロセスは示されないのだ。

その課題を解消するために提案されたのが、製造プロセスを理論的に解明する「プロセス・インフォマティクス」だ。九州大学 応用力学研究所の寒川義裕教授は、計算機シミュレーションや熱統計力学を駆使して、材料プロセスの探索と、それを用いた新デバイスの開発に取り組んでいる。

2014年ノーベル物理学賞は、青色・白色LED(発光ダイオード)を発明・実用化した3名の日本人研究者に授与された。青色・白色LEDの実現に寄与したのが、新材料たる窒化ガリウム(GaN)と窒化インジウムガリウム(InGaN)の結晶だった。

かつてとある大学院生は、窒化ガリウムの結晶をつくり出すのに1500回もの実験を繰り返した。この大学院生こそ、ノーベル物理学賞受賞者のひとり、現・名古屋大学の天野浩教授である。このように、新材料の製造プロセスは、これまで主に実験を繰り返すことによって探索されてきた。

ひたすら実験を繰り返す以外に、新材料を作る方法を見つけることはできないのだろうか――。この根源的な問題を解消するために提案されたのが「プロセス・インフォマティクス」だ。

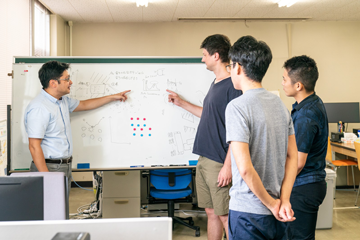

研究室の大学院生とシミュレーション結果について議論する寒川教授。

最近、量子力学に基づく計算手法とAIによる機械学習を併用した「マテリアルズ・インフォマティクス」により、特定の物性を備えた新たな材料(化合物)が提案されるようになっている。たとえば、緑色に光る化合物を求めるなら、マテリアルズ・インフォマティクスが元素Aと元素Bの化合物ABを作れば良いとの答えを示してくれる。合成実験を実際に行う必要はなく、理論的に新たな化合物を提示してくれるため、材料探索における革命と言える。

「ただし、マテリアルズ・インフォマティクスが教えてくれるのは、あくまでも新物質の候補までです。実際にその物質を創り出せるかどうかは分かりません。元素Aと元素Bをどのような条件下で合成すれば、求める化合物ABができるのか。そのプロセスを、マテリアルズ・インフォマティクスが教えてくれるわけではないのです。さらに現実的な話をするならば、第一候補の化合物ABが、求める物性を100%満たすとしても、工業的に製造が難しいケースも考えられます。そんな場合は、性能は80%程度にとどまるものの、第二候補の化合物CDの方がはるかに作りやすく採算面も合うケースもありうるでしょう。こうした実用化のための判断材料を、マテリアルズ・インフォマティクスが示してくれるわけではありません。そこで、より現実的なモノづくりを推進するため、我々は『プロセス・インフォマティクス』の研究に取り組んできました」

寒川教授は九州大学応用力学研究所に所属しながら、名古屋大学未来材料・システム研究所にも所属している。新たなパワー半導体デバイスの開発のため、おおむね月1回のペースで名古屋を訪れ、共同研究に取り組んでいる。

マテリアルズ・インフォマティクスは、量子力学に基づくエネルギー論をベースに組み立てられている。その計算は絶対零度と真空状態を前提条件として行われる。ところが現実の化学反応においては、温度やガス分圧を考慮しなければならない。つまり熱統計力学までを組み込んだ融合解析が必要になる。

「温度とガスのエントロピー(熱力学系における状態量)を取り入れた物理モデルを初めて開発できたのが2000年でした。それ以降、我々が解析手法の改良・展開を推し進める一方で、コンピュータの計算能力が飛躍的に向上していきました。その結果、当初は原子数にして50個ほどの計算に数週間を要していましたが、今では1000個近くの計算でも数日でできるようになっています。これにより現実の系により近いシミュレーションを行えるようになりました」

寒川教授は、九州大学応用力学研究所だけでなく、名古屋大学未来材料・システム研究所にもクロスアポイントメント特任教授として所属している。後者のセンター長を務めるのが、ノーベル物理学賞を受賞した天野教授である。寒川教授は毎月のように同研究所を訪れ、天野教授のグループと共同研究を行っている。

寒川教授の役目は、天野研で行われた実験結果を、プロセス・インフォマティクスを用いて理論的に検証すること。天野教授のチームが取り組む研究テーマは、1kV(キロボルト)の電圧に耐えられる窒化ガリウム(GaN)パワー半導体デバイスの開発である。電気自動車などでの実用化を目指して研究に取り組んでいるが、クリアしなければならない課題に直面している。

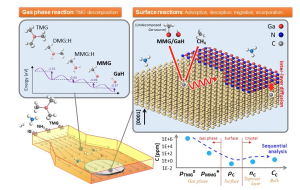

現状の窒化ガリウム(GaN)の結晶成長プロセスでは、炭素や酸素など不純物の混入が避けがたい。まず、ガリウム(Ga)の原料となるトリメチルガリウム(Ga(CH3)3、略称TMG)に炭素(C)が含まれているため、これが汚染源となる。一方の酸素(O)は、窒素(N)の原料となるアンモニア(NH3)ガス中に微量に含まれる水(H2O)や、炉壁成分の二酸化ケイ素(SiO2)から供給される。それらが窒化ガリウムの成長薄膜に混入してしまうのだ。実用化に向けては、これら炭素や酸素などの不純物濃度を0.1ppm以下にまで抑えなければならない。

「炭素や酸素の混入を抑えるため、プロセス・インフォマティクスを用いて不純物の混入メカニズムの解明と、濃度制御に関する研究に取り組んでいます。これまでに、半導体の成長プロセスを解明する新たな物理モデルを構築し、結晶成長シミュレーションを行いました。その結果次のようなことが分かりました」

先述のトリメチルガリウム(TMG)は、アンモニアとの化学反応によりメチル基(CH3)が解離して、ジメチルガリウム(Ga(CH3)2、略称DMG)→モノメチルガリウム(GaCH3、略称MMG)→水素化ガリウム(GaH)へと順次変化する。そして最終的に、成長薄膜表面に窒素と水素化ガリウムが供給される。このとき、GaHに対するMMGの割合が多いと、成長表面へ吸着する不純物炭素の量が増える。寒川教授らはそのことをまず明らかにした。

窒化ガリウム(GaN)有機金属気相成長プロセスの概略図。左下の図が示すのは、上流側から基板に向けてトリメチルガリウム(TMG)、アンモニア(NH3)、不活性ガスが流入する様子。左上の図にあるように、TMGはジメチルガリウム(DMG)→モノメチルガリウム(MMG)→水素化ガリウム(GaH)分子へと分解する。右側の図が示すのは、表面に吸着した原子・分子がいくつかの成長素過程を経て結晶に取り込まれる様子である。

この結果を元に、寒川教授らは独自の理論解析手法を用いて、GaHに対するMMGの比率をどうすれば減らせるかを見出した。カギは温度と気相反応にあった。アンモニア雰囲気で温度を上昇させれば、GaHに対するMMGの量が減り、成長表面への炭素吸着量を減らすことができる。さらに、炭素不純物と酸素不純物の挙動を説明する物理モデルも構築し、その結果が実験結果と合致していることも明らかにした。

「結晶成長に関わるパラメータ(原料ガス分圧、基板温度や結晶面方位など)と窒化ガリウム薄膜中の炭素濃度の相関を予測するため、結晶成長プロセスを上流(気相反応)・中流(表面反応)・下流(表面近傍における固体内拡散)に分けて、それらを繋ぐ統合的な結晶成長シミュレーションを行いました。これにより上流から下流までの一連の結晶成長プロセスを逐次的に解析し、炭素混入量の予測することに成功しました」

寒川教授らの研究成果により、モノづくりのプロセスが、原子1個レベルのスケールで計算シミュレーションにより解明され予測された(図参照)。

実は、窒化ガリウム薄膜の成長プロセスについては、従来も理論的な説明が行われていた。ただ、この理論は、絶対零度を前提条件とする量子力学に基づいたエネルギー論をベースに組み立てられている。ところが、実際のプロセスでは必ず温度の影響を受けるため、熱統計力学を考慮した解析が必要となる。そのためのツールが、寒川教授らによって開発されたプロセス・インフォマティクスである。

「従来の気相反応モデルでは、パラメータを経験的に調整して、実験結果との整合性が図られるようになっていました。逆にいえば、パラメータを人為的に調整すれば、いくらでも気相反応経路を書き変えることができたのです。これに対して我々は、そうした恣意的なパラメータを一切排除し、第一原理に基づいて計算を行っています。まず量子力学に基づく第一原理計算をベースとして、そこにエントロピーを統計力学的手法で取り込んで計算する。人間の主観を完全に排除し、機械的に計算結果だけを積み上げていきました。この過程には人間の『経験』や『主観』などが入り込む余地はまったくありません」

寒川研究室で随時行われるディスカッションは、遠くポーランドからの研究員も参加するため英語で行われることが多い。

物質合成のプロセスを理論的に解明するには理想的な手法と言えるプロセス・インフォマティクス。だが、手がける研究者は意外に少ない。その理由を寒川教授は、「結晶成長は物理現象と化学現象が絡み合う複雑なプロセスで、物理と化学、2つの異なる科学領域をつないで考える必要があるからではないでしょうか」と説明する。

固体物理は、周期場(結晶場)における電子の振る舞いを基礎としている。半導体の製造プロセスで薄膜成長の舞台となる「表面」は、物理においては周期場が途切れた面として扱われる。対して化学は、原子・分子の間の相互作用や化学反応を基礎としており、原子・分子が寄り集まって形成された物質の端面として「表面」を取り扱う。

見ているのは同じ「表面」だが、ベースやアプローチが異なるのである。半導体の製造プロセスで現実に起こっているのは、固体結晶表面へのガス分子の吸着である。このプロセスを包括的に理解するには、固体から見た「表面」(物理的視点)と原子・分子から見た「表面」(化学的視点)を系統的に考える必要があるのだ。

「さらにいえば、熱力学や統計力学の知見も必要になります。たまたま私は、冶金(やきん)の研究室で研究者としてのキャリアをスタートし、博士課程修了後は、物理工学の研究室で量子力学、統計力学を、化学の研究室で熱力学を学び身につけました。物理と化学の領域で複数の研究室を渡り歩いて学んだ結果、両方の視点を獲得することができました。その成果がプロセス・インフォマティクスの開発につながり、窒化ガリウムパワーデバイスの研究においても実を結んでいるのだと思います」

現在は化学反応をリアルタイムで観察する『その場観察』の精度も格段に高まっている。それにより、名古屋大学の天野グループで行われた実験結果、およびその場観察の結果と、寒川教授らのシミュレーションによる理論解析結果の一致が確認されている。

「現時点で新材料開発を支えているのは、実験と計測、そして我々が取り組んでいる理論シミュレーションの3本柱です。さらに今後は4本目の柱として『データサイエンス』が加わってきます」

もちろん研究を支えるコンピュータパワーの進化も必要であり、その意味では次世代の国産スーパーコンピュータ『富岳(ふがく)』の登場が待たれるところだ。

「富岳を使えるようになれば、現在の数ナノメートル(10-9メートル)サイズの原子モデル(原子数~1000個)を数十ナノメートルサイズの原子モデル(原子数~10000個)に拡大することができます。小さな要素モデルのようにも思えますが、この拡大によって、表面の原子ステップ間相互作用を解析できるようになります。計算対象がさらに現実の系に近づくため、予測精度が格段に向上します。その延長で、他の新材料やデバイスの開発を、飛躍的に加速できる可能性が生まれます」

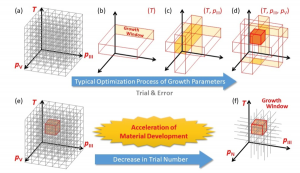

例として、結晶が成長するためのプロセスを考えてみよう。結晶成長の表面反応には、多次元のパラメータが複雑に絡み合っている。従来は、それらを一つずつ解析して最適値を求めながら、ベストな組み合わせを実験で探し求めてきた。一つのパラメータに対して10回実験するとなれば、実験回数は「10×(パラメータの数)」となる。全てのパラメータについて同じように実験をするとなれば、さらに(パラメータの数)倍の実験を繰り返す必要がある。

しかも、その過程で一つでも良い結果が見つかると、人間の習性としてそれで満足してしまう可能性が高い。人は「ローカルミニマム(局所解)」に陥り易いのだ。その場合、本来ならもっとかけ離れたところに本当の最適解が存在したとしても、そこまで辿り着けなくなってしまう。

上図(a)〜(d)は結晶成長パラメータを試行錯誤により一つずつ最適化していく従来型の材料開発プロセスを示したもの。これに対して下図(e)、(f)が示すのは、理論解析により最適成長条件をあらかじめ予測し、その範囲内から探索を開始して実験回数を大幅に減らす概念である。

ところがプロセス・インフォマティクスで得られる教師データを用いれば、最適成長条件をあらかじめ予測することができる。そのため、その予測された範囲を出発点として探索することで、実験回数を大幅に削減することができる。

そこに、実験からのフィードバックを加えれば、物理・化学現象の正確な理解と、モデルの改善/再構築も可能になる。実験による試行錯誤をひたすら繰り返すしかなかった従来型の材料開発方法と比べれば、格段の進歩である。

「仮に天野先生が1500回実験を繰り返して到達された最適解に、計算をベースとして10回ぐらいの実験で到達できれば、モノづくりの開発期間が劇的に短縮されます。また、人間の思考能力では3次元のパラメータ解析ぐらいが限界ですが、現実のモノづくりではパラメータを4次元、5次元、更に多次元と拡張して考える必要があります。こうなると人間では太刀打ちできず、AIの活用が必須となります」

寒川教授が天野教授らと進めている研究テーマは「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体開発」である。この次世代半導体は、近いうちに社会実装されるレベルにまで研究・開発が進んできている。

先述のパワー半導体デバイスは、目標の1kV耐圧まではまだ到達していないものの、既に数百ボルト耐圧のものは実用化済みだ。仮に次世代パワーデバイスが広く社会で使われるようになれば、現時点では総量の10%程度になる電力変換ロスを、1%以下にまで削減できる。大幅な省エネにつながるのだ。

高校時代から物理が好きだった寒川教授は、固体物理から研究者としてのキャリアをスタートし、途中で化学領域にも足を踏み入れた。さらに、いずれの分野においても、実験と理論の両面から研究を行った。その結果、物理と化学を俯瞰的に捉え、さらに実験研究者との橋渡しをも行える幅広い視座を身につけた。現実の系における物理・化学現象を、深いレベルで考察する力を修得できたことが、プロセス・インフォマティクスの実現に結び付いた。

プロセス・インフォマティクスは、半導体分野に限らず、あらゆるモノづくりの分野で活用可能だ。

「金属系の研究とのコラボレーションなどもありうるでしょう。ただ現実には、マンパワーが圧倒的に不足していてなかなか実現できていません」と、時間と労力のないことが何よりの悩みだと明かす寒川教授。考える時間をつくるために、移動時間を大切にしているという。研究者仲間と新幹線に乗ったときなどは、移動時間が議論の時間に変わる。それもすべては研究を少しでも早く前に進めるためだ。

「プロセス・インフォマティクスの研究を突き詰めれば、これまで数十年かかっていた新材料の開発期間を、数年に短縮できるはずです」

寒川教授の研究成果がより広い領域で活用されるとき、日本は再びモノづくりの世界において、確固としたポジションを獲得するはずだ。

再生可能エネルギー、核融合や地球規模の大気・海洋環境について、力学を基盤とした観測・現象解明・追究に取り組んでいる。1951年の発足以来、常に力学とその応用に関する先端的課題について、国際的に高水準の研究成果をあげるとともに、21世紀の人類にとって極めて重要な課題である地球環境とエネルギー問題の解決に取り組み続けている。九州大学総合理工学府と工学府の協力講座として大学院教育にも携わり、次世代の研究者を養成している。

【取材・文:竹林篤実/撮影:山本薫】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png