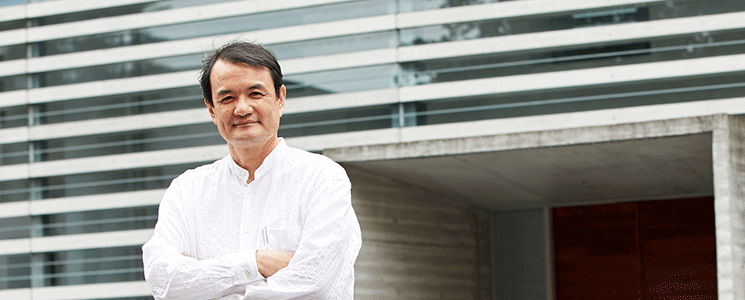

日本における「デザインエンジニア」の第一人者として知られる、東京大学生産技術研究所の山中俊治教授。氏はこれからの時代に求められるデザインを、「ユーザーと人工物との関わり全てを計画し、幸福な体験を実現する技術」と定義する。3Dプリンターを筆頭に、従来のものづくりの常識を覆す技術が普及し始めているなか、「新たなデザインと先端技術」をつなぐ担い手をどのように育成しようとしているのか。

「デザインエンジニア」という仕事がある。モノづくりにおいて、製品の意匠や外観を美的にデザインするだけでなく、工学的な知見と技術を用いながら、「人とモノとの最適な関わり」を新たに生み出すエンジニアのことだ。欧米では古くから存在する職業だが、日本ではまだその役割を担う人は少ない。

東京大学生産技術研究所の山中俊治教授は、日本における「デザインエンジニア」の第一人者として知られる。氏が東京大学に赴任してきたのは、2013年4月のこと。それ以前は慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパス(SFC)に5年間在籍し、さらにその前は、長年フリーランスのデザイナーとして、数々の工業プロダクトのデザインを手がけてきた。

ニューヨーク近代美術館に収蔵された、山中教授が設計した両手親指キーボード「tagtype Garage Kit」。

その仕事は、自動車・家具・ロボット・携帯電話・義足、さらには大根おろしまで、多種多様な領域にわたる。日本中のJRの駅に設置されている自動改札機の開発に当初から関わり、「Suica」や「ICOCA」などの非接触ICカードをタッチする角度を、ユーザビリティ・エンジニアリングの観点から決定したのも山中教授だ。

また、氏が開発した「両手親指キーボード」は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のパーマネントコレクションに選ばれた(写真参照)。その名のとおり、親指だけで操作するキーボードだ。東京大学の研究室内にあるコクヨ製の家具も、山中教授が過去にデザインし、グッドデザイン賞を受賞したものである。

その卓越した技術とセンス、知見を継承するために、山中教授は現在、東京大学生産技術研究所で後進を指導する。

山中研究室では、3Dプリンターによるものづくりに力を注ぐ。「新しい技術と人との関係性を探る」ためだ。

従来のものづくりの現場では、主に次のような手法がとられてきた。素材を金型で圧縮する「鍛造(たんぞう)」もしくは「プレス」。溶けた金属や樹脂を型に流し込んで固める「鋳造(ちゅうぞう)」。金属塊から旋盤などで不要な部分を削り出すことで求める形を作り上げる「切削(せっさく)」など。

対して近年話題の3Dプリンティングは、別名「Additive Manufacturing(付加することによる製造技術)」の言葉通り、樹脂や金属を「足して固めていくこと」で、求める形をつくり出す。

「良い“ものづくり”は、経済原理だけではなく、ヒト・もの・技術の理想的な関係の探求から生まれる」と語る。

山中教授いわく、その最大のメリットは、「金型に代表される“型”をつくる必要がなく、一品物の多様なプロダクトを低コスト・短時間でつくれること」だという。

「型を用いたものづくりの場合、型を“抜く方向”により、つくることができるものの形は著しく制限を受けます。切削加工であれば、機械に取り付けられたドリルや刃が入っていける方向にしか、加工することができません。また、プレス成形も真っ平らな金属板を加工するため、生み出せる造形には制限があります。それに対して3Dプリンターによる造形は、かなり自由度が高い。プロトタイプをつくるのには、またとない技術なんです」

山中教授は、学生たちにものづくりのセンスと技術を伝承するため、一目で製品のコンセプトがわかる「プロトタイプ」の作製を推奨している。

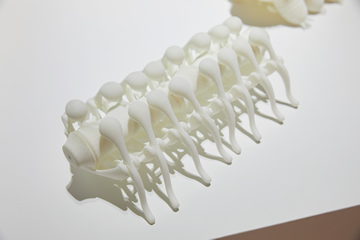

山中研究室の博士課程に在籍する杉原寛さんは、3Dプリンターを用いて新たな造形物のプロトタイプに挑んでいる。「最初からひとつのもののようになっている、生物のように“動く”造形物」だ。

3Dプリンターによるものづくりは近年日本でも盛んに行われているが、その実例として挙げられるのは、網目模様のiPhoneケースや複雑な構造の椅子のような「静止物」だ。「動くもの」がつくられることは少ない。それは、現在の3Dプリンターによるものづくりでは、精度を追求するのが難しいためだ。

「従来のものづくりの考え方では、パーツごとに適切な素材を選び、それらを加工、組み合わせて完成品をつくります。この考え方に沿って3Dプリンターで動くものの機構をつくろうとすると、出力精度が低いため、ギヤなどの稼働部分でガタや摩擦が生じます。複数の部品を重ねていくと、それらの積み重ねが非常に大きくなり、動けなくなってしまうのです」

この課題に対し、杉原さんが考え出したのは「摩擦が大きく精度が低くても、なめらかに動くシンプルな構造」だ。

「杉原くんがつくったこの作品(写真参照)は、すべて単一の樹脂で成型されているだけでなく、筐体も関節部も足も同時に、まるで生物が母の胎内や卵から生まれるように完成形で出力されてきます。可動部の足は、背骨にあたる中央部の回転軸に乗っているだけで固定されていません。背骨部分に足の動きと連動する溝を刻み、背骨の回転の動きが足先にダイレクトに伝わるようにつくられています。それにより、全体として滑らかで3次元的な波打つような動きを実現しました。多数の足の複雑な運動の軌跡を、ダイレクトに3Dプリンターで刻み付けることによって、生物的な動きを実現したところがポイントです」と山中教授は評価する。

杉原寛さんが作製したプロトタイプのひとつ。3Dプリンターにデータを入力し、樹脂を積層させて形作った。最初からこの形で出力され、加工や組み立ての必要がない。モーターを装着すると中央の脊椎のような部分が回転し、そこに刻み込まれた溝に沿って16本の足が動いて、ムカデそっくりの動きで歩き出す。

3Dプリンターで作られた、トカゲを模した作品。いずれも中心部に回転軸があり、モーターによって生物のような、なめらかな動きを見せる。

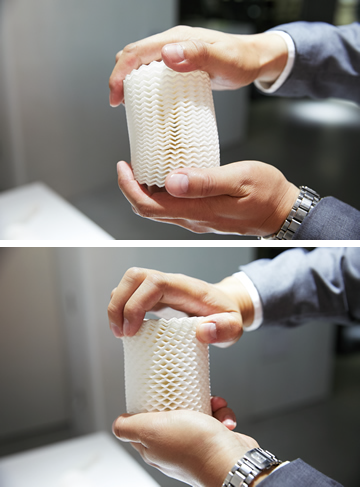

3Dプリンターによる造形の可能性を探る作品のひとつ。網目状の構造体が、上の写真ではぐにゃぐにゃと柔らかい状態だが、上下を掴んで逆にひねると、堅牢な剛体に一瞬で変わる。

AIを搭載したエージェント(代理人)としてのロボットは、どういう姿であるべきか――。

これも、山中研究室の重要な研究テーマのひとつだ。

人間の手伝いをする「エージェントロボット」の形態は実に多様だ。人そっくりのアンドロイドもあれば、amazonのEchoやGoogle Homeのように音声で人間に応答するもの、モニターにロボットの顔が映し出されて喋るものなど、さまざまな可能性が追求されている。

山中研究室の、研究発表会。アジアやヨーロッパからの留学生も多く、各人が英語で研究内容をプレゼンテーションする。

ここには、ロボット開発者たちのジレンマも潜んでいる。リアルに人を連想させるロボットであればあるほど、それに接した人は、ロボットが多くの複雑なことができると期待する。その期待値は、実際にロボットのできることを上回ってしまうこともしばしばだ。

「非常に精巧な人間の女性の顔をした受付ロボットがいたとして、そのロボットに少し複雑なことを聞いて『わかりません、何とおっしゃいましたか?』と繰り返されたら、がっかりしてしまいますよね。そのような“がっかり感”は、相手の見かけや動きから、そこに当然備わっているべき“知性”を想定してしまうからです」

目が合えばこちらを意識しているサイン、首を縦に振れば理解している合図。というように、人間は相手の動作から意味を無意識のうちに読み取っている。ロボットの目がこちらを見て頷いたら、ただの機械的な反応であっても、「私の言っていることがわかった」と感じてしまうのだ。

そこで山中教授らは、逆に「ほとんど生命感を感じさせないエージェントロボット」を作製してみた。「パンッ」と手を打つ音が近くで鳴ると、一部に平面が生じ、その面を人の方に向けるだけの球体である。見かけは何の知性も感じさせない無機的で抽象的な球体が、合図をきっかけに急に動き出すのだ。

「それを見た人は、逆にその無機的な物体に、『生命』が宿ったような感覚を覚えるようです。スターウォーズに出てくるロボットの『R2-D2』も、人間とかけ離れた形状で、人間の言葉を話さないからこそ、少しだけ人間らしい振る舞いをしたときに、そこに人間らしさや愛嬌が感じられるのです。そのような観点から、エージェントロボットの抽象度の高さを、いろいろ探求しています」

山中教授は2008年から、今までにない「義足」のデザインにも取り組んでいる。

「義足というのはこれまで、近代産業から取り残されているプロダクトでした。義足は一般に、大きく3つのパーツで構成されます。人体の足の部分と義足をつなぐ“ソケット”と呼ばれる部分、人体のふくらはぎの部分に相当するアルミの棒状のパイプ、樹脂成形の足先部分です。一人ひとりの足の切断状況が異なるために、ソケットは単品生産にならざるを得ず、それは義足職人の方がつくってきました」

もともと義足の工業生産は、第一次世界大戦時に、負傷で足を失った兵士の救済のために始まった。そのため当初から、可能なかぎり量産品を組み合わせ、製作コストを抑えることが図られていた。

だが、従来の手法でつくった義足では、パラスポーツで求められる高い運動性能は望むべくもない。見た目も無骨で、装着時の「フィット感」を高めるのにも限度がある。山中教授は3Dプリンターを活用し、一人ひとりに合わせた美しく機能的な義足の開発を進めている。この取り組みは、生産技術研究所の新野俊樹教授(付加製造科学)をリーダーとする研究チームのプロジェクトとして内閣府戦略的イノベーションプログラム(SIP)の支援を受けている。

「重要なのはソフトウェアです。3Dプリンターによる義足づくりでも、一人の技術者が一人ひとりのユーザーに合わせてつくっていたのでは、昔ながらの職人仕事と手間もコストも変わりません。個別のユーザーに合わせた義足を、スキャニングデータから素早く設計できるような仕組みを、コンピュータを用いてつくる必要があります。人体にフィットする形をシミュレーションで設計する研究は既にありますが、人の体は非常に複雑なのでなかなか難しい。そこで私たちは義肢装具士さんの経験的なノウハウを生かすようなCADを開発しました。非常に短時間で最適な義足の設計図ができるようなソフトウェア開発を進めているところです」

同時に、カーボンとチタンを使用した「とことん性能がいい義足」の開発にも取り組んでいる。山中教授が開発したアスリート用の義足を装着するのは、日本女子パラリンピック陸上代表の高桑早生さん。2012年のロンドン、2016年のリオのパラリンピックで好成績をおさめ、2020年東京パラリンピックでも、女子短距離走と走り幅跳びでメダルを狙う。

「これから義足の性能がさらに高まっていけば、多くの競技で、義足を装着した選手が健常者のアスリートに勝つ可能性が十分にあります。実際、男子走り幅跳びのマルクス・レームというドイツの義足の選手は、8メートル40センチというリオ五輪の金メダル記録8メートル38センチを上回る世界一の記録を持っています。私たちも高桑選手とともに、さらなる記録向上を目指しています」

日本では一般的に、「デザイン」と「設計」が別のものとして理解されている。前者は主に、プロダクトの見た目を美しくする「意匠デザイン」を指し、美大で絵画的な手法を学んだ人がその職務を担う。一方の「設計」は、工学部で機械工学や電子工学を学んだエンジニアが担当することが多い。

だが、概念や職種をこのように分けて考えていることこそ、日本に「デザインエンジニア」が少ない理由だと山中教授は指摘する。

「英語の『design』には、『設計』も含まれています。中国語でも、対象がスタイリングであろうがプロダクトであろうが、『design』は『設計』と訳されます。つまりグローバルスタンダードでは、意匠デザインも工学設計も『同じ領域』なのです。もちろん欧米の大学でもそれぞれの専門領域はありますが、両方の知識をシームレスに学べる学部が珍しくありません。日本では『design』を幕末の開国とともに『設計』と訳して技術を導入し、戦後になって『デザイン』という外来語を当ててスタイリングデザインを振興したために、この分断が生まれてしまいました」

「学生たちには、一度は人生の中でフリーランスになることを勧めています。自由なものづくりは多様性の中から生まれる。大企業の中の一員として安住することなく、どんどん起業するようになってほしい」と語る。

「デザインエンジニア」とは、この2つの領域をつなぐ存在だ。山中教授は、東京大学生産技術研究所で、両者を融合できる人材の育成を担っている。「感性と工学の接点を見つけること。それが、優れたものづくりにつながる」と山中教授は語る。

「たとえば、アップル社を創業したスティーブ・ジョブズは、エンジニアとしての技術や知識を備えていただけではなく、学生時代にカリグラフィ(文字を美しく装飾する手法)を学んでいました。その両方から得た知見を、同社の初期の商品であるマッキントッシュの開発に活かしてヒットさせ、アップル社を大きく成長させました。その後もiPhoneやiPadのように、革新的なプロダクトを産み出しています。これから世界でイノベーションを起こすのは、ジョブズのように『デザイン』と『設計』の2つの要素を融合できる人なのです」

山中教授がムック本「We are 宇宙兄弟!」(講談社、2012年)のために描き下ろした漫画の1ページ。JAXAの技術者と協力して有人小惑星探査機をデザインし、ミッションを漫画化した。なお、教授の学生時代の漫画は、SFではなく「スポ根」だったらしい。

「学生時代は2度も留年して、マンガばかり描いていました」と山中教授は意外な過去を語る。大学入学当初は「物理学者になりたい」という漠然とした夢を抱いていたが、次第にモチベーションと目標を失い、何をしたいのかわからなくなった。

「そのころはマンガを描くのが楽しくて、大学にも行かずにずっと部屋にこもって描き続けていました。教授の目で見るとそんな学生を受け入れるのはなかなか難しいと思います。でも結果的に、それが私の財産になっています。世界観を描くことや、ストーリーを構築する訓練にもなり、ものの形を抽象化して表現する方法をマンガから学びました」

就職活動の時期を迎え、大学で学んだ「機械工学」と、好きでたまらなかった「マンガ」を活かせる仕事として思い浮かんだのがインダストリアルデザイン(工業デザイン)だった。日産自動車に入社した山中教授は、インダストリアルデザインに必要なスケッチやモデリングなどの基礎を学び、やがて独立する。

自身の経験をもとに、山中教授は学生に常日頃伝えていることがある。「自分が感覚的に面白い、楽しい、これがつくりたいと思ったことを、うまく説明できなくても大事にする」ということだ。

「研究室でも『本当にそれがつくりたいの?』と、しょっちゅう学生に問いただします。東大の学生は優秀だから、どうしても理屈が通っていて、他人に説明しやすいことをやりがち。もっと根源的な『こういうものをつくりたい』という衝動や欲求に正直になってほしい。他人がアイデアを聞いたとき『それは妥当だね』と感じることからは、イノベーションは生まれません。合理的とは思えないような、根源的な自分の衝動に向き合うこと。そのパッションと妥当性の接点を探すことがデザインなんです」

日本のものづくりは、かつて「世界一」の評価を得ていた。だが、今やその地位から凋落して久しい。「伝統工芸品の歴史を見ても、もともと日本人は優れた美的感覚を持ち、それをモノづくりに活かしてきました」と山中教授。それが失われ始めたのは、高度経済成長がきっかけなのだという。

「高度経済成長期、少ないコストで大量生産をする必要から、分業体制でのモノづくりが一般化しました。それに伴い、エンジニアから美的感覚が徐々に失われていったように感じます。ウォークマンをはじめ、一世を風靡する製品を次々生み出したソニーの大賀典雄さんや、ホンダの本田宗一郎さんのような、モノづくりに感性を活かしたイノベーティブな人々もかつての日本企業にはいましたが、その能力とプロセスを普遍化し、多くの人に継承する努力は、あまり行われてきませんでした」

凋落の一つの要因は、多くの人が、「テクノロジーは知識として習得が可能だが、美的感覚や創造性は個人の才能に依存する」と考えていることにあると山中教授は指摘する。

「いわゆるものづくりの“センス”は、科学知識のように整理された体系として確立していません。そのため、古くから弟子は師匠から“見て盗む”しかなかった。自然科学は客観がベースにあり、アートは主観がベースにあるため、モノづくりのセンスを完全に一般化・理論化することが難しいのは確かです。しかし私は教育によって、アーティスティックなものづくりのスキルを伝承することは、十分に可能と考えています」

東京大学の駒場キャンパスに拠点を持つ工学を中心とした研究所。110名を超える教授、准教授、講師のそれぞれが研究室を持ち、国内外から1,000人を超える研究者たちが、基礎から応用まで、明日の暮らしをひらく様々な研究をおこなう。活動領域は横断的で量子レベルのミクロな世界から地球・宇宙レベルまでと大きく工学のほぼすべての分野をカバーする。大学に附置された研究所としては日本最大級である。

【取材・文:大越裕 撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png