地球は「水の惑星」と呼ばれ、地表のおよそ7割が海に覆われている。

だが、愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)の土屋旬准教授によれば、地球内部のマントルには、その数倍から数十倍に及ぶ水が蓄えられているという。その水は、プレートの移動や火山・地震の活動に大きな影響を与えていると考えられている。

地球内部の水についての知見は、こうした地球のダイナミクスが起こるメカニズムだけでなく、地球という惑星の形成・進化の過程を解明することにもつながる。土屋准教授は、量子力学にもとづくコンピュータ・シミュレーションによって、地球内部の水のあり方を解き明かそうと挑んでいる。

地球という惑星は、太陽系が生まれて間もなく、隕石の衝突によって形成された。それらの隕石にはさまざまな種類があるが、質量換算で10~20%ほどの水が含まれているものもある。

地球は「水の惑星」と呼ばれ、地表のおよそ7割が海に覆われているが、地表の水は、質量換算で地球全体のわずか0.03%ほどしかない。隕石に含まれていた水は、いったいどこに消えたというのだろうか。その理由を、土屋准教授は次のように説明する。

「地球が形成されたとき、隕石の衝突エネルギーによって熱が生じ、地球の表面は岩石が溶けてマグマオーシャン(マグマの海)に覆われていました。そのときの熱が、隕石中に含まれていた揮発性成分を蒸発させ、宇宙空間に大量の水素を放出したと考えられています」

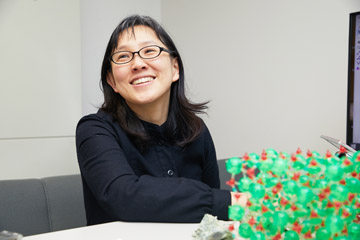

愛媛大学ミュージアムの「進化する宇宙と地球」ゾーンで、地球内部の研究について説明する土屋准教授。同ゾーンでは、岩石・鉱物や古生物化石なども展示されている。

だが、地表にとどまった海水以外の水が、すべてマグマオーシャンによって蒸発したわけではない。

「水は地球内部に蓄えられ、地球という惑星の活動に重要な役割を果たしていることが分かってきています。その量は、海水の数倍から数十倍にも及ぶと推測されています。高温高圧の地球内部で、水は鉱物の融点を下げてマグマの発生を促し、水の存在がマグマの性質を大きく変えることも明らかにされつつあります。大陸がプレートの上を動く『プレートテクトニクス』や火山・地震活動も、地球内部の水との関わりが指摘されています」

地球内部の水について調べることは、地球のダイナミクスを生むメカニズムの解明につながる。私たちが暮らす日本列島も、地球のダイナミクスの産物だ。この弧状の列島は、火山活動によって形成された。地球内部の水についての研究は、列島の成り立ちを明らかにすることにも関わってくるのだ。

さらに、地球内部の水についての研究は、惑星進化の観点でも重要な意味を持つ。

「近年の観測で、金星ではプレートテクトニクスが起きていないことが確認されています。地球と金星は、太陽からの距離や大きさが似ていて兄弟星とも言われますが、惑星の環境には大きな差があります。その要因のひとつがプレートテクトニクスの有無であり、その差は水の存在量の違いによる影響が大きいと考えられています。地球内部の水を調べることで、地球と金星がそれぞれどのように進化してきたかの手掛かりをつかむこともできます」

では、水は地球内部にどのようにして運ばれているのだろうか。そもそも、地球内部に水が存在しているといっても、水は必ずしも液体の形で存在しているわけではない。

「地球の中で水は、鉱物の結晶中に、水の構成分子である水素と酸素の原子が取り込まれる形で存在しています。それらの鉱物は、結晶中に実質的に“水”を含むため『含水鉱物』と呼ばれます。それらがプレートの沈み込みによって地球内部に運ばれ、分解されて水を放出し、マグマの形成などに関わっていると見られています」

プレートの沈み込みは、移動してきたプレートどうしがぶつかるプレート境界で起こる。海洋プレートは大陸プレートよりも重く、大陸プレートの下に潜り込んでいく。

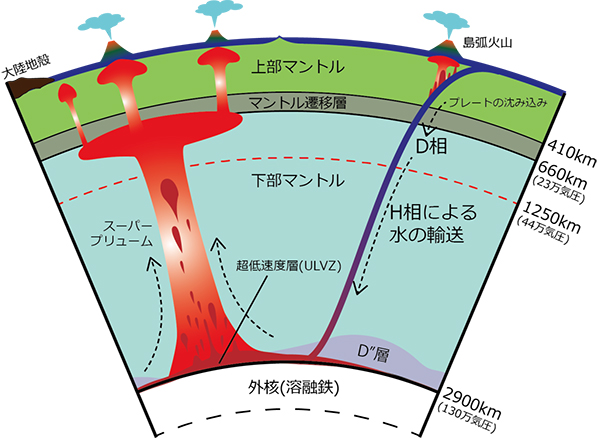

地球は半径およそ6,400kmの球状の惑星で、内部は大きく「地殻」・「マントル」・「核」の三層構造からなる(図参照)。

マントルは、密度や地震波伝達速度などの違いによって「上部マントル」と「マントル遷移層」、「下部マントル」に分けられる。「プレート」とは、上部マントルの最上部と地殻をあわせた硬い(剛性が高い)岩盤のことだ。

マントルの主要構成成分は、主に珪素(シリコンとも、Si)と酸素(O)からなる「珪酸塩鉱物」だ。この鉱物は、マグネシウム(Mg)や鉄(Fe)、アルミニウム(Al)などとも結合する。そのなかでも、マグネシウム珪酸塩鉱物である「かんらん石」が、マントルを構成する主な鉱物である。

また、核は主に鉄とニッケルの合金で構成されており、固体の「内核」と液体の「外核」とに分かれている。

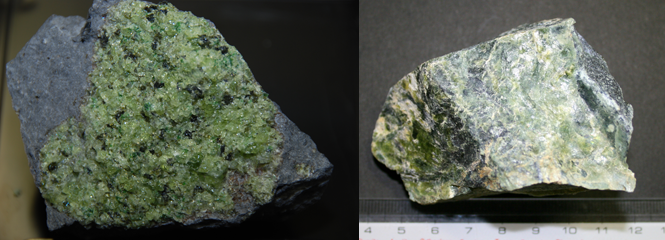

土屋准教授が研究対象として取り組む「含水鉱物」のひとつが、マントルの主要鉱物であるかんらん石が、結晶中に水を取り込み変成した「蛇紋石(じゃもんせき)」だ。

「かんらん石は、海底で海水と反応して水を取り込み、含水鉱物である蛇紋石へと変成します。蛇紋石をはじめとする含水鉱物が、深さ40~100kmほどのマントル上部まで運ばれると、地球内部の高温高圧条件によって分解して水を放出します。火山活動によって生まれた弧状の日本列島の成り立ちにも、含水鉱物の存在が関わっています。含水鉱物から放出された水によって周囲の岩石の融点が下がり、岩石が溶けてマグマとなり、地表に上昇してきていると考えられています」

かんらん石(左)と蛇紋石(右)の写真。

だが、含水鉱物は40~100kmほどの深さですべて脱水分解されるわけではない。

「沈み込んだプレートは、マントル遷移層(およそ410~660km)や下部マントル(およそ660~2,900km)、さらには核とマントルの境界(およそ2,900km)に達していると考えられています。含水鉱物も、沈み込むプレートとともに、100km以深まで運ばれている可能性もあります」

その可能性は、地球内部の高圧環境を人為的に再現する実験でも支持されている。地球の内部は、深くなるほど温度や圧力が上がる。含水鉱物に高圧を加えると、結晶構造の異なる新たな含水鉱物が生成されることが確認されている。すなわち、地球内部でも含水鉱物は、圧力の上昇とともに結晶構造を変えながら、さらに深いところで存在している可能性があるのだ。

このように、温度や圧力によって結晶構造が変化することを「(構造)相転移」という。

一般に「相転移」とは、ある物質の化学組成はそのままに、温度や圧力の変化によってその様相が大きく変わることを意味する。固体・液体・気体の変化がその代表例だ。地球科学で扱う相転移は主に結晶構造の変化であるため、「構造相転移」と呼ばれることもある。好例は、同じ炭素(C)からなる黒鉛(グラファイトとも。鉛筆の芯に使われている)とダイヤモンドだ。両者は結晶構造の違いでまったく違った性質を見せる。

「高圧実験により、蛇紋石は高圧環境で、結晶構造の異なる含水鉱物に相転移することが確認されています。それらは『A相』・『B相』・『D相』と発見順にアルファベット名がつけられ、総称して『高密度含水マグネシウム珪酸塩(DHMS)』と呼ばれています。蛇紋石がA相に、A相がB相に、B相がD相に、という順に相転移していきます」

鉱物は、自然界に存在しているものを発見した場合に正式な名称がつけられる。これらのDHMSは高圧実験で人為的に生成されたものであり、自然界での存在が確認されたわけではない。そのため、「A相」、「B相」などのように便宜的な名称で呼ばれている。

地球科学の研究を進めるうえでもっとも難しいのは、地球という研究対象を直接見たり触ったりすることができないことだ。

地球の半径はおよそ6,400kmだが、人類が到達したもっとも深い地球内部は、1989年にソビエト連邦が学術ボーリングで掘削した約12kmである。その地点の大陸地殻は厚さ35kmと見積もられていたが、地殻の下に辿り着くことはできなかった。

また、海洋地殻は厚さ5~8kmと大陸より薄いが、海底での掘削作業は地上よりも困難を伴う。海底地殻をもっとも深く掘り進んだのは、2014年に海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球深部探査船「ちきゅう」が掘削した3kmだ。まだ誰も、マントルを目撃した人類はいない。

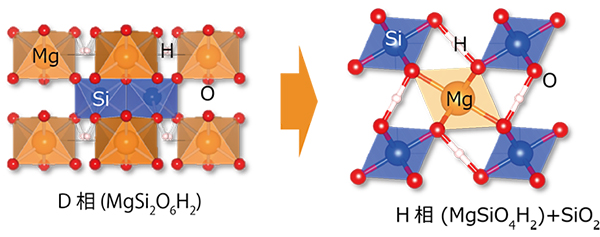

D相からH相への相転移。二酸化珪素(SiO2)が抜けて結晶構造が変化する。

だがそれでも、先人たちは地球の内部を知ろうと研究に挑んできた。そのために開発してきた研究手法が、高圧環境を人為的に再現する「高圧実験」であり、地震波を計測して地球内部の状況を分析する「地震波トモグラフィ」だ。

さらに近年では、コンピュータ・シミュレーションを用いた地球内部の研究も行われている。コンピュータ上で仮想的に地球内部を再現し、理論計算によって地球内部の状態を予測する研究だ。土屋准教授は、シミュレーションによって高温高圧条件下での地球惑星物質の物性を予測し、地球内部の構造やダイナミクスを解き明かす研究に挑み続けている。

土屋准教授らは、こうしたシミュレーションによって、地球内部の水のあり方について、従来の常識を塗り替える新たな発見をした。

2013年、シミュレーションによって新たな含水鉱物の存在を予測し、翌2014年には、理論予測にもとづく高圧実験で、ほぼ予測どおり新たな含水鉱物が生成されることを実証したのだ。この新たな含水鉱物は、それまで見つかっていたDHMS(高密度含水マグネシウム珪酸塩)のなかで、地球のもっとも深いところで存在しうると考えられていたD相が、さらに相転移して生成されたものだ。

「D相は、下部マントルの上部、深さ1250kmに相当する44万気圧付近まで安定的に存在し、そこを超えると脱水分解すると考えられていました。私たちは、D相がさらに相転移し、より高圧な、つまりより深いところでも安定な鉱物相が存在しうることを理論的に予測しました。この予測にもとづき、翌2014年には、同じ研究センター(GRC)の西研究員が中心となって高圧実験を行い、ほぼ予測どおりに新たな含水鉱物が生成されることを実証しました。その鉱物には、『H相』という名前をつけました」

D相の次がH相であるのには理由がある。DHMSの鉱物相は、発見順に名前がつけられてきたが、E相はD相よりも低圧の上部マントルでしか存在しえず、F相・G相はD相と同じ鉱物であったことが後に判明したからだ。D相が発見されたのは1986年のこと。下部マントルに存在しうる新たなDHMSの発見は、およそ30年ぶりのことだった。

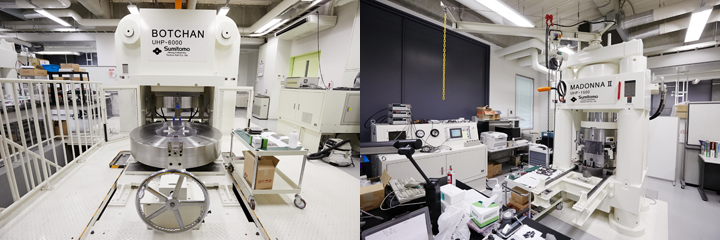

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)が有する高圧実験装置の「BOTCHAN」と「MADONNA II」。松山を舞台に描かれた夏目漱石の小説『坊っちゃん』の登場人物から命名された。GRCには、高圧実験、第一原理計算やマントル対流シミュレーションの研究者が集まり、見ることのできない地球深部の解明に挑んでいる。

土屋准教授らは、H相が、マントルと核の境界がある2,900km付近まで安定して存在できる可能性が高いと考えている。それが実証されれば、含水鉱物が水を運びうる限界深度は、下部マントル上部の深さ1,250kmから、核との境界の2,900km付近にまで、一気に2倍以上に深くなる。それは、単に深さの更新だけではない重要な意味を持つ。

「マントル最下部には、地震波の速度が急激に遅くなる領域が確認されています。また、この付近に起源を持つ『スーパープリューム』と呼ばれるマントル上昇流の存在も指摘されています。このように、マントル最下部から核との境界付近は、地球内部のダイナミクスを考えるうえで重要な場所です。H相がこの場所で脱水分解され、マントル最下部から核との境界付近への水の供給源になっているとすると、こうしたダイナミクスをうまく説明することができます」

土屋准教授がH相の存在を予測したシミュレーションの計算手法は、「第一原理計算」という。実験などから得られる経験的な情報を所与の値として用いずに、量子力学の基本原理(第一原理)であるシュレーディンガー方程式にもとづいて電子の状態を計算し、結晶構造の安定性や物性を予測する計算方法だ。「第一原理電子状態計算」と呼ばれることもある。

「物性すなわち物質の性質を決めているのは、原子と原子の間に働く化学結合です。化学結合は、正の電荷を持つ原子核と、負の電荷を持つ原子とが引き合う力で成立しています。そのため、物質中の電子の状態が分かると、物質のさまざまな性質を読み解くことができます」

たとえば、結晶中の電子の状態から硬さが分かれば、そこを通り抜ける地震波速度を計算で求めることがでる。また、電気伝導性や熱伝導性なども、電子の状態から計算で導き出すことができるという。こうした物性分析の前提になる電子の状態を、数学的に解くことができる。そのために使う計算手法が「第一原理計算」である。

含水鉱物(DHMS)による地球内部の水輸送。D相がH相に相転移し、マントルと核の境界にまで含水鉱物が達する可能性がある。「超低速度層(ULVZ)」とは地震波が極端に遅くなる層のこと。核との境界付近でH相が脱水分解され、水の存在により地震波伝達速度が落ちる可能性が指摘されている。核との境界付近からマグマが上昇する「スーパープリューム」も、やはり水の存在による影響が指摘されている。

だが、その計算はきわめて複雑だ。近年のコンピューティングやシミュレーション技術の向上により、地球科学分野への応用がようやく広まり始めた。今では、高圧実験と同程度かそれ以上の精度で理論予測をすることが可能となっている。

「地球内部のような高温高圧環境下で、どのような結晶構造をとると電子の状態がもっとも安定するか。その安定状態は、温度と圧力とともに変化します。そのため、安定な結晶構造が変わる。それが相転移の正体です。H相を発見する前、D相はDHMSの最終形態であり、44万気圧ほどで完全に脱水分解すると言われていました。けれども私は、D相の結晶構造には、新たな含水鉱物へ相転移する可能性があると感じていました。この仮説をシミュレーションと高圧実験で検証し、新たな相の発見につなげることができました」

地球というマクロな存在を、電子の状態というミクロな系を扱う量子力学を使って予測する。桁外れにスケールの異なる両者がひとつにつながり、新たな知見がもたらされているのだ。

最後に、土屋准教授に研究者を志したいきさつを尋ねてみた。

「徳島の田舎で育った私の趣味は、天体望遠鏡で星を見ることでした。望遠鏡のレンズ越しに夜空を見ると、レンズに映るのはほとんどが暗闇です。その何もない空間に、ところどころポツンと星が浮かんでいる。そのことが単純に不思議で、いつか星について研究したいと思っていました。大学では宇宙地球科学科に進学し、実験中心の結晶学の研究室に入ったのですが、先生に『シミュレーションをやってみないか』と言われ、以来その道を歩んでいます」

岩石と結晶模型を前に、研究への思いをにこやかに語る。

研究対象が含水鉱物になったのもほんの偶然なのだそうだ。

「大学院博士課程のときにたまたま取り組んだ高圧含水鉱物の研究が面白く、そのころから同じ研究を続けています。当時取り組んでいたのは、水酸化アルミニウム(AlOOH)が高圧環境で相転移し、含水化した鉱物です。結晶構造がH相と非常によく似ていて、アルミニウムをマグネシウムとシリコンに置き換えるとH相になります。異なる物質の結晶構造が非常に似通っているのは実に不思議で、これらの含水鉱物どうしの関係についても調べていきたいと思っています」

かつて望遠鏡で星空を見上げていた少女はいま、コンピュータを使って地球の内へ目を向けている。使う道具と対象こそ変わったが、原動力がセンス・オブ・ワンダーであることは、いまも変わりはない。

地球深部科学分野に特化した研究所。高圧実験やコンピュータ・シミュレーションそれぞれの研究者を擁し、互いに連携して、地球深部の物質科学・構造・ダイナミクスの解明に取り組んでいる。2001年に設立された。

【取材・文:萱原正嗣 撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png