エネルギー問題というと、火力や原子力のような大きなエネルギーを思い浮かべがちだが、私たち生物もエネルギーによって動いている。生体の細胞内で算出されるエネルギーは、現在の科学では再現できないほど効率がよい。その仕組みを人工的に再現できれば、生命のメカニズムの解明や新しい薬剤の開発など、さまざまな分野に応用することもできる。

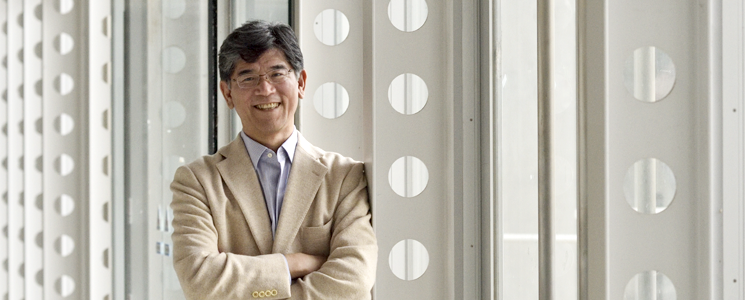

京都大学エネルギー理工学研究所の森井孝教授は、「DNA折り紙」というDNAを自在な形に織り上げる技術を使い、細胞レベルからエネルギー問題にアプローチしている。

人類が増加し文明が発展し続ける限り、エネルギーの需要は増大し続ける。しかし、言うまでもなく資源は有限で、これまでのように化石燃料に頼るだけでは、近い将来に行き詰まることは目に見えている。新たなエネルギーを模索する必要があるなかで、無限ともいえるほど地球に降り注ぐ太陽光を、より高効率にエネルギーとして利用することができれば未来は明るい。

京都大学エネルギー理工学研究所で行われているプロジェクトのひとつに「革新的高効率太陽光利用技術の開発」があり、森井教授は同プロジェクトの代表を務める。このプロジェクトでは、生物・物理・化学・工学などさまざまな専門の研究室が分野の壁を取り払って協力しあい、エネルギー問題の解決を目指す。

森井教授の研究は多岐にわたるが、今回はエネルギーに的を絞って話してくれた

現在、一般に販売されている太陽電池のほとんどは「シリコン」を主な材料としているが、この「シリコン系太陽電池」が太陽光をエネルギーに変える効率は14~20%程度で、理論的にも29%が限界と言われており、太陽光エネルギーを効率的に利用する革新的原理や技術の確立が求められている。そのなかで森井教授は、太陽の光を最も効率よく利用している植物の光合成に注目する。

「光合成は、植物が光のエネルギーを使って二酸化炭素と水からデンプンを合成し、酸素を放出する働きです。この反応では、大きくわけて2つのイベントが起こっています。ひとつは、太陽光の光エネルギーを、生物が利用できる化学エネルギーに変える反応。もうひとつは、空気中にある二酸化炭素からエネルギー源となる有機物をつくる反応です。前者は太陽電池などですでに実現できていますが、後者はまだ課題が多く、実用化できるレベルには達していません。もし実現できれば、温暖化問題などですっかり悪者になった二酸化炭素も、新しいエネルギー源として利用できるようになります」

なぜ植物は、光のエネルギーをもとに、二酸化炭素から有機物をつくることができるのか。そこには、生物ならではの精緻なメカニズムが働いているのだと森井教授は教えてくれた。

「1つの化学物質を合成するには、何段階もの反応を経る必要があります。人間が化学工場などで実現できているのは、1つのタンクで1種類の反応を起こし、できあがったものを次のタンクに移動させて別の反応を起こすという手間も時間もかかる方法です。しかし、生物の細胞内では、化学反応を起こすタンクが非常に近い位置に配置され、それぞれが緊密に連携されています。そのため移動のエネルギーロスも少なく、不安定な状態のままでも次の反応に送り出すことができます。おかげで効率よく経路が動き、多段階の反応を同時進行で起こすことができるのです。植物の光合成においても同様に、反応をつかさどるタンクが非常に近い距離で配置されています。それらがコンビナートのような複合体を形成しているため、複雑な反応を短時間で遂行し、効率よくエネルギーをつくることができます」

データについて大学院生と話し合う森井教授

細胞の中で、化学反応を起こすタンクに相当するのが「酵素」である。

酵素は、化学反応を促進させる触媒となる。しかもさまざまな種類があり、それぞれ役割が決まっている。植物の光合成反応や、私たち人間が食物を食べてそれを生命活動のエネルギーに変換していく過程など、あらゆる場面で酵素は働いている。

このような有能な触媒である酵素を、生物から取り出し、あるいは人工的に合成し、利用する試みも数多くなされている。が、森井教授の興味の対象は、酵素単体の働きだけに留まらない。化学コンビナートのように配置された複数の種類の酵素が、どのようにして高効率なエネルギー生成を実現しているかをも解き明かそうとしている。

もし、細胞の外で酵素を同じように配置して実験を行うことができれば、生物の高効率なエネルギーの原理に迫ることができる。複数の酵素を用いて、効率的な化学反応をさせる植物の仕組みを模した人工光合成の開発にもつながる。しかし、酵素は非常に小さく、ピンセットでつまんで物理的に取り出すのは困難だ。しかも、これらの反応は液体中で起こる必要があるため、さらに配置をコントロールするのが難しい。

「溶液全体の濃度を上げれば、分子の密度が高くなり、分子同士の平均距離は縮まります。ただ、濃度を上げすぎると沈殿してしまうのが難点です。しかもこの方法では、同じ分子を均等な距離に配置することはできますが、複数種類の酵素を溶液中で、ナノメートルの精度で近づけるような芸当はできません。2つの酵素の間に別の酵素を適度な距離で配置するレベルのことも、濃度を上げるアプローチでは困難です」

森井教授がヒントを得たのは、電子回路の基盤をつくるアプローチだった。基盤に電子回路を組むように、酵素をくくりつける足場をつくれば、酵素同士を任意の距離で疑似的に近づけることができるのではないか。そう考えた森井教授は「DNA折り紙」の技術を応用することにした。

「DNA折り紙」は、2006年に米国の研究者Paul Rothemundによって開発された技術だ。DNAを設計通りに細かく折りたたみ、さまざまな形をつくるコンセプトから、日本の折り紙になぞらえて「DNA origami」と命名された。

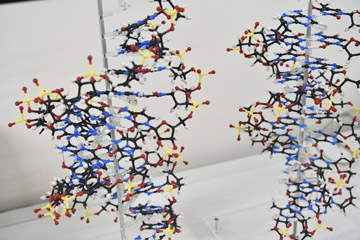

研究室にあったDNAの分子模型

DNA(デオキシリボ核酸)は、化学的に見ると、デオキシリボースと呼ばれる糖、リン酸、塩基からなる「ヌクレオチド」が鎖状に連なった高分子化合物である。塩基にはアデニン(A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)という4種類があり、生命工学の分野では、4種の塩基の並びを指定して、人が思い通りのDNAを合成する技術も確立している。

Rothemundは、その技術を応用し、好きな形に折り曲げたDNAをつくり出すことに成功した。そして、それを使って誰でも好きな形にDNAを折り上げることができるように、その技術を公開した。

DNAは「生命の設計図」と言われるが、DNA折り紙の技術では、DNAはただの「建築材料」として扱われる。

「この技術を使ってDNAを折っていくと、平面の基盤のようなものをつくることができます。さらに、基盤の特定の位置にDNAの鎖を生やすこともできます。DNAを構成する分子は、AとT、GとCが互いに対になるように結合する性質がありますから、酵素にあらかじめ対になる配列のDNA鎖をくっつけておけば、足場から生やしたDNA鎖に結合します。これで、好きな場所に好きな分子を、ナノメートルの精度で配置できます」

DNA折り紙の仕組みを正しく理解するには、DNAの化学的な構造を押さえておく必要がある。

DNAを構成するヌクレオチドは、図のような形をしている。デオキシリボースという胴体に、リン酸と塩基という腕と尻尾がついているとイメージすると分かりやすいかもしれない。リン酸が隣のデオキシリボースの端をつかんでヌクレオチドが長く連なり、尻尾の塩基はちょこんと余っている。これが、1本鎖のDNAの形状だ。

細胞中のDNAは二重螺旋(らせん)を形成する。この場合、塩基どうしが互いに結合して2本の鎖をつなぎあわせる。4種類の塩基にはそれぞれ対になるセットがあり、その相手が近くにいると結合する性質がある。それにより、生物の体の中ではDNAの尻尾同士が噛み合わさり、ジッパーのように結合した2本鎖DNAとして存在している。それが、DNAの二重螺旋構造だ。

DNA折り紙で用いるのは、人工的に合成した1本鎖のDNAだ。ここでも、AとT、GとCが対になる性質を巧みに利用する。

「輪ゴムをイメージしてもらうとわかりやすいと思います。輪ゴムの上側と下側の一部を寄せて結合するとリボンのような形になりますよね。このように特定の箇所をくっつけて留めていくと、いろいろな形に折り曲げていくことができます」

DNAの分子配列は、思い通りに組み上げることができる。DNAの分子サイズや結合の距離もわかっている。そのため、どれだけDNAをつなげると何ナノメートルになるか、どこに対になる塩基を配置すれば留められるか、全て化学的に決めることができるのだという。

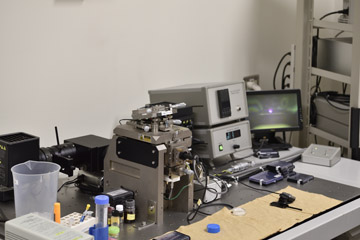

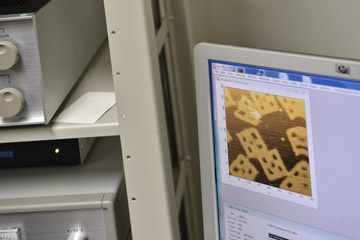

原子間力顕微鏡。探針と試料表面を微小な力で接触させ、物質と物質の間に働く原子間力を測定することで微小な試料の表面の形状を知ることができる。

原子間力顕微鏡で見たDNA折り紙で作った分子。設計した通りの形になっているかどうかを直接観察して確かめる。見た目はまるでスナック菓子のようだ。

実験でのつくり方も教えてもらった。まず、環状の一本鎖DNAをつくり、そこに小さな一本鎖DNAを大量に混ぜる。90℃くらいに加熱してから室温まで徐々に冷却すると、対になる塩基同士が結合し、輪の形が変わって目的の形ができるのである。

「意図通りの形につくれたかどうかは、微小な試料の表面の形状を観察できる『原子間力顕微鏡』で確かめます。ひとつずつ確実に出来上がったものを目とデータで確かめていくのは、化学者の性ですね。生物の世界では、とりあえず混ぜて反応させてみるということもやりますので、メカニズムがわからなくても興味深い現象を発見できます。一方、化学ではボトムアップ方式でひとつひとつ確かめていくので時間はかかりますが、わからないことをひとつずつ潰しながら原理に近づいていくことができます」

研究室のみなさん。学問分野をつなぎあわせる研究であるため、大学院生たちの出身分野はさまざまだ。

生物学のアプローチでは、生体内での分子の働きはわかっても、メカニズムの詳細まではわからないことが多い。一方、化学のアプローチだけでは、生体内で分子がどのように働いているかを見ることはできない。森井教授がやろうとしていることは、両者の空白地帯に切り込むことだ。

「還元主義的に物質に分解して理解する化学と、生体の働きを細かく観察していく生物学。その間が今はつながっていないのです。そこをつなぐことができれば、さまざまな技術に応用できますし、生命のメカニズムももっとわかるようになるでしょう」

科学のなかにも幅広い分野があり、そこに多様な研究者がいて、それぞれのアプローチがある。それが、科学の世界では大切なことだと森井教授は語る。研究室の大学院生たちも、出身分野はさまざまだ。生物、化学、物理と複数の学問分野が見事に共演している。

森井教授らはこの方法をさらに改善すべく、新たな技術を開発した。DNA折り紙上に目的のタンパク質(酵素など)を狙い通り配置させるため、目的のタンパク質に、DNAと結合するための「アダプタータンパク質」を融合させる方法である。

従来の方法では、目的のタンパク質とDNAを結合させるため、目的のタンパク質に化学的な加工を施す必要があった。その加工の過程で、目的のタンパク質の性質が変わりかねないという弱点があった。しかし、森井教授らの開発した方法では、<目的のタンパク質―アダプタータンパク質―DNA>という結合を作るため、目的のタンパク質を複雑に加工する必要がなく、より本来に近い性質を観察できることができる。さらに、この方法によって目的タンパク質とDNAの結合の精度も大きく向上した。

「アダプターとなるタンパク質を工夫することで、目的のタンパク質とDNAを、より特異的に、狙い通りに結合させることができるようになりました。組み合わせによって掛け算のように、置き場所の精度を高めることができるのです。これまで試行錯誤を続けてきましたが、最近は理論的につくれるようになってきたので、たくさんの種類のアダプタータンパク質を開発しています。DNAで足場をつくるというアイデアは他の研究者も取り組んでいますが、このようにアダプタータンパク質を使って特異性を高めるアプローチは、私たちが独自に考え出したことです」

今はまだ二次元の足場だが、これを立体的に折りあげ、空間の中に多数の酵素が並ぶ分子コンビナートのようなものをつくれば、さらに効率の高い反応を起こすことができる。

現在、人工光合成技術の開発は、個々の化学反応の効率を高めるアプローチが主流だが、この技術があれば、複数の酵素の反応を同時に進行させられるようになる見込みだ。植物を模した人工光合成の実現に向けて、それはたしかな一歩になる。

「この研究がすぐに5年後の太陽電池になるというわけにはいきませんが、将来の技術の土台にはなりうる技術です。次世代の人が受け継いで、社会に新しい可能性を開いていってほしいと期待しています。そのためにも、この分野に多くの研究者が参入してほしいですね」

生命の設計図であるDNAを足場にし、植物の営みを模して太陽光からエネルギーを生み出す。原点回帰とも言えるこの新しいアプローチは、エネルギー問題だけでなく科学の今後の発展に新たな道を照らす研究となるだろう。

次世代を担う新しいエネルギーとそれを先導・実現する先端技術の創出を目指して1996年5月に設立。エネルギー生成研究・エネルギー機能変換研究・エネルギー利用過程研究の3部門の中に14の研究分野が設置され、太陽光エネルギー、バイオマス、プラズマ、原子力、核融合、高効率な生物機能を参照規範としたエネルギー利用モデルなど、多方向からエネルギーの在り方や生産・利用の仕方を自然の摂理や基本原理まで立ち返って研究する。2011年度からは「ゼロエミッションエネルギー研究拠点」として、全国の大学・研究機関における関連研究者らと共に、有害物質を極力排出しない環境に調和する安全なエネルギーの開発研究を行っている。

【取材・文:寒竹泉美 撮影:大島拓也】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png