産業革命以降、人類は地球にダメージを与え続けている。その結果が、CO2の大量排出による地球温暖化だ。そしてもうひとつ、20世紀以降に人類が大気中に大量に放出し始めた物質がある。植物の栄養源として不可欠な、肥料にも使われる窒素化合物である。

利用しやすい窒素化合物が増えれば、一般に窒素が足りない状態にある植物に好影響を与えるはずだが、実態はどうも異なるようだ。京都大学生態学研究センターの木庭啓介教授は、目には見えない窒素の動きを可視化し、地球の窒素循環に起きている異変の解明に挑んでいる。カギを握るのは、放射線を出さない「安定同位体」だ。

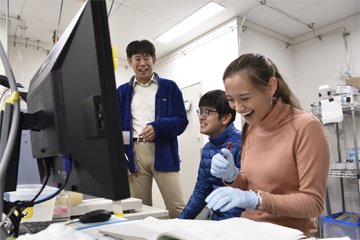

生態学研究センターには世界各国から研究者が集まり、世界の様々な生態系・環境問題についての研究が行われている。

窒素(N2)は空気の約78%を占める気体である。生物にとって重要な元素であり、リン(P)、カリウム(K)と並ぶ肥料の3大要素の1つでもある。ただ大気中の窒素ガスは極めて安定しているため、ほとんどの生物はこの窒素ガスを栄養として取り込むことはできない。農業生産を増やすために、大気中にふんだんにある窒素ガスを活用することは、人類にとっての悲願であった。

この願いを叶えるため、1906年にドイツで開発された画期的なアンモニアの製造法がハーバー・ボッシュ法である。鉄を主とする触媒を使い、高温で窒素(N2)と水素(H2)を反応させて窒素化合物のアンモニア(NH3)をつくる(N2+3H2→2NH3)。これにより人類は、大気中に無尽蔵にある窒素を、肥料の原料として使えるアンモニアに変換できるようになった。これ以降、世界中の農地で大量の窒素肥料がまかれていく。

ほかにも窒素量を急激に増やしているのが、自動車の排気ガスや工場排煙などに含まれる窒素酸化物(NOx)である。自動車の普及や工業生産の増大に伴い、NOxが大量に上空に供給され、雨に溶けて地上に降り注ぐようになった。これは酸性雨を引き起こす要因のひとつともなっている。20世紀に入ってから、膨大な量の窒素が酸化物といった使いやすい形で、地球上にばらまかれてきたのだ。

従来、地球上の生態系では、窒素の収支バランスがおおよそ安定であったと考えられる。この窒素の収支、つまり窒素がどれだけ生態系に入り、どれだけ出るかを司るプロセスを総して「窒素循環」と呼ぶ。大気中の窒素ガスは、根粒菌に代表されるような特殊な生物(窒素固定生物)によって生態系へ取り込まれる。これが「生物窒素固定」と呼ばれるプロセスだ。窒素固定生物を含む生物の死骸、さらに動物の排泄物などは、土壌中の微生物によってアンモニウムイオン(NH4+)や硝酸イオン(NO3–)などの窒素化合物に変換される。

また一部の窒素は窒素ガスとして大気中に戻っていく。変換されたNH4+やNO3–を植物が栄養源として利用し、タンパク質やアミノ酸などをつくる。これを動物が利用することで、動物も窒素を体内に取り入れる。この一連の過程が「窒素循環」である。図1に示したのは、北米のある森林における窒素循環を模式的に示したものだ。

窒素が1年間に降り注ぐ量を表すグラフ(図2)を見れば、人工的に作成される窒素量のすさまじさがわかるだろう。1950年代までは肥料を含めて、人工的に固定される窒素の量(紫色の折れ線)はごくわずかだった。大気中の窒素は、窒素固定生物が行う自然窒素固定によって窒素化合物となり、植物そして動物の栄養素として使われた後、再び微生物によって大気中に戻されていた。自然界の窒素循環サイクルはきちんと収支が釣り合っていたのだろう。ところが1950年代以降、肥料の投与(オレンジ色の折れ線)が急激に増え、2000年ごろには自然の窒素循環サイクルで土壌に固定される「陸上での自然窒素固定」量(=100Tg)を超えるまで増えた。

「大気中の窒素を原料として我々が変換した反応しやすい窒素(反応性窒素)が、色々なプロセスを経て陸上の生態系へ降り注がれます。単純に考えれば、植物の生育にとって必要な栄養素であり、一般に足りないとされる窒素が豊富に供給されるのですから、森林などにも植物の成長が促進するなどの好影響を及ぼすはずです。ところが現実に起こっているのは、どうやらそれほどシンプルな因果関係ではないことが明らかになってきました。大量に降り注ぐ反応性窒素を吸収しきれない、さらには、大量の反応性窒素供給によりダメージを受けている森林が見つかってきたのです。こうした状態の森林を『窒素飽和』と呼びます。わかりやすく例えるなら、森林のメタボ状態です」と、木庭教授は問題点を指摘する。

いま地球環境は、さまざまな問題にさらされている。主な問題として気候変動を筆頭として、化学物質による汚染、オゾン層の破壊、海洋の酸性化、土地利用の変化に伴う生物多様性の損失などがある。

さらに、現時点での影響は十分に解明されていないものの、将来的なダメージを懸念されるのが、生物にとって不可欠な「生元素」と呼ばれる元素に関する変化である。特に問題視されているのが窒素だ。わずか1世紀あまりの間に地球上の窒素循環は激変した。これほどまでに大量の反応性窒素が地上に降り注いだことは、地球の歴史上なかった。

この異常とも言える事態について、木庭教授は次のような危機感を表明する。

「たとえば、気候変動については、過去に何度か起こったことがわかっています。地球全体が温暖化した時期があれば、逆に寒冷化したこともありました。ところが、窒素循環の大規模な変化は、地球が初めて経験する事態です。過剰な窒素の循環が今後、どのような状況へと展開するのかは、今のところ誰にも予測できません」

森林ではこれまで、生物が利用可能な窒素はむしろ不足しがちだった。そのため生物によって大気から固定された窒素や降水でもたらされた窒素は森林内で循環利用され、その外に流出することはなかった。

不足しているところに利用可能な窒素が大量に降り注げば、その窒素は植物の生育に使われるはず。ところが現実に起こっているのは、窒素飽和であり、森林のメタボ化だ。

森林における窒素循環の実態はどうなっているのか。目に見えない窒素の実態を把握するため木庭教授が採用したのが、安定同位体を使った測定である。

「同位体」とは、同じ性質を持つ元素でありながら、その重さ(質量数)だけが異なるものを意味する。つまり元素の性質を決める陽子は同じで、中性子の数が異なるのが同位体である。

同位体には「放射性同位体」と「安定同位体」の2種類が存在する。前者は物質の状態として不安定で、放射線を放出しながら安定状態の別の元素になるのに対し、後者の「安定同位体」は、名前の通り物質の状態として非常に安定しており、別の元素になることはない。

なお、「放射性同位体」の性質は、科学・産業面でさまざまに応用されている。たとえば、中性子を通常の6個ではなく8個持つ炭素「14C」は、動植物の遺骸の年代測定に使われている(「14C」は時間の経過とともに安定状態の窒素「14N」になる)。

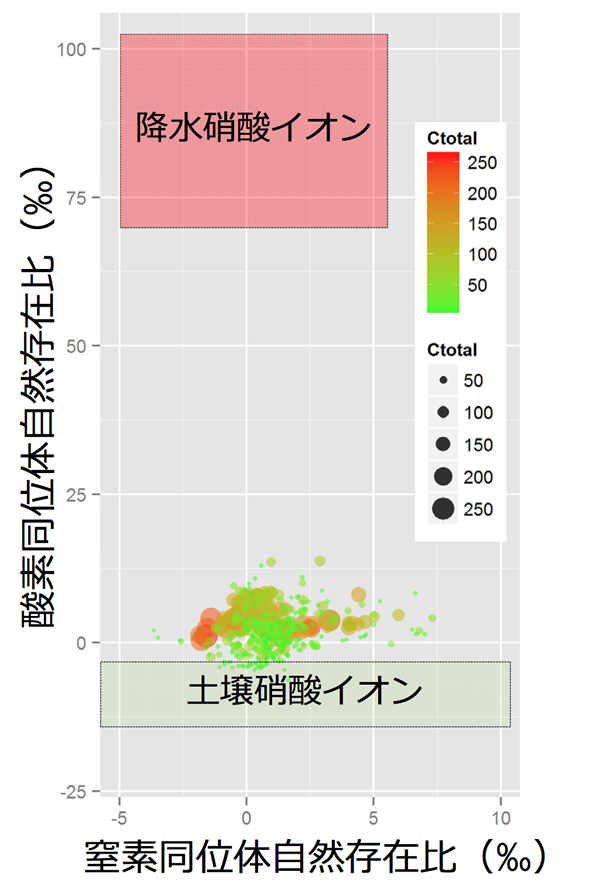

土壌中の硝酸イオン(図中の緑)には、18酸素(18O)はあまり含まれていない。これに対して、降水中の硝酸イオン(図中の赤)には、18Oが多く含まれている。とはいえ、通常の%表記ではごくごく小さな違いでしかないために、同位体の自然存在比(図では横軸が15N自然存在比、縦軸が18O自然存在比)は特殊な表記を用いて千分率(‰)で表現することが多い。図の円は森林から流れてくる渓流水に含まれている硝酸イオンの同位体比を、円の大きさと色の濃さはその濃度(μモル/L)を表している(木庭ら、未発表データ)

窒素の場合、中性子が7個の通常の窒素「14N」のほかに、中性子を8個持つ安定同位体の「15N」がある。地球上の窒素は、その約99.635%が14N、残りの約0.365%が15Nでありこの14Nと15Nの割合は、時間が経ってもほとんど変わることはない。しかし、実際には、1000分の1以下のスケールでは細かな変化がある。木庭教授は、この「安定同位体比のゆらぎ」を使って窒素の動きを可視化する。

「通常の森林なら、基本的には窒素が不足しているので、雨に含まれて降ってきた窒素は微生物と植物が使い切ってしまいます。ところが、メタボつまり窒素飽和となっている森林では、使いきれなかった窒素が渓流を通じて下流域に流れ出ていきます。このとき、窒素は硝酸イオン(NO3–)の形で存在していて、それが森林の土壌中で微生物がつくったものなのか、それとも雨として降ってきたものなのかを区別するために安定同位体を使います」

安定同位体を使い、土の硝酸イオンと雨の硝酸イオンをどのように区別するのか。着目するのは、硝酸イオン(NO3–)を形成する酸素(O)の3種類の同位体だ。酸素には3種類の安定同位体が存在し、「16O」が99.762%、「17O」が0.037%、「18O」が0.204%である。16Oと18Oの2種類の酸素が、何らかの化学反応を起こす場合、16Oの方が中性子2個分軽いために、ほんの少しだけ先に反応する。このように同位体により反応の速度が異なる現象を「同位体分別」と呼ぶ。

ここで重要なのが、雨に含まれる硝酸イオンと森林の土壌の硝酸イオンを比べると、同じ硝酸イオンとはいえ、それを構成するNとOの安定同位体の比率が異なることだ。

その違いは、両者の生成方法と、その材料が異なることによる。雨に含まれる硝酸イオンは、大気中のオゾンを材料として作られる。このオゾンは実は18Oに大変富むことが知られている。というのもオゾン分子ができるときに18Oが同位体分別によってオゾンに濃縮するからだ。そのため、雨の硝酸イオンには18Oが多く含まれることになる。一方、土壌中の硝酸イオンは、微生物によってつくられ、材料となるのは酸素ガスと水である。この両者とも大気オゾンと比較すると遥かに18Oの比率が低いことが知られている。そのため、土壌中で生成される硝酸イオンの18Oの比率は低い。この違いを使い、森林から出てくる渓流水の硝酸イオンの酸素同位体比を測れば、含まれる雨由来の硝酸イオンと土壌由来の硝酸イオンの割合を解明できるのだ。

「3年間かけてある森林の水を採取して測定した結果があります。降水から土壌水、そして地下水の硝酸イオンの同位体比の変化を見ていくと、最終的に渓流水の中には、雨に含まれていた硝酸イオンが10%程度残っていることが明らかになりました。つまり、雨由来の硝酸イオンは、森林の中で使い切られておらず、降った量のうち10%程度は渓流から川の下流へと流れていく。世界中で同種の調査が行われており、その結果もやはり10%程度です。そのため、降水量に含まれる硝酸イオンのうち10%以上が渓流水の硝酸イオンとして排出される場合、その森林をメタボ状態と判断してはどうかと検討しています」

仮に森林で吸収しきれないほどの窒素が降り続けるとすれば、今後環境にどのような影響を及ぼすのか。過剰な窒素は、植物にダメージを与え、それがさらなる悪影響を及ぼすと懸念されている。窒素が大量に降り注ぐと、土壌中の微生物が土壌有機物を盛んに分解するようになる。その結果、森林が本来吸収できたはずのCO2が土壌から大量に出てしまう。

また土壌中の微生物によるメタン(CH4)の吸収量が窒素添加によって減少する。つまり、大気中の温室効果ガスを森林が吸収する能力が低下する。さらに、余った窒素から一酸化二窒素(N2O)が生成・排出される。N2OはCO2の300倍の温室効果を持つだけでなく、オゾン層をも強力に破壊するガスである。窒素過剰は温暖化を促進するおそれがあるのだ。

生態学研究センターには、さまざまな試料が成分分析のために持ち込まれる。とある遺跡の壁画が崩壊する原因を解明するため、その遺跡に棲むコウモリの糞の解析をしたこともあると木庭教授は語る。

さらに、森林で利用しきれない窒素は、渓流水を経由して下流域に流されていく。これは下流水域の富栄養化をもたらす。ここでの富栄養化とは、水中でリンと窒素が増えることを指し、プランクトンの異常繁殖を引き起こすと考えられるものである。すると、そのプランクトンの死骸を分解するために水中が酸素欠乏状態となり、生物が生きられなくなるといった水環境の悪化につながる可能性がある。

問題はほかにもある。硝酸イオンが高濃度で混入している水を、乳児や高齢者が誤って飲んでしまうと、硝酸イオン(実際には亜硝酸イオン)が血中のヘモグロビンと結合し、酸素の運搬がうまく行われなくなる。そのため赤ちゃんの肌が青みがかる「ブルーベイビーシンドローム」を引き起こすことがある。これを防ぐため、WHOの飲料水水質ガイドラインでは窒素濃度を一定以下に抑えるよう推奨している。しかし、たとえば日本でも一部の地域で、この推奨値を超える窒素が地下水で計測されたケースもある。

アメリカの穀倉地帯や中国そして東南アジアなどの発展途上国では、農作物の成長を促進するために大量に窒素肥料が散布されている。これらが海に流されることにより、海は汚染される。アメリカではミシシッピ川下流域の沿岸地帯では、富栄養化による酸欠状態のため魚介類が死に絶える「デッドゾーン」が増えている。

「リンや窒素は、あらゆる生物が必要とする元素であり、これまでは自然の中で生産と消費のバランスがうまく取れていました。そこに窒素が人工的に大量投下されたため、自然のバランスが明らかに崩れ始めています。今後、窒素過剰が与える影響は予測不能です。まず取り組むべきは、森林をはじめとして、窒素の量がどのように推移しているのかを正確に把握しておくことです」

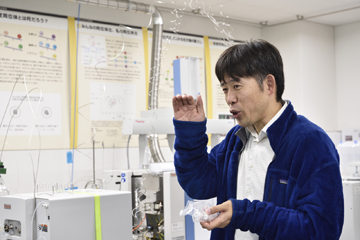

ごく微量の試料でも正確に同位体比分析が可能な連続フロー型ガスクロマトグラフィー連結安定同位体比質量分析計(GC-IRMS)。生態学研究センターには毎年、全国から多くの利用者が訪れ、さまざまな共同利用・共同研究施設を用いた研究を行っている。

森林のメタボ調査は、可能な限り幅広い地域で長期間、継続的に行う必要がある。以前なら測定に1回あたり10リットルの水が必要だったが、最新式の連続フロー型ガスクロマトグラフィー連結安定同位体比質量分析計(GC-IRMS)の導入と、木庭教授らのグループが導入した測定法により、1回あたり10ミリリットルで計測できるようになった。

「必要な水の量が1ミリリットル、さらには0.1ミリリットルで測定できるようになれば、見える世界が完全に変わってきます。そうなると自然のバランスの背後でうごめいているメカニズムを、より精緻に掴める可能性が出てきます」と、木庭教授は研究の進展に期待する。

海外の研究者とのやり取り、共同利用で機器を利用する研究者、センターに所属する学生・研究員の指導から学部での講義、そして自らの研究も進める木庭教授の日常は極めて多忙だ。

木庭教授は、神奈川県茅ヶ崎市で育った。海の近くで育ったためで、大学では森について学ぼうと京都大学農学部林学科に進んだ。自分は植物についてほとんど何も知らないのに、まわりには植物について途轍もないほどの物知りが多くいた。植物では彼らとは勝負にならないと考えて選んだテーマが、窒素をはじめとする植物の養分の循環である。

「軽いものから先に反応する同位体の話を聞き、安定同位体を調べれば、いろいろな現象がわかると興味を持ちました。たとえば、目の前にいる人の安定同位体を調べれば、その人がこれまでに何を食べてきたかまでわかるのです。『みんなは目に見える生き物を相手にしているのに、目に見えない、手触りのない窒素を相手にして面白いの?』と言われたこともあります。私としては『目に見えないから、得体が知れないからこそ、わかれば面白いのではないか』と研究を進めてきました」

環境問題は、すべて人間が引き起こした問題である。人間活動によって作られ、自然の中に放出されたさまざまな物質が、自然界にどのような影響を及ぼすのか。影響は極めて大きいが、それが最終的にどのようなものになるのかは、誰にも予測できない。

「ただ、わからないからといって放置しておくことは許されません。見えない変化を理解し、将来を予測するのが科学者の義務です。そのためのツールが安定同位体であり、これを計測する安定同位体比質量分析計(IRMS)です」

測定に必要な水量が減れば、収集できるデータは飛躍的に増えるだろう。この環境データを解析すれば、自然の中に潜む新たな因果関係が浮かび上がってくる可能性がある。窒素過剰が今後、地球にどんな影響を及ぼすのか。木庭教授の研究は、地球の将来を占う重要な手がかりを与えてくれるはずだ。

木庭教授の最新の論文(2018年3月14日公開)は、下記で読むことができる。

窒素が大幅に不足している生態系で、最新の安定同位体比測定技術を用い、これまで見えていかなった硝酸イオンの重要性が議論されている。

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2017/180313_1.html

安定同位体元素の測定などの手法を用いた、生物多様性研究、生態系解析の高度化をテーマとして、琵琶湖に高速調査船を持ち、マレーシア・ボルネオ島に研究ステーションを設置するなど、国内外で様々なフィールド調査研究に取り組んでいる。センターに設置された安定同位体比質量分析計(IRMS)は、年間数百人もの国内外の研究者に利用されている。

【取材・文:竹林篤実 撮影:大島拓也】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png