京都大学野生動物研究センターの熊本サンクチュアリは、熊本県宇土半島の一画、小高い山の上にある。施設からは有明海を一望でき、海の向こうに島原半島(長崎県)の雲仙普賢岳の姿が見える。あたりには人家の気配も乏しい。

「この施設には、58人のチンパンジーと6人のボノボが暮らしています」と平田教授は語る(数字は2017年5月の取材時のもの)。チンパンジーとボノボ、そしてヒトは、同じ霊長目ヒト科の動物である。

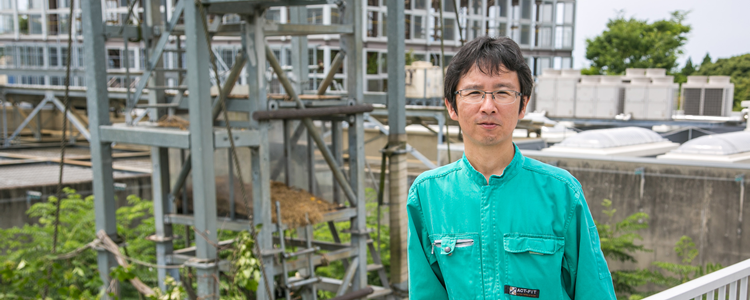

「チンパンジーとボノボは、ヒトにもっとも近縁な動物です。700万年前~500万年ぐらい前まで遡ると、チンパンジーとボノボとヒトには共通祖先がいて、その共通祖先から、チンパンジーとボノボの系統とヒトの系統が分岐しました。DNAの塩基配列を調べた結果では、ヒトとチンパンジーは98.7 %が共通しています。なお、チンパンジーとボノボは、ヒトと分岐した後の両者の共通祖先から、およそ200万年前に分岐しました」

平田教授が師事した松沢哲郎教授(現・京都大学高等研究院特別教授、京都大学霊長類研究所兼任教授)は、チンパンジーを「進化の隣人」と表現する。松沢教授は、チンパンジーの「アイ」と「アユム」の親子の研究で知られる。

なお、ヒト科の動物は、研究者からヒトと同じように「○人」と数えられる。本稿でもその表記に従う。

霊長目(サル目とも)の進化系統樹。ヒト科の動物とテナガザルは「尾」がなく、「類人猿(ape)」とも称される。(画像は熊本サンクチュアリ提供)

熊本サンクチュアリで暮らすメスのチンパンジー(ハツカ・8歳)(年齢は取材時)。チンパンジーはヒトよりやや小さく、成人で100~140 cmくらい、オスの体重は50~80 kgほど、メスは40~60 kgほどである。(写真は熊本サンクチュアリ提供)

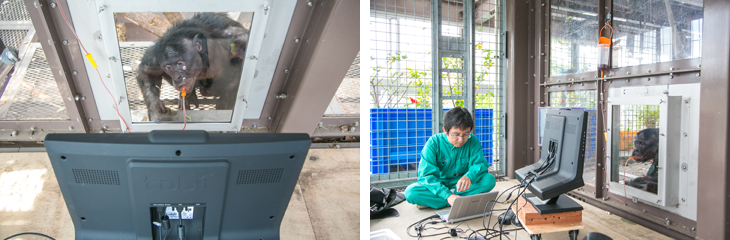

左手に見えるのが飼育棟のひとつ。背後に見えるのは有明海。右手に見えるのが雲仙普賢岳だ。

施設には、チンパンジー用に3つの飼育棟があり、58人が複数のグループに分かれて暮らしている。58人の内訳は、オス35人、メス23人。年齢は8歳から46歳まで、子どもから老齢期の大人まで幅広い。飼育棟どうしは互いに通路でつながっているが、「それぞれのグループがいる場所はだいたい決まっている」と平田教授。

「野生のチンパンジーは、オスとメス数十~百数十個体が集まって大きな群れをつくります。ただ、群れのメンバーが四六時中行動をともにするわけではありません。群れのなかで小集団に別れ、なかには単独で行動する個体もいます。これを『離合集散』の社会といいます。施設内でも、チンパンジーが『離合集散』できるような環境づくりを目指しています」

チンパンジーはオスもメスも特定のパートナーを持たない「複雄複雌(乱婚とも)」の配偶関係を持つ。群れはオス優位の父系社会で、父系でつながった拡大家族を形成する。オスは産まれた群れに一生とどまり、メスは10歳前後で性的に成熟すると群れから出ていき別の群れに合流する。こうして、近親相姦を避けていると考えられる。なお、チンパンジーの寿命は野生環境下では50歳前後、飼育環境下では70歳近く生きる個体もいる。

さらに、有明海を臨む西側の飼育棟には、高さ13 mのタワーがそびえ、それを取り囲むように屋外運動場がある。

「チンパンジーは、日中の約半分を木の上で過ごす樹上生活者です。主食の果実を求めて木の上を動き回り、夜になると木の上で枝葉を曲げてベッドをつくってそこで寝ます。飼育棟の中には高い木を植えられないため、タワーはその代わりです。ちなみに、チンパンジーは雑食性で、果実だけでなく葉や花、草の茎に加えて昆虫や小型の哺乳動物も食べます」

このタワーは、野生動物研究センターの姉妹研究所である京都大学霊長類研究所で、1998年に世界に先駆け導入された。高いところで暮らすチンパンジーの性質にあわせ、野生環境に少しでも近づけるためだ。

飼育棟内には、消防ホースがあちこち張り巡らせている。消防ホースは丈夫なため、チンパンジーが木の枝代わりにぶら下がったり、その上で寝たりすることができる。

熊本サンクチュアリは、施設のミッションのひとつとして、チンパンジーの「動物福祉」の向上と「環境エンリッチメント」を掲げている。「動物福祉(animal welfare)」とは、飼育動物が飼育環境下で受けるストレスや苦痛を最小限にし、心理学的幸福を追求することをいう。「環境エンリッチメント」とは、動物福祉向上のために、飼育環境を少しでも豊かに、すなわち野生環境に近づけていくことだ。13mのタワーや消防ホースはそのための施策のひとつである。

それと同時に、サンクチュアリは研究や教育の舞台でもある。どれだけ動物福祉に配慮しても、飼育環境は野生環境とは異なり、チンパンジーやボノボはさまざまなストレスを受ける。そのストレスの程度を評価するため、睡眠行動をモニターする。あるいは、チンパンジーの行動や認知の特徴を評価し、ヒトとの共通点や違いを明らかにする。

いかにしてヒトが、進化の過程で「心」を獲得したかは大きな謎だ。その謎に迫るため、ヒトと最も近縁なチンパンジーやボノボの行動や認知を調査し、ヒトと比較する。それによって、ヒトの「心の起源」に迫る。「比較認知科学」と呼ばれる学問分野だ。

この、「動物福祉」と「研究・教育」の両輪をミッションとして掲げる熊本サンクチュアリができたのには、歴史的な背景がある。その経緯を平田教授は次のように語る。

「ヒトと近縁なチンパンジーは、かつて医学感染実験に供されていました。ヒトが感染する病気にチンパンジーも感染し、ヒトと同じような症状を見せます。1970年代に150人ほどのチンパンジーが輸入され、当初は肝炎のワクチン開発の実験用に、その後は胚性幹細胞(ES細胞)の研究やマラリアのワクチン開発の実験用に利用されていました」

このあと触れるように、チンパンジーは「近い将来、野生での絶滅の危険性が高い種」として国際自然保護連合(IUCN)の通称「レッドリスト」に登録され、ワシントン条約でも国際的な商取引が規制されている。ただし、ワシントン条約が採択されたのは1973年、発効したのは1975年、我が国が同条約を批准し国内で効力を持ったのは1980年のことである。1970年代にチンパンジーを輸入することは、法律上何ら問題がなかった。

穏やかな語り口から、チンパンジーへの思いや研究への信念が伝わってくる。

熊本サンクチュアリの淵源は、民間の医薬品開発企業が1978年にチンパンジーを飼育し始めたことにある。当初の名称は「熊本霊長類パーク」だった。

「感染実験の役割を終えたチンパンジーを引き取る目的で、この地に施設がつくられたと聞いています。その後、この場所で感染実験も行うようになり、さらには感染実験用の個体を他の研究機関に提供させるため、繁殖拠点としての役割も担うようになりました」

だが、次第にチンパンジーを巡る情勢も変わり、施設の役割やあり方も変化していく。

「2006年、我が国でチンパンジーの医学感染実験の廃絶が宣言され、翌2007年には施設の名称が『チンパンジー・サンクチュアリ・宇土(CSU)』に変わりました。目的も、チンパンジーができるだけいい環境で余生を送れること、つまり『動物福祉』に変更になり、そのころから京都大学霊長類研究所が運営協力で関わるようになりました。2008年に野生動物研究センターが発足すると、その役割をセンターが引き継ぎ、2011年にはサンクチュアリのすべての施設がセンターに移管されて現在に至ります」

医学実験廃絶が宣言されたのは、チンパンジーが絶滅危惧種であることが大きな理由だ。1990年代後半から、大型類人猿の研究者の間で、「絶滅の危機に瀕するチンパンジーを感染実験に使うのはおかしい」との声が高まり、廃絶宣言へとつながった。

野生のチンパンジーは、アフリカ赤道付近の熱帯雨林付近に生息している。

「その数、推計10~20万人です。20世紀初頭には100~200万人ほどと推計されていましたから、わずか100年あまりで急激に数を減らしています」

個体数激減の理由は大きく3つ。ひとつは、チンパンジーの生息地である森林の破壊が進んでいること、2つ目は密猟である。森の中に生息する野生動物の肉は、町で食用として高く売れる。こうした「ブッシュミート・トレード(森の肉の交易)」と、愛玩動物用の密猟が今も絶えない。3つ目の理由は感染症の流行だ。1976年からアフリカ大陸でときおり猛威をふるうエボラ出血熱に、野生のチンパンジーやゴリラも感染し、相当数の個体が命を落としたと推測される。

「『10万個体もいれば十分多いじゃないか』と思われるかもしれませんが、メスの出産間隔が長く、1人のメスが産む個体数がそう多くありません。そのため、個体数が減り始めると、増加に転じるのはとても難しくなります。生息地である森林の破壊にも歯止めがかからず、森林が回復する見込みもありません。個体の寿命は50年ほどなので、100年後も種として存在はしているでしょうが、先細りになっていくのは間違いありません」

ここからは、平田教授の研究について紹介したい。施設内で教授がまず見せてくれたのは、タッチパネルを使ったある装置だった。チンパンジーにタッチパネルの画面を見せ、自発的に操作をさせる。

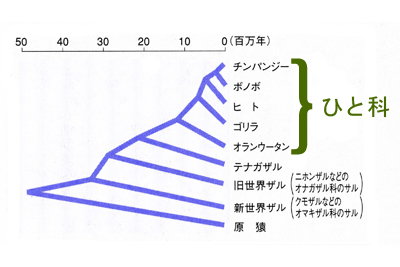

「画面の左右には、1つの点と3つの点が同時に表示されます。1つの点を選ぶと、ペレット(粒)状の餌が1粒すぐに提供され、3つの点を選ぶと、提供される餌の数は3つに増えますが、5秒待たなければ出てきません。この時間の長さや個数を変え、チンパンジーは、より多くの報酬を得るためにどれだけの時間を待つことができるのか、データを蓄積していきます。チンパンジーが将来の報酬をどのように認識しているかを調べるのがこの研究の目的です」

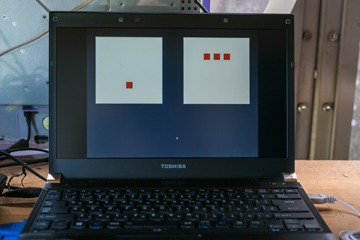

(写真上)タッチパネルの実験装置の前に並ぶ6人のチンパンジー。(写真中)画面の左右に、1つの点と3つの点が表示される。同じ画面がタッチパネルにも表示される。(写真下)装置をセットアップする平田教授と森村成樹准教授。森村准教授は、「動物福祉」や「環境エンリッチメント」をテーマに研究に取り組む。

続いて平田教授が見せてくれたのは、「アイトラッカー」と呼ばれる視線を追いかける装置だ。教授はこれまで、「アイトラッカー」を使ったチンパンジーでの研究をいくつも行い、チンパンジーの行動特性を明らかにしてきた。ヒトが動く映像を見せると、チンパンジーは、ヒトの顔よりもモノに注目する。あるいは、ストーリーのある映像を見せると、その内容を1日以上記憶し、次の場面を予測して視線を動かすなどの特性だ。

こうした知見と経験を活かし、平田教授はボノボで同様の研究を始めようとしている。

「ボノボとチンパンジーもきわめて近い種ですが、性格や特徴にも違いがあります。ボノボはチンパンジーより群れの凝集度が高く、そのためか融和的な性格をしています。チンパンジーの群れは男性優位ですが、ボノボは女性優位です。チンパンジーは、石を使ったナッツ割りや枝を使ったシロアリ釣りなど、野生環境下で道具を使うことが知られていますが、ボノボが道具を使うことはきわめて稀です。チンパンジーとボノボ、そしてヒトの三者を比較することで、ヒトの『心』や『知性』の起源に迫ることができると考えています」

チンパンジーの研究はこれまでにも国内外でいくつも行なわれてきたが、ボノボの行動や認知の研究例は少ない。熊本サンクチュアリでは、2013年以降、アメリカの2つの動物園から6人のボノボを借り受けて、日本初のボノボ研究に取り組んでいる。

アイトラッカーを使ったボノボの実験の様子。この日は本格的な研究開始のための準備段階だった。甘いジュースでボノボを画面の前に座らせ、画面を注視させる。ボノボの体格はチンパンジーよりも小さく90~100 cmほど、体重は男性で50 kgほど、女性で30~40 kgほどだ。

これまで平田教授は、さまざまな研究に取り組んできた。教授が最初に取り組んだのは「宝探しゲーム」だ。2人のチンパンジーが一緒になって宝物を探す。そのうち一人は事前に「宝」(食べもの)のありかを知らされているが、もう一人は知らない。ゲームを続けると、後者のチンパンジーは、前者のチンパンジーが食べもののありかを知っていることを学習し、先回りして横取りするようになる。すると今度は、前者のチンパンジーが違う方向に行くフリをして、誤った方向に先回りさせてから、本当に食べものがあるところへ向かうようになる。

人間の場合、「欺き」が成立するのは、相手が誤ったことを信じていることを理解するという「心」の複雑な動きがあるからだ。このチンパンジーの行動に、相手の「心」への理解があるか、議論の決着はついていない。だが、少なくとも見た目には、チンパンジーが相手を「欺く」ような行動をとることは確かだと言える。

また、チンパンジーが他個体と協調行動を調べるために、「平田の装置」と知られる実験装置も開発した(図参照)。上の図で、チンパンジーがリンゴを手にするためには、2人が協調して紐を引っ張らなければならない。最初は協調行動は見られなかったが、2週間ほど実験を続けた結果、相手が紐を引っ張るタイミングに合わせて、もう1人も紐を引くようになった。だが、人間のようにはっきりと呼吸を合わせようとするわけではない。結果的に協調しているように「見える」が、その真意までは分からない。ほかにも、平田教授はここでは書き尽くせないほどさまざまな実験を考案し、チンパンジーの行動や認知の特性を明らかにしてきた。

取材では、昼食の様子も見させてもらうことができた。オスのジャンバ(21歳)とメスのナツキ(11歳)はひとりずつ、ミズキ(20歳)とイロハ(8歳)、ミサキ(18歳)とハツカ(8歳)の2組の母娘の順で(年齢はすべて2017年5月の取材時)、合計6人のチンパンジーを昼食専用のケージに連れてきて、平田教授と森村成樹准教授が2人でフルーツの昼食を与えた。

ナツキに食事を与える平田教授と森村准教授。食事が終わると3人揃ってパチリ。

ナッツ割りに興じるハツカと、その様子を見守る平田教授と森村准教授。

ジャンバを除く5人のチンパンジーは、食事後に「ナッツ割り」や「お絵描き」の練習もした。ナッツ割りは、野生のチンパンジーでは特定のコミュニティに限定的に見られる道具の使用例だ。有名なのは、西アフリカのギニアのボッソウに生息するチンパンジーである。平田教授もこの地を訪ねたことがある。

「オスのロイには、私たち人間の手でナッツ割りを教えました。ロイが習得するのに1年半かかりましたが、その後は、ロイがナッツ割りをする様子を見て覚え、今日の5人がナッツ割りを習得するのに2週間ほどしかかかりませんでした。このとき、覚える側は何か手ほどきを受けるわけではなく、ロイの動きを見て『盗んで』技術を覚えます。これを松沢教授は、『師弟教育』と表現されています」

道具の使い方の習得は、仲間との関わり合いのなかで発揮される「社会的知性」のなせる業である。

お絵描きに強い興味を示したイロハ。積極的に画面に線を描いていく。

お絵描きで使っていたのもタッチパネルのタブレット端末である。フランスのストラスブルグ大学の研究者から共同研究の打診があり、絵を描く行為を通じて知性のあり方を調べるのだという。この日は、端末がうまく使えるかの最初の予備調査だった。

この日、操作を試した5人のなかで、お絵描きに強い関心を示したのは、いちばん若いイロハとハツカの2人である(ともに8歳)。興味深そうに端末の画面を覗き込み、指で線を描いていく。

「若いチンパンジーほど好奇心が強く、新しい遊びや実験にも積極的に取り組んでくれる」

と平田教授。自分が指をなぞって線が描かれているのを理解しているのは間違いなさそうだった。

ケージのなかで食事とナッツ割り、お絵描きが終わると、平田教授と森村准教授は、5人のチンパンジーたちとスキンシップの触れ合いが始まった。毛繕いに始まり、プロレス技をかけるようなことをしたり、人間2人とチンパンジーが一緒になって、ぐるぐる回るような遊びをしたり……。

その直前には、激しく暴れたジャンバの姿を見た後だっただけに、この光景は圧巻以外のなにものでもなかった。お二人がチンパンジーたちとの間にこれだけ親密な信頼関係を築いていることに驚嘆させられた。さまざまな実験を考案し、形にできるのも、日頃の触れ合いで築き上げた信頼関係があればこそなのだろう。

森村准教授に毛繕いをしてもらって気持ちよさそうなナツキと、平田教授とじゃれて緩んだ表情を見せるハツカ。

食事の後には、施設内のタワーで、メスのハルナ(推定39歳)の「誕生日パーティー」が行われた。普段より豪華な食事が振る舞われ、それを最初はハルナだけが独占して楽しめる。しばらくすると、他のチンパンジーたちも豪華な食事にありつけるようになる。この誕生日パーティーも「動物福祉」の取り組みの一環である。

(写真左)豪華な食事を独占するハルナ。(写真中)しばらくすると、ハルナ以外も豪華な食事にありつけるようになる。(写真右)パーティーの様子を見つめる施設職員の方々。常勤で10名が、飼育や研究に取り組む。

チンパンジーに惜しみない愛情を注ぐ平田教授だが、驚いたことに、もともと動物好きだったわけではないという。

「興味があったのは、数学や物理でした。大学に入ってからも数理の証明問題を解くのが大好きでした。原子の状態は方程式で解けるし、物体の運動は解析力学で表現することができる。なんて合理的な世界だと思っていました」

ところが、そんな平田教授の胸に、ふとした疑問が去来する。

「原子の状態や物体の運動は数式で表せても、数式を解いている自分の頭の中、つまり人の『心』の状態は、いったいどうやって理解したらいいのだろうかと――。そんな疑問を抱き始めたころ、ヒト以外の霊長類を研究する学問のことを知りました。サルの仲間の研究を通じて、人間のことを知る。自分の『心』を知るために、ヒト以外の霊長類の行動や認知について調べる。霊長類学に興味を抱いてこの道に進みました」

ヒトも、霊長類に分類される動物の一種である。平田教授は、チンパンジーと肌を触れ合い付き合っていると、そのことを強く実感するという。

ヒトの「進化の隣人」チンパンジーから、ヒトのヒトたる特徴を探る。平田教授の眼差しは、チンパンジーを通してヒトの「心」に向けられている。

【取材・文:萱原正嗣 撮影:山本薫】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png