チベット人は、中華人民共和国のチベット自治区と青海省に多くが暮らす。星教授の研究フィールドは、このエリア全体をカバーしている。地図:FIELD PLUS no.16より(地図制作:©Design Convivia)

チベット語の文法は、日本語のそれと似たところがある。言語学では、同一の祖先から発達したと考えられる言語の集まりを「語族」と呼び、チベット語は「シナ・チベット語族」、日本語とは別の語族に分類される。すなわち、両者は独立して発達した言語だが、文法面では類似性が見られるのである。なお、「シナ・チベット語族」は、東アジアから東南アジア、南アジアにかけて分布する300近くの諸言語を指す。

チベット語と日本語の文法面の類似性は、語順に顕著にあらわれ、主語+目的語+動詞が基本的な構造をなす。ただ、日本語とは修飾語の位置が異なる。日本語なら「おいしい」+「パン」という語順で表現するところを、チベット語では「パン」+「おいしい」のように修飾語が被修飾語の後ろにつく。

「チベット語に関して、とても興味深いのが、いわゆる『コピュラ動詞』です。これは日本語なら『だ』『です』『である』などに相当し、英語ならbe動詞にあたる動詞で、私は判断動詞と呼んでいます。たとえば『私は学生です』と『彼は学生です』という場合、日本語はどちらも同じ『です』を使います。これに対してチベット語では異なる動詞を用いるのです。この点では英語と同じです」

といっても、英語のような私=一人称、彼=三人称といった単純に人称による区別ではないのが、チベット語の興味深いところだ。「だ」や「です」を意味するチベット語の判断動詞として「イン」と「レ」がある。では、この2つはどのように使い分けられるのか。

自分に関する話(=ウチ)の場合は「イン」、自分に関係ない話(=ソト)の場合は「レ」を使う。「私は僧侶です」と自分を語る場合なら「イン」であり、「これは私のものです」と自分の所有物について語る場合も「イン」を使う。英語なら、私は一人称であり、自分の所有物は三人称だから、使われるbe動詞は異なる。ところがチベット語の場合は、同じ「イン」を使う。その理由は、私も、私のものも自分に関する話、すなわちウチの話だからだ。

「物の値段をいう場合などは、ちょっとややこしいことになります。店主が自分の店で売っているものについて、これは○○円ですというときには、通常レを使います。ものの値段など客観的な事実を提示する場合はソトの話になるからです。ところが、客との値段交渉で、店主が今価格を決めたという場合には、インを使うことができます。自分がその価格を決めたということが動詞の選択に反映されているのです。日本語ならどちらも『○○円です』と同じ表現ですが、チベット語はウチとソトによって動詞を使い分けるのです」

チベット・アムド地方の牧畜地域における牧畜語彙調査の様子。2017年7月撮影。(写真は星教授提供)

「イン」と「レ」を使い分けるチベット人は、無意識のうちに自分に関わる「ウチ」と自分とは関係のない「ソト」を区別している。星教授は、親しくなったチベット人の何気ない行為で、ウチ・ソトに関する彼らの自在でシビアな認識を思い知らされたという。

「ホームステイで数週間一緒に暮らしてきた家族が、集合写真を撮ろうとしたときのことです。私は彼らとずっと同じところに寝泊まりし、食事も共にしてきたのです。彼らはいつも私に対して『あなたは家族同然だ』と『イン』で言っていたので、集合写真を撮るなら当然私もそこに入るものと考えました。ところが、入れてもらえなかった。私はとっさに、自分は今、ソトの存在として扱われたんだと思いました。ちょっと悲しかったのですが、その場で気づいたのです。要は他者をあしらうのに、その場の都合でウチに入れたり、ソトに出したりしている。『イン』と『レ』の使い分けもこれと同じで、彼らは発話の場で自在にやってのけているのだと。ウチとソトの動詞の使い分けをするせいで、そのシビアな認識が他者に丸見えになってしまうわけです。ウチとソトを動詞で表し分けるチベット人の認識が、どのように形成されたのか。そのプロセスにがぜん興味がわきました」

日本人には暗号としか見えないチベット文字を、流暢に書く星教授。チベット人から現地の書道を教わった結果だという。

文法変化の経緯を調べるため、星教授は文献研究に取り組んだ。14世紀の文献を調べて気づいたのが、この時代にはまだウチ・ソトの使い分けがない。判断動詞は使われているが、それは「イン」だけである。「レ」は、それ以降に使われるようになったのだ。ウチとソトを分ける文法が形成されたプロセスについて、星教授は独自の仮説を立てている。

「これも14世紀頃の文献で、中央チベットのラサにいる僧侶が書いたものによると、そのころ東チベットから僧たちが大挙してラサに移動してきたそうです。しかも彼らは揃って極めて優秀で勢いがあったと記されています。おそらくこのときに、当時東チベットで使われていた『レ』が、僧侶たちによって持ち込まれたのではないかと睨んでいます」

ウチの判断動詞「イン」は古くから使われていたため、ほぼ同じ形式が広範な地域で用いられている。これに対してラサに「レ」が入って来てからウチ・ソトの使い分けが生じた中央チベットでは、ソトの判断動詞に相当する形式に方言差があるらしい。この『星説』の実証は、今後の研究に期待したい。

ウチとソトのほかにも、チベット語特有の言葉の使い分けがある。「観察知」、つまり話者が直接的に知覚して得た知識か、「定着知」、つまり話者がすでによく把握している知識かによって、存在動詞を使い分けるのだ。たとえば、どこかの店で何かを食べておいしいと感じた場合は、観察知の存在動詞を用いる。一方、「私の母の手料理はおいしい」というように、これまでの経験によりあらかじめ知っている事柄には、定着知の存在動詞を用いる。いずれも「おいしい」を意味する単語が使われるものの、そのあとに続く存在動詞が異なるのだ。

「ややこしいのは、定着知にはさらにウチとソトがあることです。自分の母の手料理が美味しいという場合はウチ、どこかの店の料理の話をしている場合はソト、同じ『おいしい』という定着知を表現するにも存在動詞を使い分けます。微妙な違いを理解するには、現地の人々の生活の中で、言葉がどのように使い分けられているのかを、身を以て体験するしかないと思いました」

そのため星教授は、自ら何度もチベットに調査に出かけてきた。チベット人の家庭に泊まり込み、生活を共にする。その中で実際に使われた言葉を、その時の状況までを含めて事細かにメモに取る。こうしたメモはもちろん貴重な資料となる。さらに「論文を書く際に何より役に立ったのは、目の前で起こったことと関わっている人たちの関係性を、頭の中にしっかりと焼きつけた映像」だという。

どのような関係性の中で、どんな言葉が使われ、その語尾はどうなっていたのか。映像で記憶するプロセスを通じて、いつしか星教授の頭の中にはチベット語のデータベースが構築されていた。

教授らがフィールドワークに頻繁に出かけていた1990年代は、デジタルカメラやコンパクトなICレコーダーなどはなく、手書きでメモを取るのが精一杯だった。

「もし今同じ現地調査をやるなら、動画を撮影するかもしれません。ただ、ハード面での制約があったからこそ、自分の感性を研ぎすませて観察できたとも考えられます。ウチとソトの感覚などは極めて微妙なもの、カメラを回しながら、その感覚を体感できるかといえば、難しいかもしれませんね」

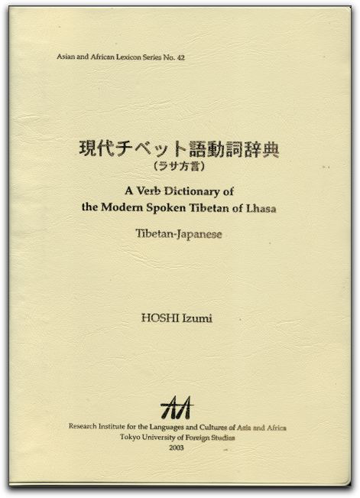

2003年、星教授はそれまでの研究成果を『現代チベット語動詞辞典(ラサ方言)』としてまとめる。これは現代チベット語のラサ方言で使われている動詞の意味を、コロケーション情報を含めて記述した口語の動詞辞典である。コロケーションとは、通常一緒に使われる単語と単語のつながりのことで、たとえば英語なら「強い風」は「strong wind」、「強い雨」なら「heavy rain」というが、「heavy wind」や「strong rain」とはまずいわない。チベット語にも同じように特定の言葉のつながりがある。辞典にはこうしたコロケーションが網羅されている。

「チベット語の辞典は既にいくつもありますが、いずれも文語に偏っていて、口語についての記述が不十分でした。そこで口語の実態を反映した辞書を作ろうと考えたのです」と、星教授は企画意図を語る。

2003年に初版が発行された『現代チベット語動詞辞典』は、貴重な資料として研究者の間で活用されており、2016年には第3刷が発行されている。

こうした口語辞書はフィールドワークを重ねる教授だからこそつくれたといえるだろう。辞書には見出し語として、約1,000の動詞が収録されている。併記されているコロケーションを含めると収録された動詞の総数は、約13,500にも上る。これらはすべて、教授らが自ら現地に出向き、フィールドワークの中で記録した会話や生活記録などから収集されたものだ。

その後10年以上の研究期間を経て、2016年には『古典チベット語文法:『王朝明鏡史』(14世紀)に基いて』が発刊された。今度はフィールドワークから一転、一冊の文献を徹底的に解剖し、分析結果を文法の側面から体系的に記述している。対象となった文献は『王朝明鏡史』、7世紀初めにチベット地方を統一し、吐蕃(とばん)王朝を樹立したソンツェン・ガンポをはじめとする王たちの歴史物語である。

「文献に集中したといっても、研究のスタンス自体は現地調査と変わりません。フィールドワークを行うつもりで『王朝明鏡史』の世界に飛び込み、そこで語られている文法形式を丹念に拾い出す。文脈を綿密に考察し、文章表現の多様な機能を精査した結果を、きめ細かく記述していきました。相手が生身の人間か、過去の人間かという違いはありますが、人間が紡ぎ出した言葉に向かう私の姿勢は同じなのです」

フィールドから文献へと移り、星教授の関心は再びフィールドへと戻ってきた。ただし、今回のターゲットは牧畜文化である。なぜ、牧畜なのか。

「ここ数年でチベット現代文学の翻訳を手がけるようになりました。すると小説の中に牧畜民の話が、よく出てくるのです。チベットには何度も出かけていますが、牧畜民はこれまで私の知らなかった世界です。少し調べてみて、そこにもとても豊かな言語世界の広がっていることがわかりました」

東北チベットのアムド地方で実施されたチベット牧畜語彙収集プロジェクトでは、フィールドワークによりさまざまな知見が得られた。写真:別所裕介

チベットでは近年、伝統的な放牧が危機に瀕している。放牧が行われている地域は、黄河や長江など大河の源流域にあたる。放牧が下流域で発生する砂漠化や水害の一因とされ、中国政府は環境保護と称して、牧畜民を草原から町へ移住させる政策を進めている。牧畜をやめれば、その生業とともに形成されてきた文化的基盤が大きく揺らぐ。牧畜民にとっては、生きるよりどころである文化を失うに等しい。

「牧畜文化を残すために、彼らの生活に密着した言葉を収集し、スケッチなども含めてデータベース化して3,000語ぐらいの辞書にまとめる予定です。現地調査を続ける中でわかったのが、一つひとつの言葉には、実に豊かな文化的背景が秘められていること。物の名前にはそれぞれに名付けられた理由があり、そこには人と家畜の付き合い方や自然環境に対する見方や手仕事の知恵、技術の承継、宗教的な意味などが驚くほどみっちりと刻み込まれています。そうした重層的な意味の世界を辞書として残したいのです」

チームで進められている調査の成果は、まもなく『チベット牧畜民の生活知の研究とそれに基づく牧畜マルチメディア辞典』として公開される予定だ。

2008年、北京オリンピック開催の年に、チベットで大きな事件が起こった。チベット独立を求めるデモが起こり、これを抑えようとする中国当局との争いがエスカレートし暴動に発展したのだ。星教授は、長年チベットと関わってきたにもかかわらず、チベットのために何もできない自分に対するもどかしさを抑えることができなかった。

チベット文学と映画制作の現在を紹介するため創刊された『セルニャ』は、その後牧畜民の暮らしと文化なども紹介しながら、2017年2月にはvol.4が発行されている。

自分は言語学者であり、政治的活動は好まない。だからといって、手をこまねいてみているわけにはいかない。そんな葛藤を解消するため教授は、チベット現代文学の翻訳を始める。

「チベットでごく普通に暮らす人たちが、いま何を考えているのか。そもそも彼らはどんな人たちなのかを紹介すべきだと考えました。もともと自分自身、物語を読むのが大好きだったこともあり、チベット語の小説を翻訳して、中国の現代文学を紹介する雑誌に掲載してもらったのです」

この活動が、チベットとの新たな縁をたぐり寄せる。2011年、チベット人の映画監督ペマ・ツェテン氏の作品が「東京フィルメックス国際映画祭」で上映されることになり、その日本語字幕監修の仕事が舞い込んだのだ。

「チベットにも映画があるんだと思って引き受け、作品を見て衝撃を受けました。映画製作の歴史は浅いのに、これほどインパクトのある作品を作ってしまう。感激していると、来日中の監督と会わせてもらい、トントン拍子に話がまとまって大学で緊急上映会を開催することになったのです」

ペマ・ツェテン監督は小説も書いていたため、その翻訳も引き受けることになった。日本での小説発刊を機に、映画上映によるプロモーションを手がける運びとなり、チベットの文学と映画を紹介する小冊子『セルニャ』を創刊。研究者から一歩踏み出し「0から1を創り出す仕事に関わるようになりました」と語る星教授は今、チベット文学の紹介にも力を割いている。

長期にわたる過酷なフィールドワークを平然とこなす星教授の普段の姿は、穏やかそのものだ。

チベットと深く関わる星教授の運命は、もしかすると子どものころに決まっていたのかもしれない。幼いころ、母親から読み聞かせられたのは、チベットの民話集だという。

「私の母、星実千代が、実はチベット語の研究者なのです。だから私は幼い頃から、チベットの物語を聞いて育ちました。おばけの話などがおもしろくて、毎晩ワクワクしながら聞いていたことを覚えています」

ただ、大学では言語学を専攻したものの、チベット語に興味があったわけではない。たまたま3年生の春休みに、仲の良かった友だちに誘われたインド旅行が、チベットへの道を開いた。

「今にして思えば、親に仕組まれたのかな、とも思います。インドへ旅行に行くと両親に話をしたら、知り合いのチベット人の家を訪ねるようにといわれました。予定では3週間ほどかけてインドを巡る予定でしたが、その方から正月のお祝いがあるから、一緒に実家に行こうと誘われました。お祝いですから、飲んで歌って大騒ぎの毎日、しかも私は当時既に、チベット語を少し話せたので意思疎通もでき、とても楽しかったのです」

帰国すると星家に、そのチベット人から今度は結婚式への招待状が届いた。息子が結婚するから、お祝いに来てほしいという。そこで星家を代表して、再びインドを訪ねることになった。

「いつの間にかチベットにどんどんのめり込んでいき、4年生の途中で帰ってきた時には就職活動は終わっていました。自分自身としてもチベットと真正面から向き合うと決め、大学院進学を選んだのです。結果的には母親の思い通りなのかもしれませんが、自分では、自分で決めて選んだ道がチベットにつながっていたと確信しています」

星教授の次なるテーマは、現代チベット文学の言語学的研究である。現代語に見られる文法形式を精査し、なぜ、そのような表現が使われているのかを考察する。古代から連綿と続く言葉の歴史の流れの中で、現代チベット人が使う文法の奥に潜むメカニズムを解き明かす。現代のリアルチベット、それが次なるフィールドだ。

【取材・文:竹林篤実/撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png