福島第一原子力発電所の周辺には、2011年3月に起きた原発事故で放射性物質が降り注いだ。そのなかでも、特に放射線量が高い区域は「帰還困難区域」に指定され、原発事故から6年以上経った今も、政府からの避難指示は解除されていない。除染も行なわれてはいない。 その「帰還困難区域」にも、野生動物は生息している。2016年3月、小林准教授は、福島第一原発から10 km離れた「帰還困難区域」内の森の中に、固定マイクを設置した。

「人の立ち入りが困難なこの区域の、今この瞬間の環境音を、インターネットを通じて24時間リアルタイムに配信しています。放射線量の高いこの森に生息する動物たちの様子を、遠く離れた場所にいる人たちに伝えることを目的としています」

「被曝の森のライブ音」(http://radioactivelivesoundscape.net/)のサイトから流れる音を聞きながら、インタビューは進んだ。

そのウェブサイトの名は、「被曝の森のライブ音」(http://radioactivelivesoundscape.net/)という。

「音をきっかけに、遠く離れた森の今の様子を感じとってほしい。今は森の音を聞くだけですが、遠く離れた場所にいながらにして、森にいる動物たちとインタラクションする感覚を味わえるようにすることもできます。森から聞こえてきた音を録音し、現地に設置したスピーカーで音を出す。すると、それに対して反応があります。たとえば、カエルの鳴き声を録音して再生すると、その音につられて現地のカエルが鳴き出したり、あるいは逆に鳴いていたのをやめて反応を窺ったりすることがあります。こんなふうに、インターネットを介して、遠く離れた自然とつながる感覚を味わってほしいと思っています」

このサイトは、現代美術を促進・向上するイタリアの国際芸術賞「アルテ・ラグーナ賞」第11回において、「ヴァーチャルアート部門」の受賞作品となった。

小林准教授がこうしたサイトをつくったのは、小学生のころのある体験の影響が大きいという。

ある日、准教授が学校から家に帰ってくると、どこからか猫のか細い鳴き声が聞こえてきた。家の周りを探してみると、裏手に3匹の猫がいた。そのうち2匹は生まれて間もなく、目もまだ開かない子猫で、もう1匹は母親と思われたが、見つけたときには血だらけで息が絶えていた。他の動物と喧嘩してそうなったのは明らかだった。

2匹の子猫を家で飼うことになったが、そのうち1匹は間もなく死んでしまう。「それからは、生き残ったもう1匹の子猫の様子が、学校にいる間も気になって仕方がなかった」と小林准教授は語る。

「こういう体験をすると、獣医を目指す人が多いのかもしれませんが、僕は違いました。『今、あの子猫はどうしているのだろうか』ということばかりが気になって、学校から家に電話をして、子猫の鳴き声を聞かせてもらっていました」

このときの体験がきっかけで、環境中の音に関心を持ち始め、高校生になると自然環境の音を録音するようになった。こうした自然環境や社会における音は、「ランドスケープ」(風景)をもじって「サウンドスケープ」(音風景)と呼ばれる。

高校生のころから森の「サウンドスケープ」を録り始めた小林准教授は、高校卒業後の1998年に、西表島(沖縄県)の自然環境音を伝えるプロジェクトに趣味として参加することになった。それが「西表島のライブ音」だ。2010年までの12年間にわたって運用を続け、「被曝の森のライブ音」と同じように、「今この瞬間」の西表島の「サウンドスケープ」を、インターネットを介して伝えていた。

このプロジェクトで、小林准教授は現地のメンテナンスを任されていた。集音マイクを設置し、インターネット配信用のケーブルを敷設する。だが、小林准教授は島に住み込んでいたわけではない。年に1回から2年に1回ぐらいの頻度で、現地に通ってメンテナンスにあたっていた。

「いくつかのインターネット関連企業や知り合いがプロジェクトを支援してくれて、機器の費用はプロジェクトから出してもらっていましたが、島までの旅費はプロジェクト費用で賄うことはできませんでした。途中からカリフォルニアの大学に通い始めたこともあり、西表島に行けるのは多くて1年に1回、間が空くときは2年に1回ぐらいの頻度でした。次に来られる時期を考えて、その間、問題なく使い続けられるように機器をセッティングする必要がありました。島には台風も直撃しますし雷もあります。野生動物にケーブルをかじられる可能性もあります。自分が趣味で始めたこと、誰かに頼まれた仕事ではありませんでしたが、一度やり始めたことを途中で止める発想にはまったくなりませんでした」

それらすべてに耐えられるものを独学でつくり、西表島の「今この瞬間」を伝え続けた。それが、「サウンドスケープ」によって遠隔地の自然とのインタラクションを目指す今の研究につながっている。

西表島で2008年に撮影した写真。(左)マイクを設置していた森の入り口。(右)マイクを木にくくりつけた状態。この自然環境のなかで1~2年使い続けられるシステムを考案していた。(画像提供:小林博樹准教授)

小林准教授は、上記の研究に加え、野生動物の生態特性を活用した情報ネットワークの構築を目指す研究にも取り組んでいる。

「野生動物の生態特性を活用した情報ネットワーク」とは、いったいどういうことだろうか。それが求められているひとつの分野が、野生動物にセンサや記録計を取り付け、野生動物の生態を調査する「バイオロギング」と呼ばれる学問分野だ。

バイオロギングには、記録したデータをいかにして回収するかという課題が常に存在する。取り付けた機器ごと回収する方法と、取り付けた機器から無線通信でデータを送る方法とがあるが、いずれにも短所がある。前者の場合、機器を取り付けた動物の個体と再会できなければ機器を回収できないし、後者の場合は、さまざまな要因で無線通信が行えないことがあるからだ。たとえば、機器から固定設置した受信機にデータを送る場合、ひとつの受信機が無線でカバーできる範囲には物理的限界があり、その範囲に野生動物が来なければ通信ができない。受信機がカバーできる範囲を広げる方法として、受信機の設置数を増やすことが考えられるが、その分だけコストがかかる。

「動物のなわばりや習性を踏まえ、動物どうしが接触したときだけ通信し合うようなネットワークを構築できれば、通信や電力のインフラが乏しい地域でも、広範囲のデータを収集できるようになります」と小林准教授は語る。

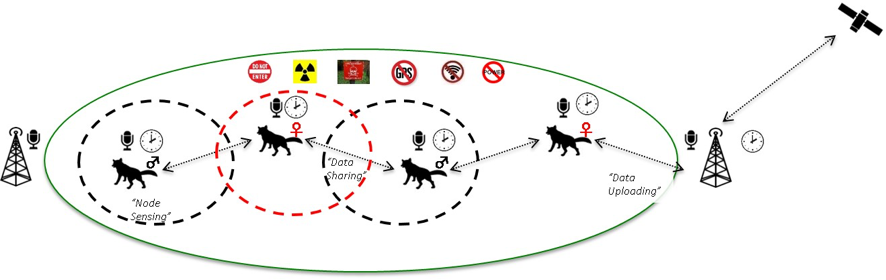

その具体的なイメージを、下の図を使いながら説明してくれた。

「野生動物にはなわばりがありますが(下図の破線で囲んだ楕円の部分)、繁殖のため、オスとメスのなわばりは重なり合います(破線の楕円どうしが重なり合う部分)。このとき、オスとメスが接触したことをセンサで感知して、そのときだけデータを送る通信ネットワークの構築を目指しています。これにより、広範なエリア(緑の実線で囲んだ楕円)を、両端に接地した受信機だけでカバーできるようになります」

動物が媒体となってデータを運ぶネットワークとは、先に触れたジョーク規格の「RFC1149 鳥類キャリアによるIPデータグラム伝送規格」を彷彿とさせる。小林准教授は、ほかに類のないきわめてユニークなネットワークを、実現しようと取り組んでいる。

野生動物のなわばり特性を利用した通信ネットワーク構築イメージ。電力や通信インフラが脆弱な地域でも、動物たちの行動特性を踏まえてセンサを装着させれば、データを効率よく取得することができる。(画像提供:小林博樹准教授)

では、動物どうしの接触はどのようにして検出するのだろうか。

「GPS(全地球測位システム)を使えれば、動物どうしの『すれ違い』を検出することはできますが、木々の多い自然環境下では、GPS衛星との通信は円滑にはいきません。そもそも、野生動物がGPSのアンテナを上に向けてくれるとも限りません」

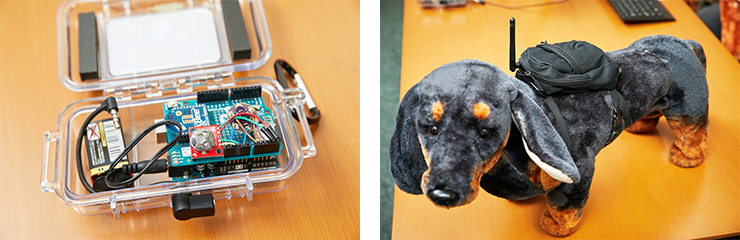

小林准教授が開発している「野生動物装着センサ」に搭載するのは、「加速度センサ」だ。

「動物どうしが遭遇すると、動きに変化が出ます。人間どうしが曲がり角でぶつかりそうになると、思わず立ち止まるのと似たようなものです。その動きの変化を加速度センサで感知します。GPSを使った『すれ違い』通信よりも電力消費を圧倒的に抑えられるのも、加速度センサを使う利点です。加速度センサだけを常に動かしておいて、動きの変化を感知したときだけ通信をONにしてデータを送れば、GPSを常に動かし続けているのと比べると、消費電力を90%以上減らすことができます」

装着するセンサは、長く使い続けられることと、野生動物に過度な負担をかけないよう、動物の体重の2%以内に収めることの両方が求められている。後者の要請は、野生動物のウェアラブルセンサの研究者たちが経験上定めた制限だ(国外では5%まで許容されることもある)

これはある意味で二律背反の要求だ。バッテリーを多く搭載すれば、それだけセンサの利用時間は長くなるが、その分、機器の重さが増えてしまう。機器全体の重量を減らすためには、機器に搭載する機能を必要最小限にとどめるのに加え、少ないバッテリーで長時間の利用ができるよう、消費電力も徹底して抑制しなければならない。

開発中の「野生動物装着センサ」。動物の背中に着せるようにして装着させる。

このネットワークにおいて、ひとつネックになるのが、正確な時間と位置の情報をいかにして取得するかだ。バイオロギングの研究では、動物の行動データに加えて、時間や位置の情報が必要だ。機器にGPSを搭載しないとなると、どのようにして位置情報を取得するのだろうか(時間についても同様に、重量や消費電力を抑えるため、開発中の機器には正確な時計を搭載していない)。

小林准教授が、時計やGPSに代わる時間・位置情報として注目しているのが、「人がいない地域だからこそ感知できる情報」だ。

「都市部を離れると、環境中に、都市では気づかないさまざまな情報があります。たとえば、飛行機の音が挙げられます。飛行機がどこを飛んでいるかの情報は、リアルタイムにインターネット上で公開されています。飛行音を手がかりに、飛行情報と突き合わせることで、時間や位置の情報を得ることができます。また、島嶼部であれば、船舶の航行音も、時間と位置を得られる情報として利用することができます。それらを使って正確な時間や位置を特定する研究も進めています」

小林准教授が研究を進めるネットワークは、バイオロギング以外にもいくつかの応用例が検討されている。そのひとつが、ネズミによる地雷探知だ。

ネズミは、人間よりも優れた嗅覚を持ち、土の中に埋められた地雷の火薬の匂いを嗅ぎ分けることができる。そして、人間よりもはるかに体重が軽いため、地雷の上に乗っても起爆装置が作動しない。そのため、すでにベルギーのNGO(非政府組織

「APOPO」(本拠地はアフリカ・タンザニア)が、地雷を探知するネズミを「HeroRAT」と名付け、アフリカや東南アジア各国で地雷撤去の活動に取り組んでいる。

「APOPOのHeroRATは、首輪とリードを付け、人間がリードを引きながら地雷探知をしています。この方法だと、地雷検知ができるのは、リードの届く範囲に限られますが、センサを装着させて正確な位置情報を取得できるようになれば、リードが届かないところの地雷も検知できるようになります」

もうひとつの応用例として小林准教授が挙げたのが、航空管制システムの空白地帯を補完するシステムだ。

「あまり知られていないことですが、航空管制システムには、あちこちに空白地帯があります。飛行機の機体がときおり消息不明になるのは、そうした空白地帯で何かが起きたからです。空白地帯が生まれやすいのは、人がほとんど住んでいない深い森が続き、電力・通信・道路などのインフラが脆弱な地域です。そこには、人は少ない代わりに多くの野生動物が住んでいます。そうした動物たちにセンサを取り付ければ、航空管制システムの空白地帯を埋める役割を果たせるはずです」

動物の話になると、表情がほころぶ。動物への強い思いが、研究のモチベーションになっているのだろう。

小林准教授が研究を通じて最終的に目指しているのは、人間と動物が共存できる社会をつくることだ。とくに、人間の都合で「害獣」と呼ばれて人間から疎まれている動物たちの見方を変えたいと強く願っている。

「そうした『害獣』と呼ばれる動物たちに、情報通信技術によって人間社会における役割や価値を付与し、人間の経済社会のなかで、人間から不当な扱いを受けることがないようにしたい。地雷探知ネズミや航空管制補完システムがそのきっかけになればと思っています」と語る。

APOPOのHeroRATのように、ネガティブなイメージで捉えられがちなネズミにポジティブなイメージを付与するのは分かりやすいが、後者については少し補足が必要だろう。野生動物生息地域と人間が暮らす地域の境界付近では、作物を荒らす動物が主に「害獣」として駆除の対象となっている。彼らに、「航空管制システムの補完」という人間社会における役割を付与することで、彼らと人間の関係性に変化をもたらしたい。そういう願いだ。

情報通信技術は人間の暮らしや経済活動を激変させたが、人と自然、動物との関わり方も、情報通信技術によって大きく変わるのかもしれない。小林准教授は、そのための研究に取り組んでいる。

【取材・文:萱原正嗣 / 撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png