保谷教授は、A3サイズの紙に印刷された何枚もの白黒写真を見せてくれた(右の写真参照)。

「これらは、明治初期の1869(明治2)年に来日したオーストリアの写真家2人が撮影・収集した写真です。オリジナルの史料は、縦16.3cm、横21.6cmのガラス原板ネガです。それを8,000万画素の高精細デジタルカメラで撮影し、反転加工のうえ、コンピュータ画面上で自由に拡大できるようにしました。その結果、写真に写り込んでいた細部から、さまざまなことが見えてきました」

当時の写真法は「コロジオン湿板写真」と呼ばれ、ガラス板に感光剤(硝酸銀溶液)を塗り、それが乾く前に像をガラスに写しとる。「コロジオン」とは、感光剤をガラス板に定着させるため、ガラス板に塗布する化学物質の名前だ。

当時はこのガラス原板ネガから、同じサイズの写真をプリントするのが技術的な限界だったが、原板にはより精密な情報が記録されている。それを高精細なデジタルカメラで撮影することで、写真画像を大きく引き伸ばすことを可能にした。これは、ドイツ・ボン大学のペーター・パンツァー名誉教授らとの共同研究による古写真研究プロジェクトの研究成果だ。

「日本にやってきたオーストリアの写真家の名は、ヴィルヘルム・ブルガー(1844 – 1920)とその弟子ミヒャエル・モーザー(1853 – 1912)です。2人はオーストリア・ハンガリー帝国の使節団に随行して来日しました。弟子のモーザーはその後も滞在し、当時の横浜で発行されていた英字新聞「The Far East」のカメラマンもつとめています。2人が東京、横浜、箱根などで撮影していた写真のガラス原板を、パンツァー教授がオーストリアで発見され、私たちと共同で研究することになりました」

保谷教授は、一枚の写真を取り出した(左の写真の右半分参照)。

「これは、江戸城赤坂門を入ったところ、今の衆議院議長公邸・参議院議長公邸辺りの写真です。ここにはかつて、出雲・松江藩の上屋敷がありました。坂の下に見える四角い枡状のものは、おそらく、江戸に張り巡らされていた上水道の枡です。この枡にいったん水を溜め、そこから屋敷内に水を引き込んでいます。江戸の上水道の図面も残されていますが、写真を見れば、それが実際にどのようなものだったか一目瞭然です」

続けて、写真の別の場所を指し示す。

「坂の下にあるのは茶店です。その周辺にいる男たちは、おそらく『立ちん棒』と呼ばれた人たちでしょう。坂を登る人の荷物を押して駄賃をもらう人たちです。もしくは、近くに人力車も写っているので、その車夫かもしれません。文字資料からそういう人たちの存在は明らかにされていますが、こうやって人の顔が見えると、一気にリアリティが増します。『見る』ことによる迫力、説得力は圧倒的です」

ほかにも、両国橋を撮影した写真(左上の写真の左半分参照)には、向こう岸に長い瓦屋根と漆喰壁の建物が写り込んでいる。幕府の米蔵だ。ここに年貢米が収められ、旗本・御家人の扶持(米で与えられる給与のこと)に宛てられたのだ。建物の様子が分かる貴重な史料だという。

「原寸大の写真プリントではそこまで細部の情報は分かりません。ガラス原板に膨大な情報量が記録されていたからこそ、そのアップで、細部の詳細な情報を知ることができます」

また、横浜駅南方の野毛山から、開業直前の横浜駅を撮影した写真(左の写真参照)には、これまで錦絵にしか描かれていない新発見の鉄道車両が写り込んでいた。鉄道愛好者の団体「鉄道友の会」が「会報に掲載したい」と連絡してきたのを受け、保谷教授から友の会との共同研究を持ちかけた。その結果、知られざる鉄道史の一端が明らかにされた。

これらの古写真(写真史料)研究は、いずれも画像史料解析センターの古写真研究プロジェクトによるものだ。写真史・写真技術の専門家を交えたチーム構成は、史料編纂所ならではのものである。

2017年秋以降も、プロジェクトチームの研究成果が相次いで上梓される。11月には、スイス西部のヌーシャテル市に所蔵されていた写真コレクションの調査結果が、『JAPAN IN EARLY PHOTOGRAPHS』(ARNOLDSCHE Art Publishers)として英文で出版予定だ。収録されるのは、幕末の日本にスイスの全権公使としてやってきたエメ・アンベール(。編者は、古写真研究プロジェクトのメンバー・谷昭佳(たに・あきよし)技術専門職員である。また、同プロジェクトは上記のブルガーとモーザーの写真史料集の出版準備も進めており、2018年1月に刊行される予定だ。

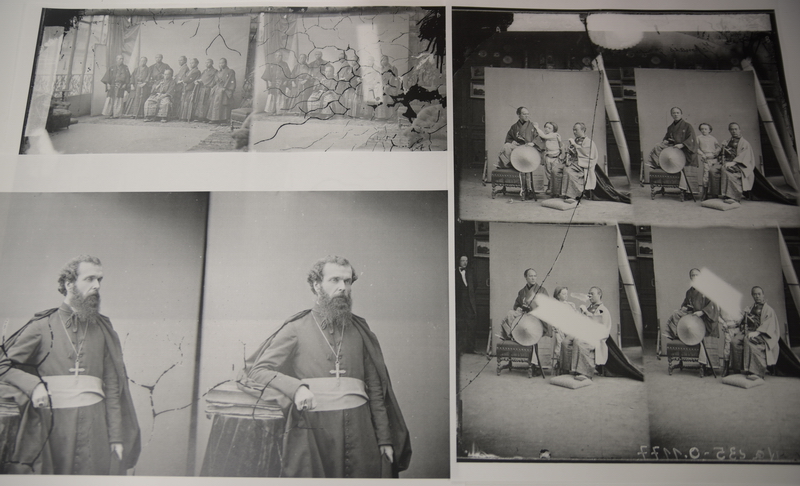

フランス・サンシール写真アーカイブスから見つかった、ナダール撮影の古写真の一部。ブルガーとモーザーのコレクション同様、ガラス原板ネガを高精細デジタルカメラで撮影し、反転加工して大きく引き伸ばした。左下がプティジャン司教の肖像写真。左上・右半分は幕府の遣欧使節の写真など。(画像は保谷教授提供)

古写真研究プロジェクトでは、ほかにもさまざまな古写真を史料として収集・解析している。フランス・パリ西方20㎞ほどにある「サンシール写真アーカイブス」からも大量のガラス原板ネガが見つかり、そのなかに日本に関係するものが含まれていた(右の写真参照)。撮影者は、19世紀半ばから20世紀初頭にかけて活躍した著名な写真家ナダール(1820 – 1910)だ。

「それらの写真のなかに、1865年に長崎の大浦天主堂で『隠れキリシタン』を発見したフランスのプティジャン司教(1865年当時は神父)の肖像写真があります。これまで見つかっている写真は、撮影者や撮影年月日がよく分からないものが多いのですが、この写真はナダールの写真館の撮影台帳も一緒に残っています。出所が明確でいつ撮影されたかもはっきりしている。とても貴重な史料です」

このプティジャン司教の写真は、1868年3月にパリで撮影されたものだ。このときプティジャンは、日本ではじまったキリシタン弾圧への対処を訴えるために一時帰国し、ローマ法王や皇帝ナポレオン3世へ拝謁していたのである。

(写真左)江川文庫収蔵の写真をまとめた写真集『日本近代化へのまなざし 韮山代官江川家コレクション』(江川文庫編・吉川弘文館)。保谷教授らが編集にあたった。(写真右)同書に収録されている、ジョン万次郎撮影の肖像写真。(右の画像は保谷教授提供)

写真の技術は、幕末期に欧米列強から日本にもたらされた。そのため最初期の撮影者は外国人だが、時代が進むとともに、次第に日本人も写真を撮影するようになっていく。

なかでも日本人の手による写真が数多く残るのが、伊豆韮山の「江川文庫」に収蔵された幕末から明治期にかけての古写真だ。「江川文庫」とは、伊豆韮山で江戸時代を通じて幕府代官を務めた江川太郎左衛門のコレクションであり、写真だけでなく古文書や書籍、絵画、工芸品などが含まれている。

「そのなかに、ジョン万次郎(中浜万次郎:1827 – 1898)が撮影した写真も含まれています(上の写真の右半分参照)。これは、写真技術の解析や史料的裏付けから、チームの谷昭佳さんが明らかにした成果です」と保谷教授。教授が代表をつとめる史料編纂所の古写真研究プロジェクトは、2006年から「江川文庫」と連携してこの古写真コレクションの調査に取り組んできた。

「初めて米国本土の土を踏んだ日本人」として知られるジョン万次郎は、土佐(現・高知県)の農漁村で生まれ育った。14歳のときに漁で遭難、米国の捕鯨船に救助されて船長の養子になり、米国で学校に通い英語・数学・測量・航海術・造船技術などを学んだ。1850年の帰国後、土佐藩の士分に取り立てられ、藩校で後藤象二郎や岩崎弥太郎らを教えていたが、1853年には幕府に招聘され、江川家第36代当主の太郎左衛門英龍(坦庵とも。1801 – 1855)の配下となった。幕府は同年のペリー来航により、米国の情報を必要としていた。1860年には、日米修好通商条約の批准書交換のため、幕府が派遣した遣米使節団の一員となり、そのとき再び訪ねた米国の地で写真機を手に入れた。帰国後、万次郎は江川家の江戸屋敷で多くの写真を撮った。

なお、万次郎が仕えた英龍は、2015年に世界遺産に登録された「韮山反射炉」の築造者としても知られる。黒船来航により鉄砲や大砲をつくる必要に迫られた幕府は、英龍に鉄の精製施設である「反射炉」の6築造を命じたのだ。「韮山反射炉」は日本に現存する唯一の実用反射炉である。

江川家第38代当主英武も、「江川文庫」に残る写真の撮影者の一人だ。英武は1871(明治4)年に岩倉使節団の一行として米国に留学、その後も多くの写真を撮影している。

「古写真研究の醍醐味は、写真の迫力と説得力にある」と保谷教授。だが、写真から得られる情報を歴史研究に活かしていくには、まだまだ課題も多いのだという。

「江川文庫」に残る古写真の研究成果は、2016年3月に刊行された写真集にまとめられている。書籍の名は『日本近代化へのまなざし 韮山代官江川家コレクション』(江川文庫編・吉川弘文館)。写真集には、ジョン万次郎や英武が撮影した写真のほか、明治期の人物や日本の風景、江川家の人々や伊豆韮山の風景、世界遺産となった韮山反射炉など、数々の貴重な写真が収録されている。古写真研究プロジェクトが中心となって編集にあたった。

「ほかにも、佐賀の鍋島家をはじめとする旧大名家や、徳川宗家などが所蔵する古写真を調査させていただき、その解析にも取り組もうとしています」と保谷教授。

史料編纂所では、1997年に画像史料解析センターを設立、古代から中世、近世にかけての絵巻物や絵図・ 地図、古写真の画像を収集・解析する作業に力を入れている。なお、保谷教授自身は幕末・維新期の軍事・外交史が専門の研究者だ。幕末・維新期の写真史料の収集・解析は、教授自身の研究テーマとも大きく関 わる。文字史料と画像史料を突き合わせ、史実に迫っていく。

画像史料の収集・解析と並ぶ保谷教授の研究のもうひとつの柱、それが日本に関する海外史料の収集・解析だ。「幕末から明治にかけての開国期、日本は外からどう見えていたのか。国内にある日本語で書かれた史料と、欧米各国の文書館に収蔵されている外国語で書かれた日本に関する史料とを突き合わせることで、日本一国史ではなく、『世界史のなかの日本』を浮かび上がらせたい」

このように、国内の日本語史料とともに、諸外国のアーカイブスに収蔵された外国語史料を調査・収集して分析する「マルチアーカイヴァル」、「マルチリンガル」な研究手法は、現代の歴史学ではごく常識的な 手法になっているのだという。

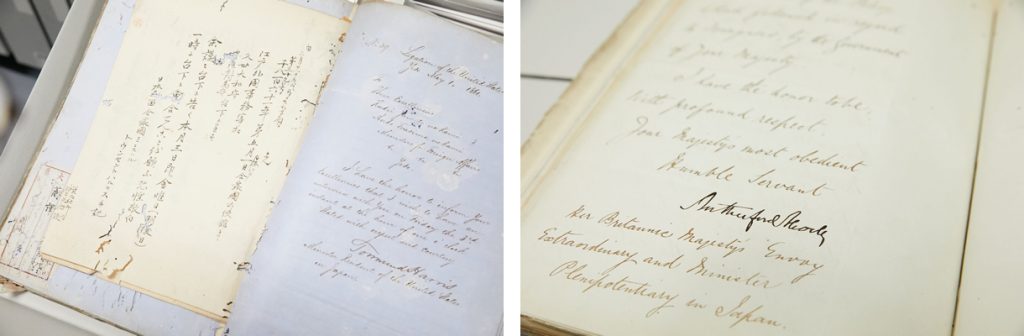

(写真左)幕末期の米国公使タウンゼント・ハリスから老中へ宛てた1861年5月1日の書翰(しょかん)原文とその訳文。東京大学史料編纂所所蔵「外務省引継書類」より。(写真右)英国公使オールコックの署名入り書翰(しょかん)原本。東京大学史料編纂所所蔵「外務省引継書類」より。

史料編纂所の歴史は、今から200年以上前、1793(寛政5)年まで遡る(詳細は研究所紹介参照)。その長い歴史のなかで、100年以上も前から海外史料の収集・解析に取り組んできた。「1888年、帝国大学(現・東京大学)のドイツ人歴史学教師リースが、オランダにある日本関係史料の調査を提言したことから、海外での史料調査がはじまります」

この事業は、現在史料編纂所の海外史料室などに受け継がれ、保谷教授の所属する「維新史料室」も、19世紀史料を中心に海外史料の調査・収集に取り組んでいる。維新史料室は計6名のメンバーからなり、国内政治と国際外交の両面から幕末期の史料編纂を進めている。

編纂所内に収蔵されている「幕末外国関係文書」。2017年現在、第54巻目を編纂中だ。(画像は保谷教授提供)

「維新史料室の直接的な前身は、明治期と戦後に編纂所が国から受け継いだ2つの編纂事業にあります。ひとつは1906(明治39)年に外務省から引き継いだ幕末外交史料集の編纂事業、もうひとつは1949(昭和24)年に文部省(現・文部科学省)から引き継いだ維新史料編纂事業です。維新史料編纂事業においても、戦前の1930年代から海外史料の収集・解析に力を入れて取り組んでいました」と保谷教授。

前者の成果は、ペリー来航以来の幕末外交について内外の史料を取りまとめた『大日本古文書・幕末外国関係文書』という史料集として、連綿と刊行され続けている。現在54巻目を編纂中で、そのための史料の収集・解析も、保谷教授ら維新史料室のチームが担う重要なミッションだ。後者についても、維新史料室の別チームが、同事業を継承した形で『大日本維新史料・類纂の部・井伊家史料』の編纂に取り組んでいる。これは、幕末の大老・井伊直弼の史料群だ。

(写真左)1864年にヨーロッパへ派遣された幕府使節従者の航海記、東京大学史料編纂所所蔵「維新史料引継本」より。(写真右)維新史料編纂事業で収集された「維新史料引継本」2万点をはじめ、幕府外国奉行所の史料群である「外務省引継書類」3000点、明治初期の太政官史料である「復古記原史料」3万点など、史料編纂所には幕末維新関係の貴重な史料群が収蔵されている。

保谷教授が中心となって編集した3冊の史料目録。左の赤い表紙が「中国第一歴史档案館所蔵中日関係史料整理目録」、右が「ロシア国立海軍文書館所蔵日本関係史料解説目録」、「ロシア国立歴史文書館所蔵日本関係史料解説目録」の2冊。

保谷教授らは海外史料の調査対象国を広げる活動にも力を入れ、1999年、ロシアを含む東アジアに所在する日本関係史料の調査事業を立ち上げた。従来は欧米の日本関係史料が中心だったが、東アジア各国の史料も調査することで、日本のより立体的な捉え直しが可能になると期待される。

「これまでに大型の科学研究費などを得て、ロシアと中国で計3冊の史料目録を刊行しました。デジタル画像で収集した史料は編纂所内のサーバに保存され、公開が進んでいます。世界中から収集したマイクロフィルムは150万コマ、それらをデジタルアーカイヴ化し、9つの研究チームを組織して、世界中で補充調査を実施しています。2018年度までには、累計200万コマのデジタルアーカイヴズになりそうです。収集先は、20ヶ国70機関以上になる見込みです」

最近では、19世紀末まで独立国だったハワイ王国(現・米国ハワイ州)の対日外交関係史料を調査し、ハワイ州立文書館で撮影したデータ約7,000コマが、新聞報道で注目を集めた(2017年7月)。

最後に、保谷教授が海外で収集した史料を素材にした研究成果のひとつを紹介しておきたい。幕末の1863~64(文久3~元治元)年にかけて、長州藩と英仏蘭米が武力衝突した「下関戦争」に関する研究だ(以下の年月はすべて旧暦)。

1863年5月、長州藩は、下関と門司を隔てる関門海峡から、同海峡を航行していた米・仏・蘭の艦船に砲撃を加えた。それに対して米・仏艦隊は翌6月、同海峡に停泊していた長州軍艦を砲撃し、砲台を破壊した。しかし、長州藩は砲台を修復して、その後も海峡封鎖を継続する。1864年7月、英国は前年砲撃を受けた仏・蘭・米の3国に呼びかけ、4ヶ国で下関を襲撃し、砲台を占拠した。

この1864年の砲撃は、前年の長州藩の砲撃に対する報復措置と解されることが多かったが、保谷教授は各国の史料を読み解き、列強が攻撃をしかけた真意は、幕府や朝廷に対する軍事圧力であったことを明らかにした。

「1858年に欧米列強との通商条約が調印され、翌年に横浜が開港すると、日本人と外国人が接触する機会が増えました。その結果、1862年8月には薩摩藩士が英国商人を斬殺する『生麦事件』が起こるなど、外国人襲撃事件が相次ぎ、外国人の安全確保という条約上の義務を守らない幕府に対する欧米列強の不信感が強まっていました。また、1863年に入ると、徳川14代将軍家茂が朝廷に対して攘夷を約束し、幕府はそれに従う形で、各国公使に『横浜鎖港』交渉の開始を通達します。それを受けた列強側は、これは条約を一方的に破棄するものであると猛反発、幕府との緊張関係が一気に高まります。こうした背景もあり、英本国では1862年ごろから、江戸湾や瀬戸内海などの海上封鎖策の検討を始めていました。1864年初めには、事態の緊迫化を受け、対日戦争のシミュレーションも作成しています」

ただ、このときのシミュレーションは、あくまで日本から攻撃されたときのことを想定してのものであったとのこと。「英国から先制攻撃を仕掛ける狙いはありませんでしたが、日本と戦争が起こるという危機感を、英国はたしかに持っていました」と保谷教授は語る。

ただ、このときのシミュレーションは、あくまで日本から攻撃されたときのことを想定してのものであったとのこと。「英国から先制攻撃を仕掛ける狙いはありませんでしたが、日本と戦争が起こるという危機感を、英国はたしかに持っていました」と保谷教授は語る。

にもかかわらず、長州から砲撃を受けたわけではない英国が先に攻撃を仕掛けたのは、日本に駐在していたオールコック公使の判断によるものだった。

「幕府に『横浜鎖港』要求を撤回させるには武力行使が必要とオールコックが判断しました。長州の砲撃を口実にして列強の武力を見せつけ、幕府や朝廷に圧力をかけようとしたのです。オールコックは、瀬戸内海や兵庫・大阪の掌握も視野に入れていました。長州藩の降伏後には、艦隊の一部は示威行動として瀬戸内海や大阪湾を航行します。その結果、幕府はその年のうちに『横浜鎖港』要求を撤回、天皇から条約勅許を得ることを列強に約束します。一方、英本国は日本との全面戦争に発展することを懸念し、オールコックの独断を批判して一旦は本国に召還します。一件が大きな戦争に発展しなかったのは結果論です。幕府は徹底して戦争を回避しようとしましたが、攘夷派の諸藩が列強を刺激する可能性もありえましたからね」

この一連の研究は、保谷教授が1995~96年にかけて仏・英・米で史料調査をおこなった際、現地で収集した史料がきっかけとなって進展した。かねてより各国アーカイブスから提供されていたマイクロフィルムによる複写史料も参照し、保谷教授は列強の真意に迫った。その成果は、2010年1月刊行された教授の著書『幕末日本と対外戦争の危機-下関戦争の舞台裏』(吉川弘文館)に記されている。

歴史の実像は、史料の丹念な解析によって明らかにされていく。そのために、保谷教授は史料と向き合い続けている。

【取材・文:萱原正嗣 / 撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png