一年を通して強い光が降り注ぐ南国、沖縄。亜熱帯の島に自生する植物たちは、熱や紫外線、塩害などの自然環境がもたらす強いストレスに適応して生き伸びてきた。長い年月をかけて培われた植物のストレス防御機構は、人間の暮らしにも活用できるはずだ。実際、かつて長寿県として知られた沖縄の人たちは、植物の効用を経験的に把握し活用してきた。歴史に裏付けられた生活の知恵の科学的解明、これが琉球大学熱帯生物圏研究センター応用生命情報学部門の屋宏典教授のミッションである。

食に関する沖縄の伝承と真相

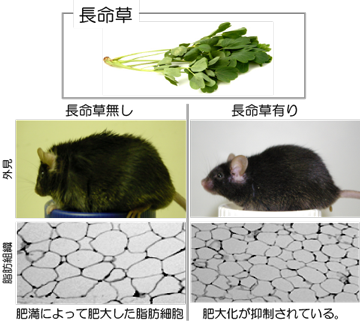

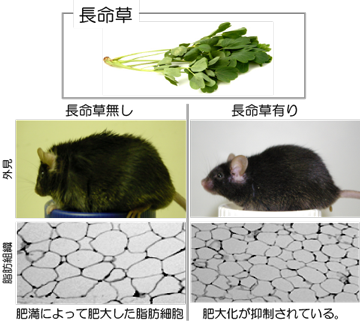

長命草を与えたネズミと長命草を与えなかったネズミでは、明らかに肥満度が異なる。

「残念ながら、現在の沖縄県はもはや長寿県とはいえません。肥満者の割合が全国平均よりも高く、都道府県別の平均寿命でも男性は下位グループです。状況が悪化した原因は、食生活の変化に求められます」と、屋教授は現状の問題点から話を切り出した。

かつての沖縄では、長生きする人がたしかに多かった。戦前の沖縄の食事には、生活習慣病を防ぐのに必要な要素が数多く含まれていた。これが長寿につながっている。繊維質の豊かな芋を主食とし、茹でて脂分を落とした豚肉に加えて野菜や海藻、魚などをたくさん食べる。実にヘルシーな食生活である。

ところが、戦後アメリカの占領下となり、1960年代にはハムやベーコンなどの肉加工品が大量に出回り始め、ファストフードの店が多数できた。この時期を境に沖縄の人たちの食事は、高カロリー・高脂肪へと変質していった。

食生活がアメリカナイズされる前、長寿を誇ったかつての沖縄で、よく食べられていた野菜の一つが長命草(ボタンボウフウ)である。「この植物には肥満を抑制する効果がある」と、古くから人々の間で言い伝えられてきた。ただし、抗肥満効果を持つ成分の存在が科学的に実証されたわけではない。そこで屋教授らのグループが、その解明に取り組んだ。 動物実験によって抗肥満効果を検証し、効果が実証されれば抗肥満効果を持つ成分を特定し、その成分の機序解明までを目指すロングスパンの研究である。

「2006年に開始した実験では、まずマウスに長命草を与えて、抗肥満効果の検証に取り組みました。肥満食を与えて太らせたマウスのうち、長命草を与えたグループと与えなかったグループを比較すると明らかに違いがある。餌の全量に対して5%程度の長命草を入れたグループで、体重の減少など有意な差が見られたのです」

長命草、その薬効成分の核心に迫る

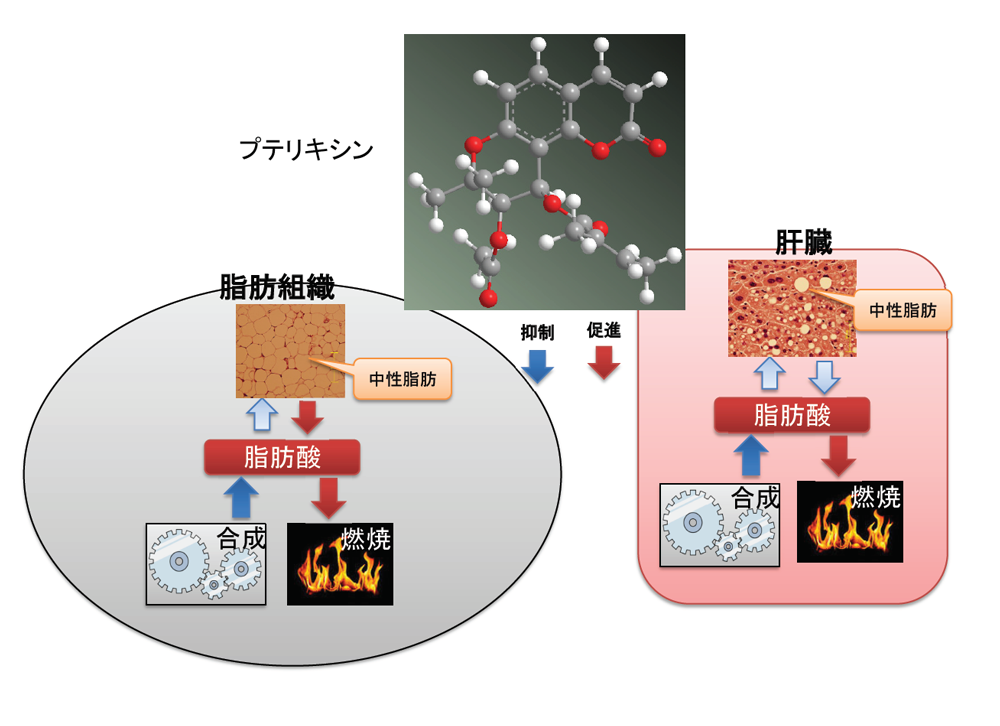

NMR法により特定されたプテリキシンの分子構造。この物質は、中性脂肪の合成を抑制すると同時に、脂肪の燃焼を促進する。

長命草には、たしかに抗肥満効果のあることが明らかになった。では、どの成分が、どのようなメカニズムで肥満を抑えるのか。成分と機序の解明を目指す研究の第二ステップには、7年もの時間を要した。

最初の課題は、長命草に含まれる成分の解析である。長命草には、いくつもの化学成分が含まれている。ガスクロマトグラフ(気化しやすい化合物の同定や定量に用いられる機器)を使って目的物質だけを分離し、精製して純度を高める。精製した高純度の物質を脂肪細胞に注入し、細胞中の中性脂肪の推移を測定する。この地道な作業を粘り強く繰り返し、抗肥満効果を持つ成分を絞り込んでいく。

「最終的に特定されたのが、植物界に広く分布する『クマリン化合物』と呼ばれる抗酸化機能を持つ香り成分の一種『プテリキシン』です。プテリキシンは、脂肪細胞や肝臓細胞における中性脂肪の合成を抑制する一方で、筋肉細胞においては脂肪の燃焼を促進し、体脂肪の蓄積を抑えることが明らかになりました」

屋教授の研究からは、長命草が同じく抗肥満効果を持つ「クロロゲン酸」も含むこと、ただしプテリキシンの方が抗肥満効果の強いことも明らかになった。さらに、教授らのグループは、興味深い研究成果を発表している。長命草は、鹿児島県南部から南西諸島(九州南端から台湾北東にかけて広がる島嶼群)にかけて分布することが知られているが、含まれる抗肥満成分の量に明らかな地域差があるのだ。

「プテリキシンが含まれる濃度は、南に生息するものほど高くなります。南西諸島を調査した限りでは、南西諸島の中ほどの奄美群島を境にプテリキシン濃度が急激に高くなることがわかりました。反対に、南西諸島北部に位置する屋久島や種子島の長命草には、プテリキシンではなく、排尿機能の改善作用を持つ『イソサミジン』が多く含まれていることを突き止めました」

同じ長命草と名付けられていても、含有成分に違いが出るのはなぜなのだろうか。

「おそらくは進化の過程で、生育環境に適応するように遺伝子が変性したものと考えられますが、その解明は今後の課題です」と、屋教授は語る。教授らの長命草に関する研究結果は、

2014年

2月、オランダ・

Elsevier社が出版する国際学術誌『ニュートリション』オンライン版に掲載された。

植物をストレスから守るメカニズム

塩分濃度の異なる水に浸けてマングローブを育成し、濃度の違いによる生育状況の違いを観察する。

熱帯や亜熱帯地域に生育する植物は、強烈な光や高温に絶えずさらされている。だが、いくら外部環境が過酷だからといって、植物が異なる環境に自力で移動することはできない。その代わり植物には、厳しい環境に適応して生きていくためのメカニズムが備わっている。

たとえば淡水と海水が混じり合う汽水域に育つマングローブは、常に変動する塩分濃度に対応して生きている。屋教授は、そのメカニズムの解明にも取り組んでいる。

「植物の環境適応機構にはさまざまな要素が考えられますが、私は細胞膜を構成している脂質に注目しています。常時塩水にさらされているマングローブで、塩分濃度の変化が細胞膜に与えるダメージを抑えているのは、おそらくこの脂質です。細胞膜は、親水部と疎水部を持つリン脂質の二重構造をしています。この脂質が、塩分透過を抑えるバリアのような役割を果たしている。こんな仮説を立てて、その検証に取り組みました」

植物の細胞膜には、「植物ステロール」や「テルペノイド」と呼ばれる脂質が含まれている。なかでも屋教授らが注目したのはテルペノイドである。

塩分濃度を変えた複数の環境でマングローブの育成実験を行った結果、塩分濃度が高くなるほど根に含まれるテルペノイドが増えていた。次に、テルペノイドが増加したマングローブを真水に戻すと、テルペノイドが減って元に戻る。細胞膜では、テルペノイドの量を可逆的に調節する機能が働いていることが明らかになった。

「さらに実験を続ける中で、妙な現象が起こりました。モデル生物である酵母細胞を使って、細胞内でテルペノイドを合成した場合と、細胞膜内でテルペノイドを合成した場合を比較する実験です。その結果、テルペノイドそのものは同じように発現するものの、細胞内で発現させた場合の酵母細胞は塩分に弱く、細胞膜内で発現させた場合は塩分への耐性が出ました。この結果を、どのように解釈すべきか。どうやら細胞膜が極性を持つようです。すなわち内側の細胞から細胞膜にテルペノイドが入ってくると、塩分耐性が弱まる。なぜ、そのような現象が起こるのかは、まだ解明できていません」

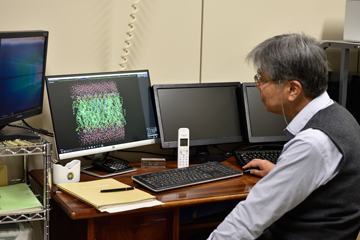

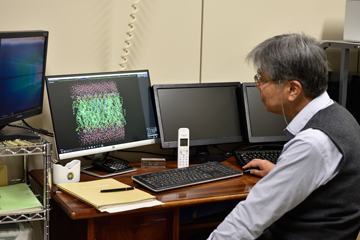

シミュレーションソフト『AMBER』を使った解析の進捗状況を解説する屋教授。

この実験結果を受けて屋教授は今、膜内でのテルペノイドの流動状況を解明するため、生体分子の動きをコンピュータシミュレーションにより計算するソフト「

AMBER(

Assisted Model Building with Energy Refinement:分子動力学ソフト)』を使った解析に取り組んでいる。

「解析では非常に多くのパラメータを設定した計算を行うため、簡単に答えが出るとは考えていません。細胞膜のモデルをつくるだけでも、かなりな時間が必要です。ただ、現場で時間をじっくりかけて実験をやれる立場ではなくなってきたので、今後は理論面から研究に取り組んでいくつもりです。

1年後をめどに成果を出したいと考えています」

熱帯樹木の動きを変える、気温の壁

熱帯生物圏研究センターには、海外からの研究生が多く学ぶ。

熱帯の樹木は、日々照りつける強い日差しと高温にどうやって耐えているのだろうか。そのカギとなる物質を、屋教授らのグループは発見した。「イソプレン」と呼ばれるガスである。高温状態を放置すると葉に含まれる葉緑体の膜構造が壊れ、植物の成長に障害が起こる。そこで高温になると、樹木はイソプレンを放出して温度を下げることで、膜構造が壊れないよう調節しているのだ。

「夏の1日におけるイソプレン放出量の変化をリアルタイムで計測してみました。すると驚くべきことに、光が強くなると、その約2分後にはイソプレンを放出し始めます。逆に雲がかかって日光が遮られると、イソプレンの放出も直ちに止まる。実に迅速な反応ぶりです。外見上は何も変化していないにも関わらず、熱帯樹木は環境の変化に懸命に適応しているのだと感動しました」

イソプレン放出量に関しては、葉の温度と放出速度を関係づけて解く『

G93モデル』と呼ばれる放出予測式が知られている。これによれば一般的には、葉の温度が

30℃から

40℃に高まると、イソプレン放出量は

2倍になるとされる。

ところが、このモデルに対して疑問を感じた屋教授は、イソプレン放出量の調節機構について研究を進めた。実験観察が行われたのは、沖縄では比較的温度変化の激しい冬。その結果、意外な事実が明らかになった。

イソプレン放出量は、『

G93モデル』が示すような、単純な温度変化によるものではない可能性が出てきたのだ。ポイントは一日の時間平均の積算温度(温度✕

24時間)にあり、屋教授の観察結果によれば、その臨界値は約

300℃となる。つまり一日の積算温度が

300℃以下の場合、その翌日はイソプレン放出が止まる。逆に

300℃を超えると翌日からイソプレン放出が再開される。時間当りの平均気温に換算すれば、

300÷

24=

12となり、気温

12度が一つの目安となる。

屋教授らのグループが発見した温度に依存する調節機能は、植物の温度適応機構の解明につながるモデルとして期待されている。

島興しを産学連携で進める、そのための課題

話に興が乗ってくると、少しでも相手に理解できるようにと、身振り手振りが大きくなる。

屋教授は、研究者であると同時に、琉球大学において産官学連携担当の副学長も務めている。同大学の地域連携推進機構産官学連携部門は、地域ニーズの把握とこれに基づくイノベーション創出のための仕組みづくり、地域ニーズに対応した人材輩出の拠点となる事業創生を目標に活動している。

屋教授が所属する熱帯生物圏研究センターは、奄美大島(鹿児島県)の企業と共同研究に取り組み『向春草®(シマアザミ)』に関する国際特許を取得した。特許名称は「脂肪蓄積抑制剤、医薬品、脂肪肝の予防剤又は治療剤及び飲食品並びに脂肪蓄積抑制剤の製造方法」である。

「熱帯生物圏研究センターで研究を進めた結果、向春草®には、複数の生理活性機能があることが判明しました。代表的なところは、脂肪酸合成酵素遺伝子の発現抑制機能、血中の脂肪酸濃度を低下させる機能、非アルコール性肝障害の原因となる肝臓への脂肪蓄積を抑制する機能です。また、抗酸化力のあるポリフェノールと必須脂肪酸のα

–リノレン酸も多く含まれています。共同研究に取り組んだ企業は、

2016年から向春草®の原料供給と一般向け商品としての市販も開始しました」

商品化に際しては、いくつかの課題をクリアしなければならなかった。最大の課題となったのが、生産体制の確立である。野生のシマアザミを採取して生産するようでは、品質にばらつきが出るため、品質を安定させるには農家による栽培が必要となる。他にも生産体制の整備や販路開拓など市販にこぎつけるまでには、いくつものハードルを越える必要があった。

ようやく体制が整った今、奄美の『スーパーベジタブル向春草®』は、インターネット通販などで購入できるようになっている。

農業を志し、生化学に魅せられる

気さくな屋教授が研究室に顔を出すと、研究員から相次いで声がかかり、研究に関する相談が始まる。

屋教授は、奄美群島に属する徳之島(鹿児島県)の出身である。「本当に小さな島で、人口は約2万人ぐらいでしょうか。ほとんどがサトウキビ農家です」と語る教授の実家も、サトウキビ栽培で生計を立てていた。最初は農業振興のために農学を志していたが、九州大学で生化学に出会い、その魅力の虜になった。

「研究対象として選んだのが、脂質代謝です。生化学分野のなかでも、たとえば微生物関連は日本の研究者の層が非常に厚いのですが、脂質をテーマとする研究者はあまりいませんでした。そこでこの分野で生きていこうと決めたのです」

当初は、対象が脂質であれば、動物・植物は問わず興味の赴くままに研究を進めていたが、熱帯生物圏研究センターに移ってきてからは、沖縄独自のテーマとして熱帯植物に取り組み始めた。ストレス耐性に関与する脂質分子の検索や、沖縄県産資源の生理活性の検索、イソプレン放出に関する研究などを手がけてきて、今最も関心あるテーマは、植物の温度検知機能だという。

「イソプレンの放出に関しては、時間平均気温12℃が境目となることがわかりました。では、植物は温度を一体どのように検知しているのでしょうか。温度検知のメカニズムを何とか解き明かしたいのです」

一つ謎が解き明かされると、必ずその奥に次の謎が潜んでいる。強烈な熱や紫外線が降り注ぐ亜熱帯・沖縄は、生物学の研究者にとって、モチベーションを刺激し続ける最高のフィールドである。

屋 宏典(おく ひろすけ)

琉球大学熱帯生物圏研究センター 教授

1957年、鹿児島県徳之島生まれ。1985年、九州大学大学院農学研究科博士課程修了、農学博士。琉球大学農学部助教授、琉球大学分子生命科学研究センター教授を経て現職。琉球大学の産官学連携担当副学長として、地域連携推進機構産官学連携部門長も務める。

熱帯・亜熱帯での生物の多様性や環境との相互作用に関する研究を幅広く推進する。創設は1994年。年間1万人を越える研究者を受け入れ、熱帯・亜熱帯における生命現象の解明に取り組んでいる。2008年に分子生命科学研究センターと統合され、多様な生命現象を分子レベルで解明可能な研究環境が整備された。

【取材・文:竹林篤実/撮影:大島拓哉】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png