ヒトは、「毛」なくして生きてはいけない。髪の毛や体毛の話ではない。体内の種々の組織の細胞が、「繊毛(せんもう)」と呼ばれる微細な「毛」を有し、体づくりや生体維持に重要な働きをする。また、精子は尻尾のような形の「鞭毛(べんもう)」を動かして卵に辿り着く。「毛」なくして子孫を残すこともできないのだ。

こうした「繊毛」「鞭毛」は、原始的な単細胞生物からヒトも含めた高等生物全般にまで広く見られる。進化を生き延びた細胞器官とされるこの微小な「毛」に、魅せられた研究者は少なくない。筑波大学下田臨海実験センターの稲葉一男教授もその一人だ。海の生物を題材に、「繊毛」「鞭毛」に迫る。

進化を生き延びた、細胞の「毛」の微細構造

「繊毛」や「鞭毛」は、細胞が遊泳するための運動器官である。細胞内に核やミトコンドリアを持つ「真核生物」に、広く共通して見られる「細胞小器官(オルガネラ)」の一つである。細胞は、この「毛」を高速に波打たせて推進力を得る。

「繊毛」と「鞭毛」の違いは、主には形状や細胞あたりに生えている数によって区別される。「鞭毛」の典型例は精子のそれで、細胞から一本、尻尾のような「毛」が長く伸びている。対して、一つの細胞に短い毛が多数並んだものは、「繊毛」と呼ばれることが多い。「繊毛」を持つ生物の典型例は、単細胞生物のゾウリムシだろう。周囲に生やした無数の「毛」を動かし、ゾウリムシは水中を泳ぐことができる。

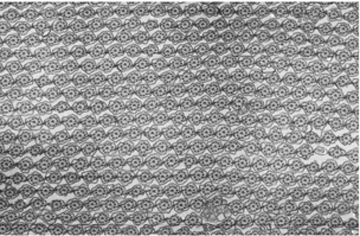

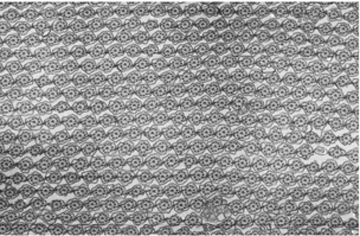

繊毛・鞭毛の軸糸の断面図写真(左)と概念図(右)。DMT:周辺微小管/CP:中心対微小管/OAD:外腕ダイニン(分子モーター)/IAD:内腕ダイニン(分子モーター)RS:ラジアルスポーク/N−DRC:ネキシン-ダイニン調節複合体/M:細胞膜(画像はいずれもセンター提供)

「繊毛」と「鞭毛」は、こうした外観状の違いを除けば、内部の構造や組成、運動メカニズムはとてもよく似ている。のみならず、多くの生物種で共通していると稲葉教授は言う。

「繊毛も鞭毛も、内部に『軸糸(じくし)』と呼ばれる構造を持ちます。『毛』の中心部に細い管が2本、周辺部に2本1組の細い管が9セット、中心の管を囲むように配置されています。この、通称『9+2構造』と呼ばれる特徴的な構造が、原始的な単細胞生物から高度に進化したヒトに至るまで、多くの真核生物に共通して見られます。それは、この構造が進化の初期段階に生まれ、小さな単細胞が水の中で運動するのにきわめて効率的であったために、長い進化の過程で保存されてきたことを物語っています。生物が持つ美しい構造が、長い進化を生き延びてきたわけです。これまでも多くの研究者が繊毛や鞭毛に魅せられ、さまざまな研究がなされてきました」

「9+2構造」をなす細い管は、「微小管」と呼ばれ、主に「チューブリン」というタンパク質で構成されている。このタンパク質を発見・命名したのは、稲葉教授の恩師でもある日本の生物学者の毛利秀雄博士(1930‐)だ。彼も、繊毛や鞭毛に魅せられた一人である。

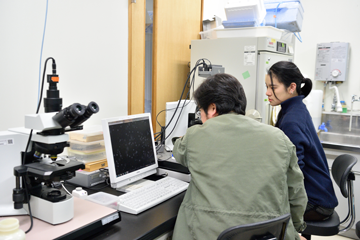

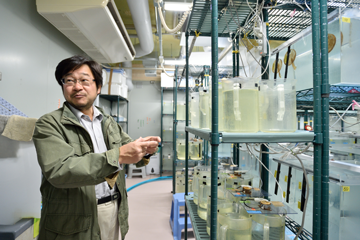

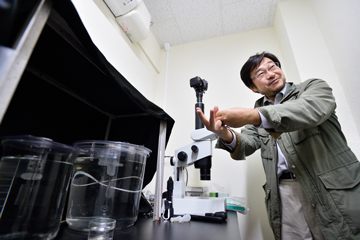

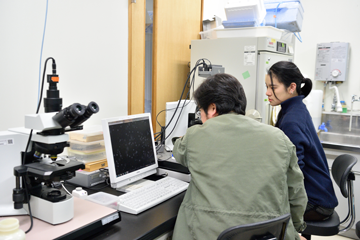

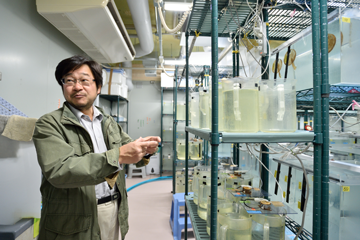

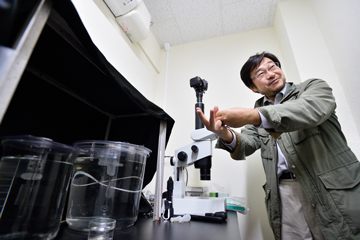

マコガレイの精子の動きを顕微鏡で観察する。電子顕微鏡やタンパク質の質量分析計など、センターにある解析装置は国内の臨海施設で随一の充実度を誇る。

繊毛・鞭毛の運動能は、水中で威力を発揮する。

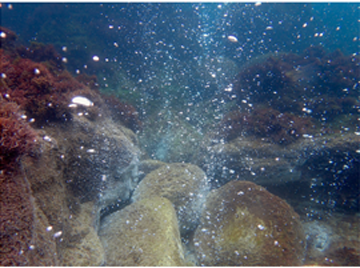

「センター近くの海で海水をとってくると、繊毛・鞭毛で動き回るプランクトンがたくさん見つかります。センターのある下田は、黒潮が流れる伊豆半島南部の豊かな海洋環境に囲まれ、多様な生物が生息しています。ですので、プランクトンに限らず研究対象には事欠きません」

稲葉教授は、植物プランクトンの一種である藻類はもちろんのこと、ホヤやウニ、巻貝やクシクラゲ類、魚類などを対象に、繊毛・鞭毛の研究に取り組んでいる。

生命は、今からおよそ38億年前、海で生まれたというのが通説だ。しかも、そのほとんどを海の中で過ごしてきたと考えられている。生物が陸上にしたのは4~5億年ほど前。30億年以上の長きにわたって、生命は海で進化を遂げ、多様性を育んできた。

すなわち、「生命の起源」である海は、多様な生物のゆりかごでもある。海が繊毛・鞭毛を持つ生物の宝庫であるのはそのためだ。

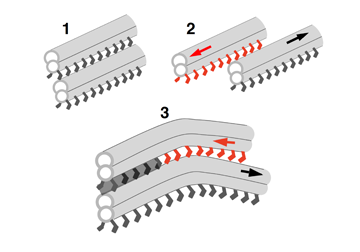

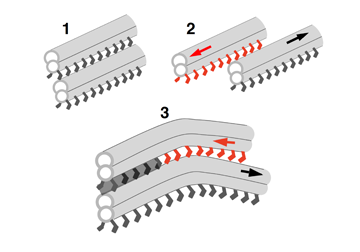

分子モーター「ダイニン」が微小管を滑って動くイメージ図(1、2)。軸糸に沿って滑るダイニンと、あまり滑らないダイニンがある(グレーの網掛け部)。その部分で鞭毛・繊毛は屈曲する(3)。(画像はセンター提供)

個体を離れて使命を果たす、孤高の細胞「精子」

繊毛・鞭毛の動きを産み出すのが、周辺微小管どうしをつなぐように配置された「ダイニン」と呼ばれる分子モーターだ。中心部に近い内側と、外周部に近い外側の2箇所に存在する。この「ダイニン」により、繊毛・鞭毛に動きが生まれるメカニズムはおおよそ次のとおりだ。

軸糸のなかの一部の微小管で、「ダイニン」が毛の先端から付け根に向かって滑るように動く。すると、「ダイニン」が動いた側に軸糸が屈曲し、それが先端に伝わることで波打ち運動が起こる。それが繊毛・鞭毛の推進力につながる。早く動いたり、方向を変えたりする運動の制御には、細胞内でカルシウムやサイクリックAMPと呼ばれる物質が深く関わっていることが明らかにされている。これまで稲葉教授のグループは、カルシウム応答や光応答に関わる新規のタンパク質を発見している。

ヒラムシの研究をする大学院生森田さんと。センター内での研究者どうしの交流は多く、センター内での共同研究も頻繁に行われている。

ダイニンが生み出す動きのなかでも、特徴的なのは精子の鞭毛の動きだろう。精子の魅力を、稲葉教授は次のように語る。

「精子は、生物の一生のなかで個体を離れて重要な役割を果たす唯一の細胞です。受精のために特殊化したこの単一の細胞には、洗練された運動装置である鞭毛に加え、子孫に伝えるべき遺伝情報を小さく畳み込んだ精子頭部や、卵と融合するために必要な先体部が、精密に組み込まれています。この魅力的な細胞が、いかにして形成され、運動し、受精に至るのか、分子メカニズムを探っています」

卵は精子を誘引する。

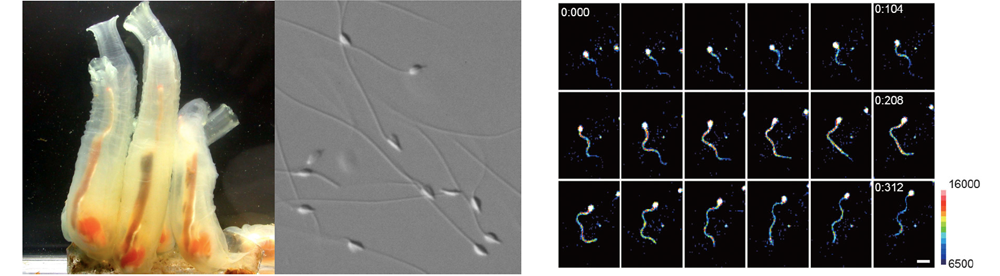

研究材料であるホヤ(カタユウレイボヤ)とその精子(左)。ホヤの精子が「走化性」を示す際、細胞内のカルシウムが瞬間的に高くなることをライブ映像で捉えることができる。(右)(画像はいずれもセンター提供)

一般に、精子は鞭毛で動くものが多いが(鞭毛を持たずアメーバのように動くものもいる)、運動能のある精子も雄の体内では動かない。精子が運動を始めるのは、体外に射出されてからだ。精子はなぜ、体の外に出たことが分かるのだろうか――。

「精子は鞭毛で、さまざまな環境変化を感知しています。たとえば、海の魚の多くでは、体内よりも海水の浸透圧が高いことが、精子の運動開始の合図になります。反対に、淡水魚の場合は体の外の方が浸透圧が低いため、精子はそれを感知して運動を始めます。ただし、サケ科の魚類の精子は、浸透圧というよりも、周囲のカリウムイオン(K

+)の濃度低下をきっかけに動き始めます」

ライフサイエンスの研究に用いられるバイオリソース(生物遺伝資源)のうち、国が戦略的に整備することが重要なものについて、文部科学省主導でその収集・保存・提供にあたる「ナショナルバイオリソースプロジェクト」が展開されている。本センターは、脊椎動物の祖先としての特徴を持ち、研究資料として重要なホヤの育成・管理を、文部科学省より請け負っている。

なお、浸透圧とは、濃度の異なる2つの溶液を、溶媒(液体)だけを通す半透膜で隔てたときに、溶液中の水分が移動する力の大きさのことだ。多くのイオンが溶け込んだ高濃度の溶液ほど、浸透圧が高くなる。

生物の細胞膜は水を通す半透膜で、細胞質にはさまざまなイオンが溶け込んでいる。海水の塩濃度は細胞質のイオン濃度よりも高く、浸透圧も高くなる。また、淡水は細胞質よりも溶液濃度が低くなり、浸透圧も低くなる。この差を精子が感じ取っているのだ。ほかにも、特定のイオン濃度の変化や、温度や雌の生殖器に特有の物質によって運動を開始する精子もある。さらに、卵が精子の運動を活性化する物質を出すこともある。

では、動き始めた精子は、いったいどのようにして卵に辿り着くのだろうか――。

多くの場合、卵が精子を引きつける物資を出し、精子はそれに向かって運動する。この性質を「走化性」と呼ぶ。ホヤでは精子活性化と同一の物質、「SAAF(Sperm Activating and Attracting Factor:精子活性・誘引因子)」と名付けられた硝酸化ステロイドが、卵から放出され、ホヤの精子はこの物質を感知すると進む向きを変える。

「ホヤの精子は、SAAFを感知すると細胞膜のカルシウムチャネルを活性化させ、細胞内にカルシウムイオンを大量に取り込みます。ホヤの精子細胞内には、カルシウムとの結合性の高いタンパク質『カラクシン』が存在します。カルシウムと結合したこのタンパク質は、分子モーターであるダイニンとの結合性も高く、ダイニンと結合するとモーターの動きを抑制する働きをします。それがブレーキになって鞭毛の特定箇所の動きが止まり、鞭毛の動きが非対称になって方向転換が起こるのです」

巨大化した繊毛と、CO2で止まる精子

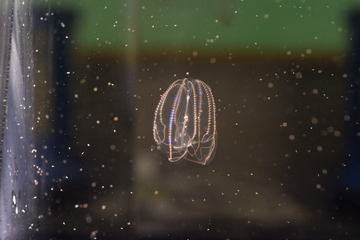

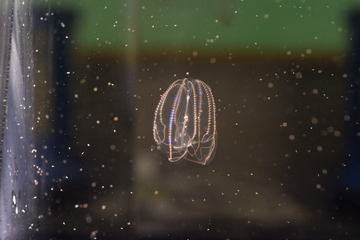

虹色に輝くクシクラゲ。8本の光る櫛板が、何万本もの繊毛からなるものだ。なぜこうした繊毛を持っているかは謎に包まれている。

クシクラゲの巨大繊毛の電子顕微鏡写真。何万本もの繊毛を束ねて、一つの巨大な櫛板になっている。(画像はセンター提供)

海産生物のなかには、束化して巨大化した繊毛を持つものがいる。それがクシクラゲの仲間だ(写真参照)。

名前に「クラゲ」とついており、透明な形状はいかにも「クラゲ」だが、分類学上は「クラゲ」の仲間ではない。「クラゲ類」は、「刺胞(しほう)」と呼ばれる毒針を備えた細胞小器官(オルガネラ)を持つことから「刺胞動物」とのグループ名がついているが、「クシクラゲ類」のグループ名は「有櫛(ゆうしつ)動物」である。「櫛の歯」のような形をした「櫛板」が8列、体表を放射状に取り巻いている。この「櫛板」こそ、「繊毛」が何万本も集まってできたものだ(左下の顕微鏡写真参照)。

「クシクラゲはきわめて原始的な生物で、6億年以上前に誕生したと考えられています。すべての動物の共通祖先に近いとの学説も発表されています。クシクラゲの櫛板は発色する性質があります。生物発光ではなく光の干渉によるものですが、この能力を何のために獲得したかはよく分かっていません。仲間どうしでコミュニケーションに使っているとも考えられています。また、なぜ繊毛を何万本も一つに束ねて櫛板をつくったのかも未解明です。生存や環境適応に有利な何かがあったはずです」

多様な海産生物の精子を比較研究する稲葉教授は、ある生物の精子が、奇妙な性質を持つことを2003年に突き止めた。フランスの「ヴィルフランシュ臨海実験施設」のジャッキー・コソン教授(当時)との共同研究の成果である(当時の稲葉教授は東北大学に在籍)。

「さまざまな魚類の精子が、どのようなタンパク質を持つかを調べていたら、カレイ類だけが大量に持つタンパク質がありました。調べてみると、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)を炭酸水素イオン(HCO3-)と水素イオン(H+)に変換する『炭酸脱水酵素』でした。なぜカレイの精子がそんなものをたくさん持つのかと思っていたところに、コソン教授から、『会話にあわせてカレイの精子が止まる』『ワインを飲みすぎた次の日はカレイの精子がよく止まる』などという冗談めいた話を聞きました。この2つの話がつながって、ドライアイスを使って実験してみたところ、たしかにCO2によってカレイの精子が止まることを突き止めました」

このことは、いったい何を意味するのだろうか。「カレイの祖先が誕生したころの海の環境に関係しているのかもしれません」と稲葉教授は推測する。

大気中のCO2は3分の1ほどが海洋中に溶け込み、それによって水素イオン(H+)が増える。CO2の増加が少しならば緩衝作用で海水のpHはそれほど変わらないが、CO2が大きく増えると、緩衝しきれずに海洋が酸性に傾く。

CO2 + H2O ⇄ H2CO3(炭酸)⇄ H+ + HCO3– ⇄ 2H+ + CO32-(炭酸イオン)

センター内の標本室に展示されているカブトガニ。本センターは、古くはカブトガニの系統学的研究、群体ボヤの自己非自己認識に関する研究、海産藻類に関する生理生態学的研究などの顕著な成果で知られる(その多くは標本室に展示されている)。

カレイの祖先の化石は、今から5000万年前の地層から見つかっている。そのころの大気のCO2濃度は現代の2倍ほどと推定され、当時の海洋は今より酸性に傾いていたと推測される。それを踏まえて、稲葉教授は次のような見解を示す。

「カレイの精子を止めるほどのCO2というのは、相当な高濃度です。それは自然の海洋環境では考えにくい。ここで注目すべきは、CO2によってカレイの精子が止まることではなく、取り込んだCO2を炭酸水素イオンと水素イオンに変換する『炭酸脱水酵素』です。この酵素を持つことで、カレイの精子は、かなり酸性度の高い環境でも動くことができます。現代の海洋のpHは8強、カレイ以外の魚類の精子は、pHがこれより低くなると動きにくくなるのと比べると対照的です。カレイの精子は、炭酸脱水酵素を利用して細胞内のpHを一定に保つようにしている可能性があるのです」

海産生物の話になると、自然と表情がほころぶ。左の2つのガラス槽の中には、体長1 mmにも満たないウニの幼生(プルテウス幼生)が多数いる。プルテウス幼生は海流を漂うプランクトン生活を送りながらも、自らは繊毛を使って動く。幼生の中には成体ウニのもとになるウニ原基ができ、幼生の体を突き破って外に出る。成体ウニは、岩に固着して海藻類などを餌にして成長する。

CO2増加が、海に及ぼす影響とは

18世紀後半の産業革命以来、大気中のCO2濃度は高まり、海洋の酸性化が進行している。急速な海洋環境の変化は、海洋生態系に大きな影響を与えかねない。進行する「海洋酸性化」に、稲葉教授は危惧を示す。

「例を挙げると、海洋酸性化はサンゴに影響を与えます。サンゴは海洋中の炭酸イオン(CO

32-)とカルシウムイオン(Ca

2+)を結合させて炭酸カルシウム(CaCO

3)で硬い骨格をつくります。ところが、海洋中の水素イオン(H

+)が増えると、水素イオンは炭酸イオンと反応するため、サンゴ体内の炭酸カルシウムの量が減って骨格をつくるのが難しくなります。一方で硬い骨格を持たない『ソフトコーラル』と呼ばれるふにゃふにゃのサンゴが増えてしまいます。また、CO

2が増えれば光合成をする藻類は増えると思われがちですが、酸性化によって減少する藻類もいます。これらの植物プランクトンの生態バランスが崩れれば、それを餌として食べている動物の生態バランスも崩れます。当センターには海洋酸性化の影響を調べる研究グループがあります。彼らと共同で、私たちの研究室では海産生物の精子や鞭毛繊毛運動に与える影響についても調べています」

式根島で発見された「CO2シープ」。伊豆諸島ではごく頻繁に見られるサンゴが、ここでは見られない。(画像はセンター提供)

2015年9月、海洋酸性化の研究にとって重要な発見があった。センターからほど近い伊豆諸島の式根島で、世界で4例目となる、海底から二酸化炭素が吹き出す「CO

2シープ」が見つかったのだ。温帯域では2例目、太平洋の温帯域では初めての発見だ。

「これまでの海洋酸性化の研究は、実験室内で低pHの環境をつくり出して行われるものがほとんどでした。そこでは、個別の生物の影響を調べるのが精一杯です。生態系は、生きものどうしの捕食・被食関係や競合関係によって長い時間をかけて形成されます。つまり、実験室内の研究では生態系の把握には限界がありました。その点、式根島のCO2シープ周辺は、海洋酸性化が進行した未来の海と見なすことができます。酸性化が生態系に与える影響を解明するうえで、きわめて貴重な環境と言えます」

2016年4月、式根島にセンターの分室(式根島ステーション)を設置し、研究を加速させている。2017年4月には、世界の海を巡るフランスの科学探査帆船「タラ号」も合流して、共同で調査を行った。

ヒトの体内にある運動性の繊毛・鞭毛。多くの細胞が、「毛」の働きによって機能を果たしている。(画像はセンター提供)

ヒトの命を司る「毛」の働き

繊毛・鞭毛は、ヒトの体内にも存在する。

「鼻や喉、気管の上皮細胞には、粘液に覆われた繊毛があり、それらを連動させて波打つように口側に向かって動かして、口や鼻から入り込んだ異物や細菌、ウイルスを除去します。また、精子を精巣から排出する通り道にある『精巣輸出管』や、卵巣と子宮をつなぐ『輸卵管』にも繊毛があり、それを動かして精子や卵子を運びます。射出された精子は鞭毛を動かして泳ぎ周ります」

ヒトの体内に存在する繊毛・鞭毛はそれだけではない。人体を構成する多くの細胞には、「一次繊毛」と呼ばれる運動性のない繊毛が、一本だけ生えている。

「この一次繊毛が何のために存在するのか、長いこと分かっていませんでしたが、近年の研究により、体内で重要な役割を果たしていることが明らかになってきました。さまざまな疾患の発症者に、一次繊毛と運動性の繊毛・鞭毛の異常が同時に見られるケースがあることから、繊毛が、体づくりや生体維持のためのセンサーとして働いていることが分かってきたのです」

海の生物について話し始めると、自然と表情がほころぶ。その表情と口ぶりからは、海産生物への溢れんばかりの愛が伝わってくる。

たとえば脳内には、脳室と呼ばれる脳脊髄液の通り道があり、ここにある繊毛の動きが、脳髄液の流れを生み出している。詳しいメカニズムは分かっていないものの、この部位の繊毛の異常と、脳室が肥大する「水頭症」には相関関係があることが突き止められている。また、ヒトやマウス、ニワトリなどの発生初期の胚には、内臓の左右を決める繊毛がある。

「受精卵は左右対称、発生も初期は左右対称に進みますが、あるときから非対称になります。そのスイッチを入れるのがこの繊毛です。繊毛が時計回りに回転して左向きの水流をつくり出し、それによって特定の遺伝子が非対称に発現されて、内臓が左右非対称につくられます。この繊毛を持たない遺伝子改変マウスでは、内臓のできる位置が左右でランダムになることから、この繊毛がつくりだす水流が内臓の位置を決めていると考えられるのです」

内臓逆位の患者が、気管や鼻腔の繊毛異常や不妊(精子の鞭毛運動不全、輸卵管の繊毛運動不全)の症状を示すなど、共通性がなさそうな疾患を併発することがあった。その原因を調べた結果、繊毛・鞭毛の異常に起因することが分かってきた。これらの疾患は総称して「繊毛病(ciliopathy)」と呼ばれている。

繊毛・鞭毛とヒトの疾患との関係が明らかになるに従い、繊毛・鞭毛研究者の数が増えている。医学関係者が繊毛・鞭毛を研究するようになったからだ。2001年と比べると、繊毛・鞭毛に関する論文の数は、3倍にもなっている。

それでも稲葉教授は、海の生物を題材に、繊毛・鞭毛の研究を続けることにこだわりを見せる。

「多様な生物をたくさん見ないと、進化の謎は解けない」

その心はこの言葉に集約される。進化の過程で長く保存されてきた繊毛や鞭毛は、進化の謎に迫る格好の題材だ。稲葉教授は、微細な「細胞の毛」を手掛かりに、生命の起源や進化の謎に挑んでいる。

標本室のウミガメの巨大標本の前で。海産生物を目にすると、教授の表情はまるで少年のようになる。

稲葉 一男(いなば かずお)

筑波大学 下田臨海実験センター

教授・センター長

1985年静岡大学理学部卒業、1990年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。同大学理学部附属臨海実験所助手、東北大学理学部付属臨海実験所助教授などを経て、2004年より筑波大学下田臨海実験センターの教授に就任。2005年よりセンター長も務める。

海洋生物学の研究・教育を行なう全国共同教育研究施設。海産生物を対象に、分子から生態・環境まで、包括的に基礎研究を推進する。温かい黒潮が流れる伊豆半島南部の豊かな海洋環境に囲まれ、センター周辺にはサンゴや熱帯性生物も含めて多様な海産生物が生息する。センターの前身は、筑波大学の前身、東京文理科大学の附属臨海実験所。1933年創設。1976年に現在の組織となる。2009(平成21)年には、東京大学とのネットワーク組織であるマリンバイオ共同推進拠点(JAMBIO)が文部科学省の共同利用・共同研究拠点として認定された。毎年述べ8,000人超の研究者や学生が訪れる(80人を収容する宿泊施設も有する)。我が国の海洋生物学研究の活動拠点として役割を果たしている。2016年からは新たに2名の海外研究者をスタッフに迎え、海外教育研究ユニットがスタートした。

【取材・文:萱原正嗣 /撮影:野口岳彦】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png