未踏の領野に挑む、知の開拓者たち vol.37

平凡な素材から、非凡な材料を創り出す

革新的なマテリアルは、次世代への福音となる―

東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所・元素戦略センター

センター長 細野 秀雄 教授

2017年6月16日 掲載

本来なら電気を通さないガラスに導電性を持たせる。セメントを半導体に変え、遂には超伝導体にしてしまう。そして鉄系化合物の「磁性を持つため超伝導体にはなりえない」定説を覆す。東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所の教授で元素戦略センター センター長の細野秀雄氏は、ガラス、セメント、鉄とありふれた素材を対象に研究を続け、材料科学の分野で世界をアッと言わせてきた。革新的研究の底流に常に潜むもの、それは社会に役立つ材料を創りたいという強烈な想いだ。

社会で役に立つ物質、それが「材料」である。

社会の発展における材料開発の重要性を、指摘することから細野教授の話は始まった。

地球には、数え切れないほどの物質がある。けれども、天然状態のままで人が利用できるものは、おそらく一つもない。

鉄もそうだ。鉄は、人間になじみ深く、人類社会のあり様を大きく変えてきた材料である。けれども自然界に存在する鉄鉱石は酸化鉄、つまり錆びた状態であり材料としては使い物にならない。鉄鉱石は精錬工程で不純物を取り去ることではじめて、人の役に立つ強靭な材料「鉄」となる。

人類は、新たな材料を発見・創造し、それを活用することによって進歩してきた。新材料が一つ発見されるたびに、産業が発展し、その恩恵を社会は受けてきたのだ。

「材料とは『あらゆる物質のなかで人間の社会に直接役立つもの』を意味します。従って、材料科学は、社会の発展を根底で支える学問といえます」と、細野秀雄教授は、材料科学の意義からそう語るところから話を始めた。

材料科学は、大きく2つの領域に分かれる。すでにある材料の物性や機能などを調べる「材料解析」と、ゼロから新たな材料を作り出す「材料創造」である。細野教授は、材料創造一筋の研究人生を歩んできた。なかでも「人が無理だ、できないと決めつけている常識を疑い、非凡な成果を平凡な材料から産み出すことに研究の何よりの醍醐味を感じてきました」と、自身の研究史を振り返る。

絶縁体から半導体を創り出した、ある単純な発想

研究所を入ったところに掛けられている、IGZO-TFT搭載の65型有機ELテレビは、韓国LGディスプレイから寄贈されたものだ。

細野教授の研究成果のなかでも、もっともよく知られているのが液晶パネルに使われる『IGZO-TFT』だろう。「IGZO」はIn-Ga-Zn-Oの略称で、「インジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)からなる酸化物」を意味する。半導体の一種であり、従来のシリコン半導体と比べて最大50倍といわれる電子移動度の高さが特長だ。「TFT」は、液晶に使われる「薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor)」の略称だ。IGZO-TFTは既に、スマートフォンやタブレットの液晶画面、大型有機ELテレビなどに使われている。

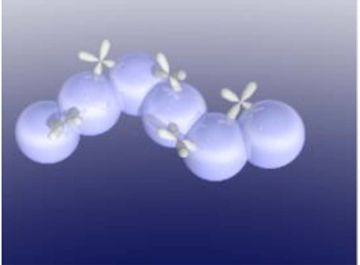

透明アモルファス酸化物半導体の基本構造。電子の流れるパスを大きな球状の軌道で構成すれば、球自体は規則正しく並んでいなくても電子はスムーズに流れるという発想で、絶縁体から半導体をつくり出した。

「IGZO」は、「透明アモルファス酸化物半導体」である。「アモルファス」とは、結晶構造を持たない物質状態を意味し、その代表的なものがガラスである。

アモルファス酸化物もガラスと同じ構造を持ち、絶縁体であり電気を通さないガラス同様、本来なら電気を通さない。ところが細野教授は、この絶縁体であるはずのアモルファス酸化物を使って半導体をつくり出した。電気を通さないはずのアモルファス酸化物に電気を通す。なぜ、そんな芸当ができるのだろうか。

「ガラスには電気が通らない、それが従来の常識なら、ガラスに電気を通したらおもしろいじゃないか、と。単純な発想なんです。たまたまある実験をしていて、アモルファス酸化物の薄膜のできそこないようなものができた。失敗だなと思ったものの、詳しく観察すると、驚いたことに結晶体と同じように電子が動いている。電気が動くなら半導体になるのではと研究を進めた成果が、透明アモルファス酸化物半導体です。結晶構造のないアモルファス状態のままでは絶縁体ですが、そこに電子の流れるパスを作りさえすれば、電子はスムーズに流れるはず。結果は考えたとおりになりました」

IGZO-TFTは、電子移動度が速い。そのため従来のシリコン半導体の電子移動度では処理しきれないほどの、高解像度の大画面に対応できる。しかも室温に近い温度で容易に作製でき、大幅なコストダウンや生産時の消費電力低減も期待できる。今年、2017年はIGZO-TFTを搭載した大画面有機ELテレビが、市場に大量に出回るはずだ。

仮説を研ぎ澄まし、常識の盲点をつく

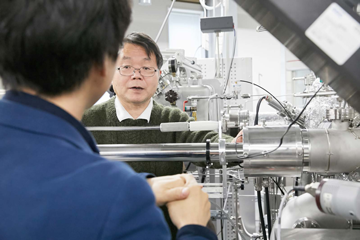

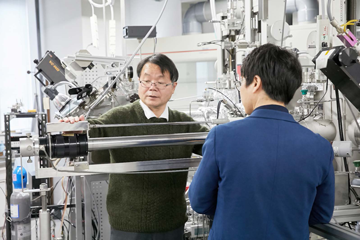

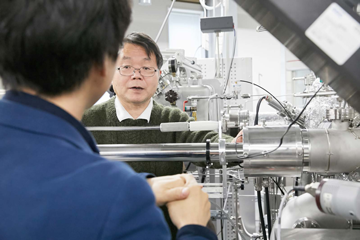

センター内にある実験設備を前にして、現場で研究員と議論を交わすことも。

2008年、世界の学会に衝撃を与える論文が発表された。超伝導に関わる研究者は世界に数多いるけれども、磁性を持つ素材「鉄」が超伝導体になるなどと考える研究者は、おそらく一人もいなかっただろう。けれども、先入観にとらわれない研究者、細野教授は次のように考えていた。

「物理学的に考えるなら、鉄のように磁性を持つ素材が超伝導体になることは理論的にありえないとなるのでしょう。けれども、ここに化学的思考を持ち込めば、結論の変わる可能性が出てくる。要するに単体としての鉄と鉄化合物は物性が違う。化合物の水(H2O)は火を消すけれども、単体の水素は酸素と結合して激しく燃えますね。鉄といえども、それが化合物なら超伝導体になる可能性はあるはずです」

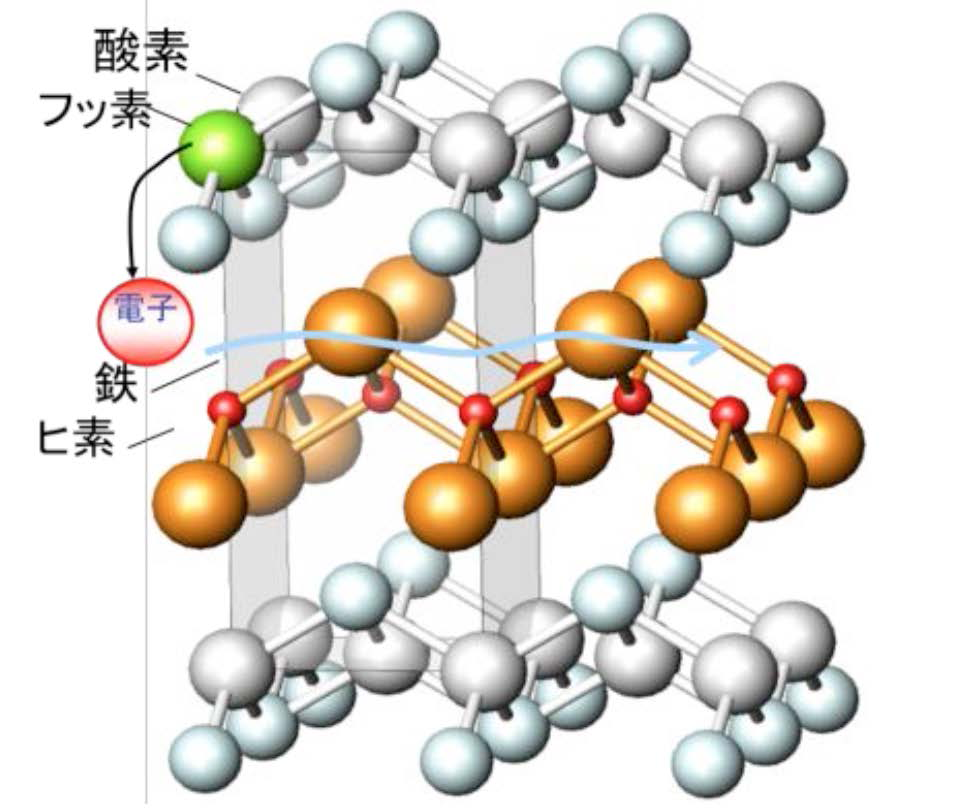

可能性に心を閉ざさないオープンマインドが、非常識な発見につながった。細野教授が細工を加えた鉄オキシニクタイド化合物LaFeAsO(La:ランタン、Fe:鉄、As:ヒ素、O:酸素)は、臨界温度26K(-247.15℃)で超伝導を示したのだ。教授が2008年に発表した論文の被引用数は5000回を超えている。被引用数は、論文が世界に与えた衝撃の大きさを物語っている。

鉄オキシニクタイド化合物LaFeAsOに電子をドープした図。揃っていた鉄の電子スピンの向きが、電子をドープすることでバラバラになり超伝導状態が実現した。

特筆すべきは、鉄系超伝導体の発見に至るまでに、細野教授は数多くの試行錯誤を繰り返したわけではないことだ。闇雲にしらみつぶし型で実験を重ねるのではなく、あらかじめ仮説を研ぎ澄ませておくのが、細野流の研究手法だ。

そもそも磁性を持つ鉄がなぜ超伝導にならないのか。研究のスタートは原点に立ち返ることから始まる。磁性は、電子スピン(電子の自転)の方向が統一されているために発生する。一方で、電気抵抗がゼロになり超伝導状態になるには、電子同士が瞬間的にペア(クーパー対)を作る必要がある。ところが、電子スピンの方向が同じ向きにそろって時間的に変わらないと、このクーパー対を作ることができない。だとすれば、電子を外部から人為的にドープ(注入)し、電子スピンの規則性を崩せば、ペアを作る可能性が出てくる。

「鉄系オキシニクタイドは、電気の流れる層と流れない層が交互に積み重なった構造をしています。ということは、層と層の間では電子スピンを配列させる力が弱まるはず。そこに磁性をコントロールする余地があると考えました」

電子のドーピングは半導体の世界では常套手段だが、既に電気のよく流れる金属状態になっている物質に応用されることは極めて稀だった。人がやらないことを試してみる、誰もが常識と思っていることを疑ってみる。枠にとらわれない考え方が、世界的発見へと結びついた。鉄系超伝導体は、磁場が強くなっても超伝導特性が下がりにくい性質を持つため、高磁場が発生するところで活用可能な超伝導線材として期待されている。

アンモニア合成法、100年越しのイノベーション

アンモニアは化学肥料に不可欠な材料、すなわち人類の食を支える物質だ。その合成法は、今から100年以上も前に確立された。鉄を触媒に、水素と窒素を高温・高圧で直接反応させることでアンモニアを生成する。ドイツで1906年、フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュによって発明されたハーバー・ボッシュ法である。

「私は常々“Essential for Life”の研究をしたいと考えています。要するに、それがなければ、人間が生きていけないような材料に関する研究です。アンモニアの合成法が、この100年変わってないことは頭の片隅で意識していました。今さら新しいアンモニアの合成法なんて、誰もやらないだろうなと。けれども、化学肥料に不可欠なアンモニアは、人間の食料に関わる、つまり人の命を左右する材料です。アンモニアをより簡単に合成できるようにならないものかとは、折に触れて考えていたのです」

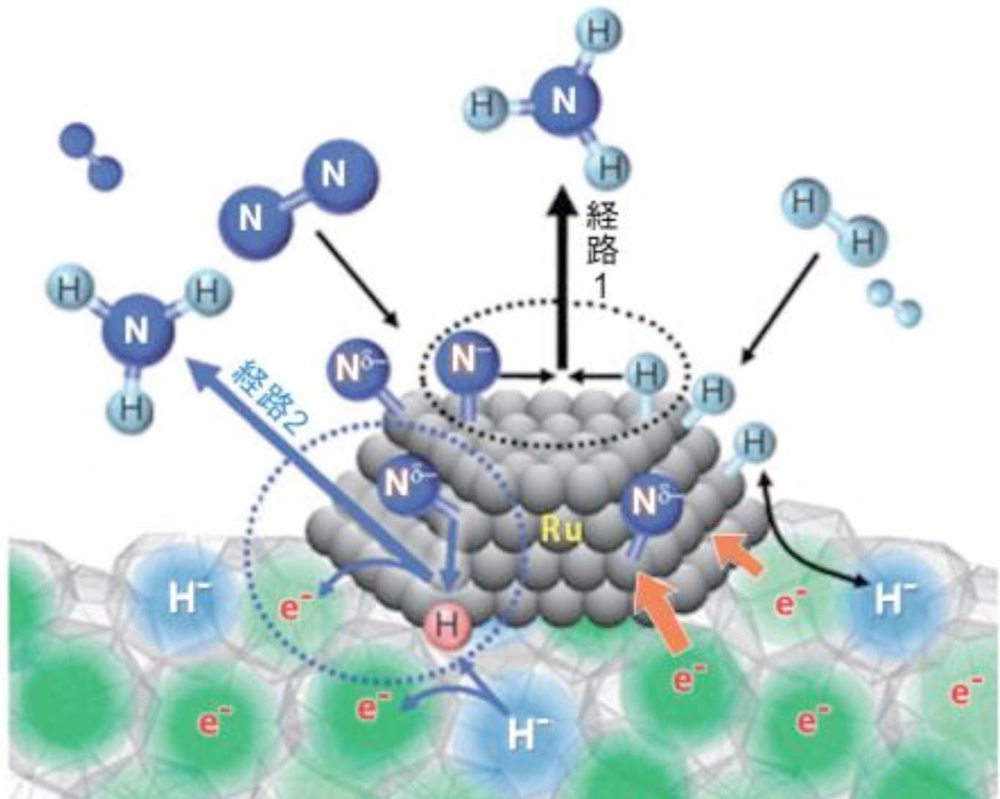

アルカリ金属のように電子を出しやすいが、化学的に安定というユニークな性質を持つC12A7化合物を使い、窒素結合を切断する。

とはいえ100年もの間、新たなアンモニア合成法に誰も手を付けなかったのには理由がある。アンモニア合成に欠かせないプロセスの一つ、窒素結合の切断が非常に難しいのだ。強力な窒素結合を切るには、何らかの触媒が必要となる。電子を容易に放出するアルカリ金属を触媒に使えば、窒素結合は切れる。ところが、できた窒素とアルカリ金属が簡単に化学結合してしまうために、アンモニアではなく窒化物ができてしまう。触媒に求められる特性は、電子を出しやすく(=化学的に不安定)、かつ、できた窒素と容易に化学結合しない化学的安定性を持つこと。すなわち論理矛盾を抱えた物質だ。

ところが、ありえない物質を作り出すのが、細野教授の真骨頂である。新たなアンモニア合成法のために開発された触媒も、常識では考えられない物質だった。

「セメントの構成成分の物質を活用しました。セメントといえば、アルミニウムと石灰石から作られる透明酸化物で典型的な絶縁体です。これを半導体、つまり電気伝導性を持つ物質に変え、さらに超伝導体にすることにも成功していました。この物質C12A7(アルミナセメントの成分化合物:12CaO・7Al

2O

3)は、アルカリ金属のように電子を出しやすいにもかかわらず、化学的に安定しています。このC12A7を触媒に使えば、窒素結合を切れるのではないかと考えたのです」

実験の結果は、狙い通りとなった。細野教授が開発した新製法により、アンモニア合成を常圧でできるようになったのだ。アンモニア合成法に100年ぶりに新しいページが書き加えられた。

ハーバー・ボッシュ法では高温高圧が製造条件となるため、高圧に耐えられるようプラントも巨大な設備が必要となる。ところが細野方式なら、低圧・低温で生産量を緻密にコントロールできるので、製造設備を大幅にスリム化できる。1世紀を超えて新たに開発されたアンモニア合成法は、今後、エネルギー産業や新たな有用化学物質合成分野への波及効果が期待されている。

日本のものづくりの強みを活かす、次世代開発手法

これからの最重要課題は、次世代研究者の育成を急ぐことだ。

材料研究の世界では、すでに膨大な研究データが公開されている。蓄積されている全データをゲノム解析のように全て解析すれば、新規材料の研究開発に必要な時間を大幅に短縮できるのではないか。こうした新たな着想に基づき、2011年にアメリカは、国家的プロジェクト『マテリアルゲノムイニシアチブ(MGI)』を立ち上げた。材料は通常、新たな物質の発見から社会実装に至るまでに最低でも20年から30年はかかる。この開発期間半減を目指して、MGIではコンピュータによる計算を駆使するのだ。

「同じように計算を援用しながら実験を進める手法を、マテリアルズインフォマティクスと呼びます。この新しい手法にフロンティア材料研究所に所属する若手で計算のプロと、実験のプロをコーディネイトして挑戦させたのが、新しい窒化物半導体を作るプロジェクトです」

細野教授は、いち早く新たな取り組みに着手した。

コンピュータシミュレーションを徹底し、その結果に基づいて実験に取り組む。実験結果を計算プロセスにフィードバックし、さらなるシミュレーションを行い、再び実験に反映させる。このサイクルを回すことで生み出されたのが、カルシウム(Ca)と亜鉛(Zn)と窒素(N)で構成された赤く光る窒化物半導体、日本初のマテリアルズインフォマティクス成功事例である。

「残念ながら計算分野では欧米が先行しています。けれども、彼らは試料合成などものづくりが弱い。逆に日本の何よりの強みは実験のレベルの高さにあります。少々計算で負けていても、日本式マテリアルズインフォマティクスには大きな可能性があります。今回は同じ研究所に所属し、年齢も近い若い研究者がお互い刺激し合い、切磋琢磨を重ねたことで結果が出ました。第二、第三の成功事例が続くことを期待しています」

我が子すなわち次世代に向けた材料づくり

小学生時代の実験の思い出を語る際の先生の表情は、一瞬、少年時代に戻ったかのような印象を与えた。

細野教授は、根っからの理系少年だった。しかも、自然物ではなく人工物に幼い頃から強い興味を覚えた。生涯の記憶の筆頭に残る実験が、水の電気分解だったという。

「水に電圧をかけると、水素と酸素が出てきます。しかも、出てきたと思った瞬間に火がつく。この反応にはほんとにびっくりした。それまで水は火を消すものだと思っていたのに、その水から作られた水素は逆に火を出すのです。ありえないことが、現実に目の前で起きた思いでした」

小学生時代の理科の実験は、常識を疑う原体験としてインプットされた。その後、名古屋工業大学に就職し、配属された研究室で再び非常識な材料を目にする。セラミックスである。陶磁器にも使われる、無機物を焼き固めた焼結体が、まるで竹のようにしなやかにしなっていた。驚きはしたものの、当時はまだ材料研究を生涯の仕事にしようとまでは考えていなかった。考え方が変わったのは、お子さんの誕生がキッカケだと明かす。

「次世代材料という言葉は、それまでにもよく耳にしていました。ただ、この言葉はいわゆる美辞麗句の一種で、要するに今すぐ役に立つわけではない材料のことだろうと受け止めていたのです。ところが、自分に子どもができるとまさに『次世代』を日々目の当たりにすることになります。我が子が次世代を意味するのであれば、この子たちのために役に立つことを何かしたい。自分が貢献できるのは材料分野だと思いました」

以降の細野教授の歩みは、一貫している。“Essential for Life”であること、社会の役に立つ材料を作ること、オリジナリティを徹底すること、常識にとらわれないこと。そして何より大切なのは、やっていて「おもしろい」と感じられることだ。

「社会に新たな地平を切り拓くのは、革新的な材料である」

この言葉を持論とする細野教授、次はどんな常識破りの材料で世界を驚かせるのだろうか。

細野 秀雄(ほその ひでお)

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所

元素戦略センター センター長 教授

1982年、東京都立大学大学院工学研究科博士課程修了、工学博士。名古屋工業大学工学部助教授、東京工業大学応用セラミックス研究所教授を経て、現職。専門は無機材料科学。ごく平凡な材料から数々の新発見を生み出し、世界が注目する科学者となる。鉄系超伝導の発見を報告した2008年の論文は、引用件数で世界一を記録した。

多様な元素から構成される無機材料を中心に、金属材料や有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性や機能を持つ材料を創製する。細野教授がセンター長を務める元素戦略センターは、統合研究院とも密接な関係をもつ学長直轄の新しい材料科学分野の研究に特化する組織である。

【取材・文:竹林篤実/撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png