2012年7月、世界が「ヒッグス粒子」の発見に湧いた。この「世紀の発見」は、世界各国の6,000人を超える研究者(大学院生を含む)の知恵と努力の結晶だ。日本からも17の研究機関の160人ほどの研究者・大学院生が、この「ビッグサイエンス」に参加する。東京大学素粒子物理国際研究センターの石野雅也教授もその一人。ヒッグス粒子発見に至るまでの道程や、その後の物理学が目指す道を尋ねた。

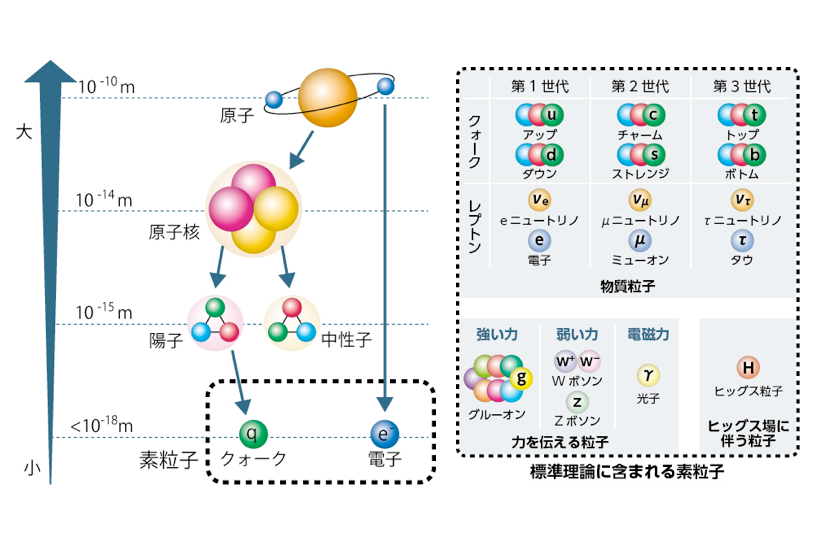

(左図)分子>原子>原子核・電子>核子(陽子・中性子)の階層構造の概念図。人類は、物質の根源を探り続けてきた。(右図)標準理論で想定されている17の素粒子。(図はともに東京大学素粒子物理国際研究センター提供)

この世界は何からできているのか――。物質の根源を巡る問いは、古くから人々の関心を惹きつけてきたが、近代的な意味で、物質を構成する最小単位が「原子」であると捉えられるようになったのは、18世紀終わりから19世紀にかけてのことにすぎない。

だが、その時代はそう長くは続かない。19世紀の終わり(1897年)、「原子」よりはるかに質量の軽い荷電粒子が発見され(後に「電子」と呼ばれるようになる)、1911年には原子の中心に「原子核」の存在が突き止められた。それにより原子に内部構造があることが明らかとなり、科学者たちの関心は、さらに小さな内部構造への探求へと向かった。そして、1919年には正の電荷を持つ「陽子」が、1932年には「中性子」が発見され、「原子核」が「陽子」と「中性子」からなることが明らかにされた。

20世紀も半ばになると、宇宙から降り注ぐ宇宙線の観測や、粒子どうしをぶつける加速器実験の結果、「陽子」や「中性子」に似た粒子が大量に発見された。物理学者たちは、それらに共通する構成要素として、より根源的な粒子の探索を始めた。石野教授は、そのころの歴史をこう振り返る。

「1960年代終わりには、陽子や中性子が、複数の粒子が結合した複合粒子であることが判明しました。これら複合粒子を構成する粒子は『クォーク』と名付けられました。それと前後して、今では『レプトン』と呼ばれる電子の仲間の粒子も次々と見つかり、これらの粒子の間に働くさまざまな力も、『ゲージ粒子』と呼ばれる粒子によって媒介されていると考えられるようになりました。そして『ヒッグス粒子』は、これらの粒子に『質量を与える起源』として、1964年に存在が予言されていたものです。1970年代には、さまざまに見つかる粒子や力の関係を体系的に理解しようと、物理学者たちが理論を提示し、それらを組み合わせる形で『標準理論』の骨格ができあがりました。その後、この理論が予言した粒子が次々と見つかり、『近代物理学の金字塔』と評される完成度の高い理論体系です」

「標準理論」に登場する17の粒子のうち、21世紀に入っても発見されずにいたのは「ヒッグス粒子」ただひとつである。2012年7月、その「ヒッグス粒子」がついに発見された。発見の翌2013年、「ヒッグス粒子」の存在を予言したピーター・ヒッグス博士とフランソワ・アングレール博士に、ノーベル物理学賞が授与された。

センター所属の大学院生たちと。写真下に写る機械は、学生たちがつくった実験装置。教授も学生も、物理の本質を探る思いに違いはない。

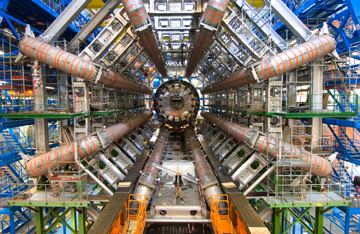

「世紀の発見」の舞台となったのは、アルプスの麓に広がるスイスとフランスの国境の町、スイス・ジュネーブにある国際研究機関の「CERN(欧州原子核研究機構)」だ。ちなみにCERNは、インターネットでお馴染みのワールドワイドウェブ(World Wide Web:WWW)を産んだ組織でもあり、映画になった小説『天使と悪魔』にも重要な舞台として登場する。

ヒッグス粒子の「発見」とは言うものの、研究者たちは、どこかに存在していたヒッグス粒子を探し出して見つけたわけではない。

「ヒッグス粒子は宇宙空間を隈なく満たし、その存在が質量の起源になっていると考えられています。ただし、自然状態でヒッグス粒子を検知することはできません。たとえて言うなら、私たちが空気の存在を五感で知覚することができないようなものです。ヒッグス粒子を『発見』するには、人為的な方法でヒッグス粒子をつくり出さなければなりませんでした」(石野教授)

そのための装置が、CERNが誇る世界最大の円形加速器「LHC(大型ハドロン衝突型加速器)」だ。全周およそ27km、山手線一周とほぼ等しいこの巨大な装置は、ジュネーブの地下100メートルのトンネル内に存在する。

加速器とは、粒子を加速させて運動エネルギーを高める装置のことだ。LHCでは、原子核を構成する陽子を、時計回りと反時計回りに加速させて衝突させて高エネルギーを得る。陽子は「ハドロン」と呼ばれる複合粒子のひとつで、それを加速させて衝突させることが、LHCの名前の由来になっている。

なぜ、極小の素粒子をつくり出すのにこれほど巨大な装置が必要なのか。それは、粒子を加速・衝突させて高エネルギーを得るためだ。

「アインシュタインの相対性理論から導かれる方程式『E=mc2』から、エネルギーと質量は等価です(Eがエネルギー、mが質量を指す)。粒子の衝突速度を高めて大きなエネルギーを得られれば、そのエネルギーに相当する粒子をつくり出すことができます。標準理論に登場する素粒子の多くは、こうした加速器実験を通じて発見されました。ヒッグス粒子は、標準理論のなかでは質量の重い素粒子と考えられていて、それをつくり出すには、非常に高いエネルギーが必要でした」

LHCは、同じ地下トンネルを使った以前の実験(LEP実験)が終わった2000年に、本格的な建設が始まった。2008年秋には試運転が始まるも、直後にトラブルに見舞われ、2009年11月に連続運転に漕ぎ着けた。2010年3月には、7TeV(テラ電子ボルト*)という未曾有の高エネルギーで本格的な実験が始まり、2012年4月には、改修を経て8TeVにエネルギーが増強され、ヒッグス粒子発見へとつながった。この世界最高の衝突エネルギーが、「世紀の発見」を産んだのである。

なお、LHCの世界最高エネルギーをつくり出すうえで、日本企業の最先端技術が数多く使われ、日本政府からの建設資金協力があったことも補足しておきたい。「世紀の発見」の背後には、日本の多大な貢献がたしかに存在しているのである。

*電子ボルトは、粒子が持つエネルギーの大きさを示す単位。1テラは1012=1兆を意味する。

建設中のATLAS検出器。中央に写る人間と比べるとその大きさがよく分かる。(写真はCERN提供)

ヒッグス粒子の生成には、未曾有の高エネルギーが必要だが、高いエネルギーで陽子どうしをぶつければ、簡単にヒッグス粒子がつくれるわけではない。

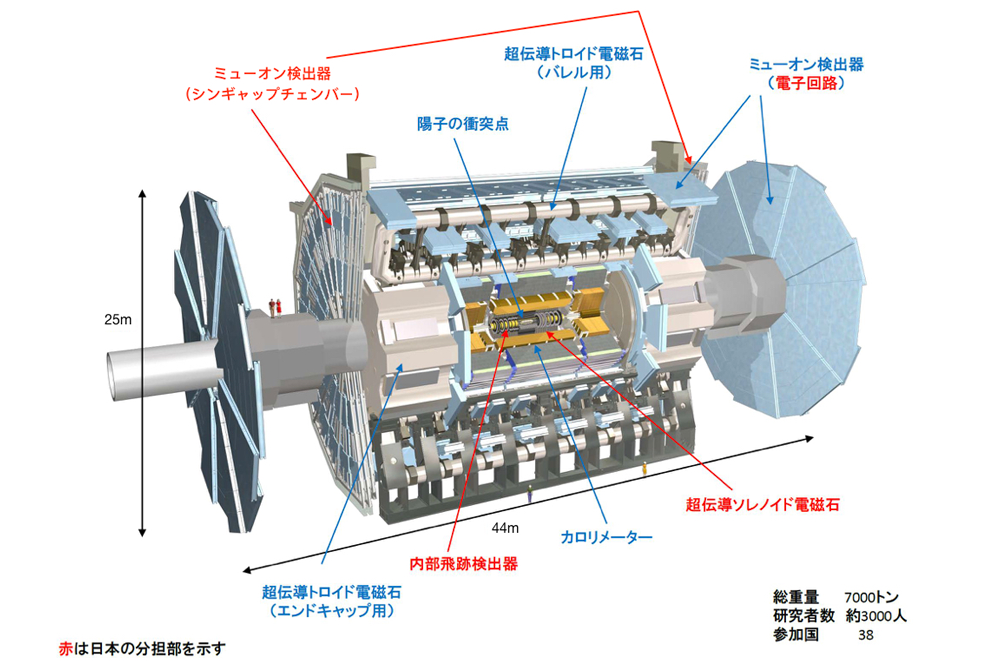

「LHCでは毎秒4,000万回、陽子の塊どうしを衝突させます。陽子の塊は、16マイクロメートル(1マイクロは10-6)の幅に陽子を1011(1,000億)個密集させたものです。陽子どうしが衝突する際、陽子を構成するクォークや、その間に働く力を担う素粒子(グルーオン)の衝突が起こります。それらの衝突によってさまざまな粒子がつくられ、そのなかにごくまれに、ヒッグス粒子が含まれると考えられていました。その頻度は、計算上は数秒に1回にすぎません。つまり、無数に起こる衝突によって発生する膨大な粒子のなかから、目的のヒッグス粒子を見つけ出さなければならないのです。そのために開発されたのが、ATLASとCMSという2つの汎用粒子検出器です」

ATLASとCMSは、ともに世界各国から3,000人規模の研究者(それぞれ1,000人超の大学院生を含む)が携わる国際共同実験だ。2つの実験をあわせると、研究者の数が総勢6,000名を超える。

このうちATLASには、東京大学や高エネルギー加速器研究機構(KEK)をはじめ、日本の17の研究機関を含む世界38ヶ国の180の機関が参加する。なかでも素粒子物理国際研究センターは30名ほどの研究者・大学院生が実験に携わり、日本グループのなかでも中心的な役割を担う。

実験で製造された検出器ATLASは、直径25メートル、奥行き44メートル、総重量約7,000トンに及ぶ巨大な円筒状の装置だ。ここに、約1億個のセンサーが取り付けられ、検出器内で起きた出来事を記録する。この巨大な装置が、加速器でつくられた極小の素粒子を検出する「目」となったのだ。

ATLAS検出器の概要図。両端の円盤部がミューオン検出器の主たる部分で、そのなかに3枚ずつ円盤状に組み上げられたシンギャップチェンバー(TGC)が据え付けられている。(図はATLAS Japan提供)

ATLASは、主要なもので8つの機能を複合させたシステムであり(下図参照)、このうち日本の研究グループ(ATLAS Japan)は、下図の赤字部分の4つの測定器の建設と運転を担った(それ以外にも、日本企業がさまざまな技術を提供している)。

そのなかで、石野教授は「ミューオン検出器」の開発に携わった。ミューオン検出器は、「ミューオン」という電子の仲間を検出するための装置だ。そのなかで、「シンギャップチェンバー(Thin Gap Chamber:TGC)」は、まさにミューオンを検知するセンサーとして働く。TGCは、ミューオン検出器を構成する重要な要素という関係だ。

「ミューオン」は、電子と性質が非常によく似た素粒子のひとつだ。電子の仲間で「レプトン」というグループに括られる。1937年にその存在が発見され、その性質は十分によく知られている。ヒッグス粒子を探すのに、なぜミューオンを検出するかというと、それがヒッグス粒子探索の重要な手掛かりになるからだ。

「ヒッグス粒子は、ごく稀にしか生成されない希少な素粒子で、つくられると瞬く間に別の素粒子へ崩壊してしまいます。そのため、ヒッグス粒子そのものを直接検出することは不可能です。ヒッグス粒子を“発見”するには、ヒッグス粒子から崩壊したと考えられる素粒子を検出し、それらの情報から元のヒッグス粒子の存在を突き止めるしか方法がなかったのです」

石野教授は、目に見えない素粒子の世界を、ジェスチャーを交えて分かりやすく伝えようと解説してくれた。

ヒッグス粒子が崩壊するプロセスは、理論上いくつか知られている。このうち、最終的に4つのミューオンないしはレプトンに崩壊する道筋は、同時に起こる雑多な事象が少なく、反応をクリアに検出することができる。

そのため、ミューオンの検出をひとつのトリガー(引き金)にして、ヒッグス粒子が発生した瞬間を捉えるコンセプトで検出器の設計・開発が進んだ。すなわち、ミューオンを検出すると、その他さまざまなセンサーに信号が送られ、その信号を受けたそれぞれの検出器が、対応する瞬間のデータを抜き出して記録する方式だ。記録されたデータは、その後コンピュータで解析し、ヒッグス粒子が生成された痕跡を突き止める。なお、ミューオン以外の崩壊モードでもヒッグス粒子の発生を検出できるように、複数のトリガーが実装されている。

一連の流れにおいて、ミューオン検出器あるいはTGCは、無数の衝突事象のなかから、ヒッグス粒子が生成された可能性がある事象を選り分ける最初のフィルターとして機能する。衝突は次から次へと起こるため、一個の事象を記録するかどうか、判断のために与えられる猶予はわずか2マイクロ秒(1秒の100万分の2)。しかも、一度記録しないと決めた事象は、二度と取り戻せない。

であるならば、取りこぼしのリスクを回避するため、すべての事象を記録すればいいかというとそうもいかない。システムとしての処理能力やコンピュータの記録容量にも限界があり、1秒間に最大400回までしか記録できない。4000万回の衝突のわずか400回、まさしく「干し草の山の中から針を見つける」作業である。ほとんどの衝突事象を捨てなければならないなかで、記録すべき事象をどう選り分けるのだろうか。

「難しいのは、ミューオンはヒッグス粒子の崩壊に限らず、さまざまな事象から生成されうることです。ですから、ミューオンを検出したからと言ってすべてを記録すればいいわけではありません。ヒッグス粒子崩壊の場合、生成されたミューオンは、高いエネルギーを持つことが想定されていました。そのため、高エネルギーのミューオンだけを選択的に記録するようにしています」

とはいえ、どれだけ入念に設計しても、装置が本当に動くかどうかは実際に動かしてみるまで分からない。TGCは最初のフィルターになるわけで、そこが正しく動かなければ、どれだけ実験を繰り返してもヒッグス粒子発見には至らない。

「動かし始めるときは大きなプレッシャーを感じていました。動かし始めてからも、不具合が見つかるたびに肝を冷やす思いでした」と石野教授は当時を振り返る。

結果、2009年11月の実験開始以来、ATLASは幾度も、4つの高エネルギーのミューオン(ないしはレプトン)が生成される事象を捉えた。それが、2012年7月4日に発表された「世紀の発見」の動かぬ証拠になるのだ。

加速器LHCも検出器ATLASも、長い時間をかけて建設された。TGCの開発は、1990年代に始まっている。製造方法が固まり、生産が始まったのは1999年から2000年にかけてのことだ。石野教授は、大学院を卒業した2000年に、この壮大なプロジェクトに関わり始めた。

加速器LHCも検出器ATLASも、長い時間をかけて建設された。TGCの開発は、1990年代に始まっている。製造方法が固まり、生産が始まったのは1999年から2000年にかけてのことだ。石野教授は、大学院を卒業した2000年に、この壮大なプロジェクトに関わり始めた。

「TGCの開発は、日本とイスラエルの共同で行いました。2000年から2年ほどは、センサーの開発や製造に携わり、その後3年間は、開発したセンサーを検出器に組み込むためのシステム設計を手掛けました。ミューオン検出器は、複数のTGCを一枚の円盤に組み上げたものを、検出器の前後に3枚ずつ配置します。1枚の円盤を12に分割したものを『セクター』と呼び、そこに1枚1~2平方メートルのTGCを50枚収納します。TGCを動かすには電力やガス、冷却のための水が必要ですし、センサーで得られたデータを集めるための通信線も必要です。それらのレイアウトを設計し、現場で作業の進捗を見守り指示を出す現場監督のような作業もありました」

現場での作業には、イスラム教国パキスタンのエンジニアも複数加わった。イスラエルとイスラム教国の国民が共同で作業を行うのは、「おそらく世界でもきわめて稀なこと」だと石野教授は語る。

(写真上)円盤状に組み上げたシンギャップチェンバーとともに。この巨大なセンサーがミューオンを検出する。(写真左下)建設途中のシンギャップチェンバー(TGC)。写真に映っているものがひとつの「セクター」の骨組み。電力・ガス・水道・通信などのため、数多くのケーブルが引かれている。(写真右下)ともに作業をするイスラエルとパキスタンのエンジニアたちと。(写真はいずれもCERN提供)

東京大学本郷キャンパスの素粒子物理国際センターに設置された、ATLAS実験のデータ解析拠点のひとつ「ATLAS地域解析センター」。CERNをはじめ、実験に参加する研究機関のコンピュータと接続され、コンピュータに記録されたデータの解析を行う。

2009年11月にCERNのLHCで始まった実験は、2013年2月にいったん中断され、LHCのエネルギー出力をほぼ2倍の13TeV(テラ電子ボルト)に上げた第2期実験(RUN2)が、2015年4月に始まった。さらにその先には、LHCの性能をさらに高めた第3期実験(RUN3)、第4期実験(RUN4)の計画もある。RUN3、RUN4での性能向上は、LHCの陽子ビームをより細くし、素粒子どうしの衝突がより起こりやすくすることに主眼がある。あわせて、ATLASやCMSの検出器の側でも、より効率よくターゲット粒子を検出できるよう改善計画が進む。

ヒッグス粒子が発見され、標準理論の最後のピースが埋まった今、物理学者たちは次に何を探ろうとしているのだろうか――。

「ターゲットは複数あります。ひとつは、ヒッグス粒子をより精度よく捉え、ヒッグス粒子の性質を見極めること、さらには、標準理論の枠に収まらない新粒子の発見も重要な目標です。そこでもやはり、ミューオンは重要なトリガーになります」

標準理論は、これまでの実験結果や観測事実に適合する非常に完成度の高い理論だが、いくつかの限界にも直面している。ひとつは、宇宙に存在すると考えられる物質やエネルギーのうち、標準理論で説明可能なのはわずか5%ほどにすぎないことだ。さまざまな天文観測の結果、宇宙空間の95%は、「ダークマター(暗黒物質)」と呼ばれる未知の物質と、「ダークエネルギー(暗黒エネルギー)」と呼ばれる未知のエネルギーによって満たされていることがほぼ確実だ(それぞれ宇宙の27%と68%を占めるとされる)。

ほかにも、標準理論が「重力」を扱えないことや、発見されたヒッグス粒子の質量が理論の想定値よりもはるかに軽い「階層性」の問題もある。さらには、素粒子ニュートリノが質量を持つ理由も、標準理論では説明できない(2015年に梶田隆章教授がノーベル物理学賞を受賞したのは、ニュートリノに質量があることを突き止めたことによる)。こうした限界を乗り越える次なる物理が、切実に望まれている。

石野教授は、標準理論のその先を、壮大な加速器実験によって切り拓こうとしている。

「ヒッグス粒子までは、私が1992年に大学院で勉強を始めたとき、教科書に書かれていた物理でした。これからは、教科書に書かれていない物理を切り拓いていかなければなりません。物理学には、大きく実験と理論の分野があります。CERNでの加速器実験はもちろん前者で、私は実験に携わる一人として、実験結果から新しい物理現象や粒子の存在を突き止めたいと思っています。標準理論ではうまく扱えない、その向こう側の世界の枠組みに気づかせてくれるような手掛かりを、自分が開発した実験装置で発見をするのが目標です」

石野教授は、世界の幾千の研究者たちとともに、新たな物理を切り拓くべく、道なき道を歩んでいるのだ。

1993年3月慶應義塾大学理工学部物理学科卒業、4月に京都大学大学院理学研究科へ進む。1995年3月に同大学院理学研究科にて修士課程を修了し、2000年9月に同大学院理学研究科博士課程退学。10月に学位(理学博士)を取得し、東京大学素粒子物理国際研究センターに博士研究員(ポスドク)として赴任、2001年5月に助手に就任。2009年8月高エネルギー加速器研究機構准教授、2011年6月京都大学大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻准教授を経て、2016年4月より現職。現在、高エネルギー委員会・将来計画委員会委員長であり、2017-2018年度にはATLAS実験グループ全体のRUN2コーディネータに就任。

世界最先端の素粒子物理学実験を行う研究施設。CERN(欧州合同原子核研究機構、スイス・ジュネーブ)でのLHC/ATLAS実験のほか、スイス・チューリッヒ郊外のポール・シェラー研究所(PSI)で行われるMEG実験、次世代の線形加速器として世界の物理学者が注目するILC(国際リニアコライダー)計画などのプロジェクトに関わる。組織の前身は、2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏が中心となって1974年に設立された東京大学理学部附属高エネルギー物理学実験施設。その後、組織の改編を経て現在に至る。

【取材・文:萱原正嗣/撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png