同じ生物とはいえ、植物と動物では、生存戦略がまったく異なる。自力で動ける動物は、生存に適した環境を求めて移動するのに対し、移動できない植物は、変動する環境に対応して生きていくしかない。だから植物には、環境が与えるストレスに対応し、生存に必要なミネラルを運搬する精緻なメカニズムが備わっている。

ところが、そのメカニズムはまだよくわかっていないのが現状だ。その一端を解明した岡山大学資源生物科学研究所の馬建鋒教授は、長年の優れた研究業績が評価され、2016年にアメリカ植物生物学会(ASBP)の『Corresponding Membership Award』を受賞した。

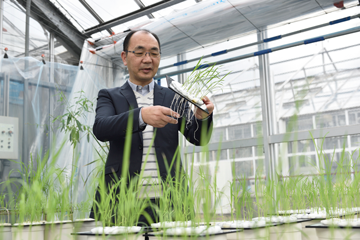

研究所にある温室でイネを手に、根からのミネラル吸収について説明する馬教授。植物を手にすると、温厚な表情がさらに優しくなる。

植物の生存に必要な栄養素は、14種類のミネラルである。窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)、硫黄(S)、カルシウム(Ca)、マンガン(Mn)など土の中のミネラルを取り入れて植物は生きている。根から吸収したミネラルを地上部に運び、さらには葉や花、種子などに分配する。必要な部位に必要なミネラルを分配するメカニズムは、一体どうなっているのか。植物体内でのミネラルの輸送メカニズムの一端を解明したのが、岡山大学資源生物科学研究所の馬建鋒教授だ。

「必要な部位までミネラルを運ぶ役割を担うのは、輸送体と呼ばれる細胞膜にあるタンパク質です。ミネラル単体では細胞膜を通過することができないため、輸送体が細胞外にあるミネラルを中に入れたり、逆に細胞内のミネラルを外に出したりします。具体的には細胞膜にある輸送体タンパク質が穴を開けてミネラルを細胞内に取り入れたり、タンパク質がミネラルと結合して細胞内に取り込んだりしています」

土の中のミネラルは、植物に有害なものもある。たとえばカドミウムやヒ素などは人間同様、植物にとっても有害である。さらに酸性土壌中のアルミニウムも、アルミニウムイオンとなって植物の根の伸長を阻害する。ただし、土の中に有害なミネラルが含まれているからといって、植物は自力で移動できない。そんな状況でも植物が生き延びているのは、有害物質に対応するメカニズムを持っているからだ。

「同じ有害物質でも、植物の種類により対処の仕方は異なります。イネ科の植物で見ると、イネはアルミニウムに強く、オオムギは非常に弱い。イネがアルミニウムに強い理由は、アルミニウム害を抑える耐性遺伝子が少なくとも31個あるからです。遺伝子には細胞壁で働くものや細胞膜で働くものなどがあり、体内のあちらこちらでアルミニウムをやっつける仕組みが備わっているのです。これに対してオオムギが持つ、アルミニウムの耐性遺伝子は1つしかありません」

研究室には、アメリカ植物生物学会(The American Society of Plant Biologists)から贈られた『Corresponding Membership Award』の楯が飾られている。

このような違いが生まれる理由は、イネとオオムギで出自が異なるからだ。イネは、中国南部やタイ、ラオス、ミャンマーなど東南アジア地域の山岳地帯が原産地とされる。そこはもともとアルミニウムイオンを含む酸性土壌であった。一方オオムギは、メソポタミア(現在のイラク付近)の山岳地帯が原産地とされ、本来アルミニウムイオンのないアルカリ土壌に自生していた。

ところが、次第にオオムギは人の手で酸性土壌でも栽培されるようになった。アルミニウムイオンへの耐性がないままだと生存できなくなる。そのため、環境に対応できるよう進化したのだ。実際にわずか150年で適応した事例もあると馬教授は語る。

「イギリスの長期連用試験場で実際にあった話です。試験場に当初20種類の植物が植えられました。その後、栽培場所に硫酸アンモニウムという肥料を加えていくと、土壌が酸性に変質していきます。栽培後150年が経過した時点では、当初の20種類のうち3種類だけが生き残りました。この3種類は酸性土壌に適応するように進化したのです。そのうちの1種類、シラゲガヤという牧草を分析すると、DNAの塩基配列置換によりアルミニウムの耐性遺伝子の高発現が見られました」

わずか150年という短期間に、シラゲガヤはどのようなプロセスを経て進化し、耐性遺伝子が発現したのか。そのプロセスは謎である。ただ3種類の植物は、環境に適応して生き残るようになった。これだけは動かしようのない事実である。

ケイ素(Si)は必須元素ではなく有用元素だが、イネの生育には欠かせない。ケイ素は地殻を構成する元素のうち酸素に次いで2番目に多い元素で、土壌や岩石中にも多く含まれ、ガラスの原料でもある。ケイ素のおかげでイネは病気になりにくく、虫による被害が抑えられ、台風や雨にも強くなる。

ケイ素の有用性を世界で初めて発見したのは、資源植物科学研究所の前身である「大原農業研究所」に在籍していた小野寺伊勢之助博士だ。1917年、「いもち病」に対して抵抗性の高いイネの葉には、ケイ素が多く含まれていることを突き止めた。その後、日本でさまざまな研究が行われ、イネの安定多収のためにケイ素を肥料として使ってきた。これも、世界に先んじた日本の研究成果である。

「根から吸収されたケイ素は、葉や茎の表面にシリカ(二酸化ケイ素:SiO2)として沈着します。ガラスの主成分にもなるケイ素化合物のシリカが沈着することにより、葉や籾殻の表面が硬く丈夫になり、病原菌が侵入しにくくなるのです。ただ、ケイ素のイネの体内での輸送メカニズムは不明でした」

そのメカニズムを世界で初めて解き明かした馬教授らの研究成果は、2006年と2007年の『Nature』に続き、2015年に『米科学アカデミー紀要』に発表された。

根からケイ素を吸収する際には、主にLsi1とLsi2と2つの輸送体(タンパク質)が関わっている。まずLsi1が土中のケイ素をケイ酸の形で細胞内に取り込み、Lsi2がケイ酸を中心側に向けて細胞外に出す。これを繰り返すことでケイ素が根の中心部に移動し、導管の中に入る。導管は、根から吸収した養分を植物の全身に運ぶ組織だ。

導管内に入ったケイ素は、管内の水の流れに乗って地上部に運ばれ「節(ふし)」に至る。節は、茎のなかの葉や芽が出る部分である。その節が、ケイ素の運搬に果たす決定的に重要な役割も、馬教授は突き止めた。導管は節で急に太くなる。一気に表面積が広がるため、水分の移動スピードにブレーキがかかるのだ。

「節とその前後の茎の太さを比べると、節の維管束は茎の13倍ほどの太さがあります。そこで流速が落ちるため、節にケイ素が滞留する時間も長くなります。その際に、Lsi6によってケイ素が周囲の細胞に吸収され、そこからLsi2とLsi3の働きによって、穂につながる別の導管に運ばれていきます。他にも節には溶質の透過を妨げる物理的なバリアがあることも発見しました。これもケイ素を穂に向かう維管束(分散維管束)側に濃縮するために欠かせない構造です」

こうしたメカニズムを経て、イネではケイ素が葉よりも籾殻に多く蓄積される。この馬教授が発見したケイ素の輸送メカニズムは、他のミネラルの輸送メカニズムの解明にもつながるものだ。研究が進めば、生育に必要な栄養素や毒性元素の分配に関与する遺伝子を人工的に改変し、生産性向上に加えて、栄養価と安全性の大幅な向上も期待できる。

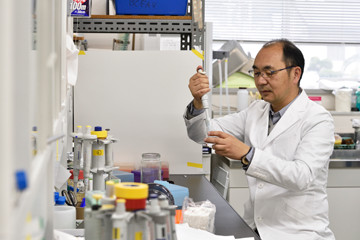

ラボで実験道具を操る馬教授。今では教授自らが実験に手を下すことは少なくなったが、器具を扱う姿勢からは熟練の手わざが感じられる。

植物の体内では、実に巧みに、必要な栄養素が必要な部分に分配されている。では、自分の体のどこが、どんな栄養素を必要としているのかを、植物はどうやって知るのだろうか。動物の中枢系に相当するようなシステムが、植物にもあるのだろうか。

「環境条件に応答して、遺伝子レベルやタンパクレベルで制御が行われていること自体は既に明らかになっています。たとえばある栄養素が不足すると、その栄養素の吸収に関する輸送体遺伝子が多く発現するのです。マンガンを例にするなら、田んぼに水を張った状態だとイネのまわりのマンガン濃度は数百マイクロモーラーに上ります。ところが水が抜かれて酸化状態になると、マンガン濃度は100分の1以下にまで落ちてしまいます。周囲のマンガン濃度がこれほど激変しても、イネが平然と生き延びているのは、周囲のマンガン濃度に適応するシステムを備えているからです」

イネの場合、マンガンの吸収ではなく、分配の段階で環境中のマンガンの変動に対応している。またその分配は、遺伝子レベルではなくタンパク質レベルでコントロールされている。マンガンが少ない時は、マンガンの輸送に関わるタンパク質がイネの内部にたくさん発現し、限られたマンガンを新しい葉や穂など必要な部分に優先的に運ぶ。逆にマンガン濃度が高くなると、このタンパク質は一気に分解され、新しい葉にマンガンが過剰に運ばれないようになる。

「ただし、マンガン濃度に応じたタンパク質のコントロール自体が、どのようなメカニズムに基づくものなのか、そこは不明です。そもそもまわりのマンガン濃度を感知するメカニズムもわかっていません。一つ謎が解明されると新たな謎が生まれ、さらなる研究テーマとなる。だから面白いのです」と馬教授は植物研究の醍醐味を語る。

マンガンは必要なミネラルであり、過剰摂取した場合のみ害をもたらす。これに対して、摂取するだけでダメージをもたらすのが酸性土壌に含まれるアルミニウムイオン(Al3+)である。

アルミニウムは、ケイ素に次いで、地殻中に3番目に多く存在する元素である。地表の土壌中に平均7%存在するが、通常は不溶性であり、植物に害はない。ところが酸性土壌においては、イオンの形でアルミニウムが溶出する。このイオン形態のアルミニウムは、さまざまな物質と結合する力が強い。相手が植物の場合は、その細胞壁や細胞膜などの重要な生体物質とアルミニウムイオンが結合するため、たとえば根が伸びなくなるなどの機能障害を引き起こす。では周辺環境にアルミニウムイオンが増えてきた場合、植物はどのように対応するのだろうか。

「アルミニウムイオンが増えると植物は、まず根からクエン酸やリンゴ酸、シュウ酸などの有機酸を出します。これらアルミニウムと結合しやすい物質を自分のまわりに出して、被害を免れるのです。植物によっては他の戦略を取る場合もあります。たとえばソバは、葉の液胞を活用していることがわかりました」

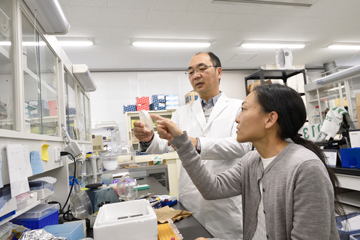

後進の研究者と意見を交わす際の言葉には、成長を期待するトーンが滲む。

ソバはアルミニウム耐性のある植物だが、そのメカニズムは未解明だった。馬教授らはその解析に取り組み、液胞が重要な役割を果たしていることを突き止めた。液胞は、主に植物の細胞内にある、細胞質とは膜で隔てられた小器官だ。ここで、細胞内の老廃物を蓄積したり、毒物を分解して無毒化したりしている。ソバは、体内に吸収されたアルミニウムを液胞に隔離して毒性を遮断しているのだ。

「根からアルミニウムが入ってくると、それを何らかの手段で植物は感知します。だから直ちにアルミニウムを液胞に隔離する。根に異物を感知するタンパク質があるとの仮説を立てて、うちの学生が探していますが、まだ見つかっていません。このセンサータンパク質が明らかになれば、これも大発見になります。センサーは必ずあるはずなんです。根が必ず栄養分のある方向や水分のある方に伸びていくのは、昔から知られている現象です。これも、栄養分を感知するセンサーがなければ起こりえません。ただ、どうやって栄養分や水分、有害物質を嗅ぎつけているのか。その仕組の分子レベルでの解明が、今後の課題の一つです」

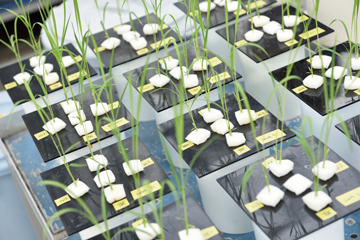

温室で栽培される研究材料としてのイネは、一年を通じて必ず2日に1回、水の交換が必要。植物を相手にした研究には盆も正月もない。

移動できない植物は、環境に対応して生き延びるよう進化してきた。生存に必要なミネラルは、わずかに14種類である。これらを効率よく吸収し、一方では毒性物質と戦う。その精緻を極める生存メカニズムは、まだほとんどが謎のままだ。馬教授は、今後挑んでいく研究テーマについて次のように語る。

「何とかして植物体内でのミネラル輸送システムを統合的に解析したいと思っています。輸送体を一つひとつ同定し、機能を解析するのはもちろん重要な研究テーマですが、やはり全体像を知りたい。植物はどのように全体をコントロールしているのか。土中にあるミネラル栄養素をどのように探知して吸収し、必要な部位に配分するのか。全体像を解明するためには、数学モデルを構築して、さまざまなシミュレーションを行う必要があります。たとえば、3つ必要とされる輸送体が2つになった場合に、どう変わるのか。節にあるバリアが失われると、どのような変調を来すのか。これは実験的に観察することが不可能ですから、膨大な実験データに基づく数学モデルを組み立て、さまざまな状況をシミュレーションすることで研究を深めていく計画です」

馬教授が見据えるのは、動物の中枢神経系にも相当する、植物の環境応答メカニズムの解明だ。これはまさに植物の「命」の本質を突き止める研究であり、馬教授の研究の核心である。

馬教授のゼミは、過半数が海外からの研究者であり、使用言語は英語となる。

馬教授が生まれたのは、中国沿海部、上海からほど近い港湾都市の寧波(ニンポー)だ。遣唐使の上陸地であり、日本とのゆかりが深い場所である。馬教授が大学を志した1980年代は、中国広しといえどもまだ大学そのものが少なく、ごく限られたエリートだけが進む学び舎だった。しかも当時の入試システムでは、進学先は本人の希望だけではなく、入学試験の点数により中国政府によって決められていた。馬教授は、中国政府によって権威を認められた「国家重点大学」の南京農業大学に進んでいるが、教授自身がこの大学を望んでいたわけではない。

「ただ、植物が好きだったので、特に不満はありませんでした。その後、国費留学生の試験にパスして日本の大学に進めることになりました。その際に志望先として出したのが、東京大学、京都大学、名古屋大学です。実は、東大の先生が南京に来られたことがあり、そこで受け入れてもらう約束になっていたのですが、私の書類を受け取った日本の文部省は、それを京大に送ったのです。だから、大学も大学院進学の際にも、自分の志望は考慮されなかったことになります」と、馬教授は当時を振り返る。

京都大学では植物栄養学の中でもケイ素を専門に扱っていた研究室に配属された。1980年代半ばのことである。まだ遺伝子解析などは行われていなかった時代で、ケイ素の研究も古典的な生理学的アプローチに則って研究されていた。

「その後、遺伝子解析が進み、分子レベルでの解明ができるようになると、研究の面白みが一気に加速しました。1個の遺伝子から様々な生命現象が解明され、全体を通した理解にもつながる。今では植物に神経、ニューロンがあると唱える研究者もいますが、植物研究は、まだまだ混沌としているのが実態です。ミネラル輸送の仕組みの解明を通じて、植物の全体像に少しでも迫ることができれば、研究者冥利に尽きます」

これから先、いったいどのような植物の能力が明らかになるのだろうか……。どれほど驚くべき発見が起こるにせよ、それはきっと、生命の神秘に思いを至らせてくれるものとなるはずだ。

トムソン・ロイター社から贈られた「2015年高被引用論文著者:論文の引用動向分析による、影響力の高い科学者」の表彰状

1984年、南京農業大学土壌及び農業科学部卒業、1991年、京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了、農学博士。財団法人 サントリー生物有機科学研究所博士客員研究員、香川大学農学部助教授を経て、2005年より現職。日本学術振興会賞(2006)、日本学士院学術奨励賞(2007)、日本土壌肥料学会賞(2007)、木原記念財団学術賞(2012)、三木記念賞(2016)など授賞。トムソン・ロイター社「2015年と2016年高被引用論文著者:論文の引用動向分析による、影響力の高い科学者」に選出されている。

全国でも唯一の農学系大学附置研究所であり、劣悪環境でも生育可能な作物の創出に向けた基礎研究を推進している。その源は、1914年設立の大原農業研究所であり、大原美術館の創立などで知られる大原孫三郎によって設立された。1952年、岡山大学に移管され、1953年に附置研究所となる。2009年に“植物遺伝資源・ストレス科学研究拠点”として認定され、資源植物科学研究所として改組されている。

【取材・文:竹林篤実/撮影:大島拓也】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png