ノーベル賞のパロディ「イグ・ノーベル賞」は、「人々を笑わせ、考えさせてくれる研究」を讃えるものだ。この賞を2度受賞した研究者は、これまで世界で4人しかいない。その一人が、北海道大学電子科学研究所の中垣俊之教授である。

研究テーマはいずれも粘菌。脳も神経もない単細胞生物だが、「知性」を持つかのような振る舞いを見せる。中垣教授は、自身の手で切り拓いた学問領域「物理エソロジー」の手法を用いて、粘菌の驚くべき生態を探求し続けている。

粘菌は、大きく細胞性粘菌と真正粘菌に分けられる。中垣教授の研究対象は真正粘菌の一種モジホコリ(Physarum polycephalum)、意外に身近なところにいる生き物だ。都会でも、公園の枯れ葉や朽ち木があるような場所には、潜んでいることが多い。ただし、普段はその姿を目にすることはまずない。その大きさはせいぜい2mm以下と小さいからだ。

ところが粘菌は、ときに単細胞のままで巨大化することがある。これは「変形体」と呼ばれ、大きいものだと数十センチメートルのシート状となる(写真参照)。その特徴を、中垣教授は次のように語る。

「巨大粘菌の見た目には、マヨネーズを薄く伸ばしたような質感があります。内部にはきめ細かな管のネットワークが張り巡らされていて、その中を栄養や信号が活発に流れます。じっくり観察すると2分程度の周期で、流れの向きの変わっていることがわかります」。

写真に写っている粘菌全体で一つの細胞である。このように巨大化した粘菌を「変形体」という。

単細胞のまま大きくなった変形体をちぎれば、何が起こるだろうか。植物の株分けのように新たな単細胞の粘菌が生まれるのだ。条件次第では、その粘菌が成長して、再び巨大な変形体になる。また、複数の変形体が合体して巨大化することもある。

「巨大化した変形体は、ゆっくりと動き回って餌を食べます。一方で乾燥して生育環境が悪くなってくると、巨大な変形体は1−2ミリメートルの比較的小さな変形体へと分裂して、その一つ一つの変形体が一つの子実体となります。子実体には、たくさんの胞子が実ります。変形体は大きくなったり小さくなったり、実に融通無碍というか不思議な生き物で、多細胞生物にも共通する、機能分化のモデルとしても非常に興味深いですね」

「粘菌には味覚がある」と、中垣教授は言う。といっても、人と同じ意味での味覚ではない。粘菌は、さまざまな化学物質に明確に反応するのだ。

「粘菌には、市販のオートミールを餌として与えています。オートミールはオート麦(燕麦)を加工したものなので、要するに穀物です。ただ、オートミールのなかでも粘菌なりに好みがあります。好んで食べるのは、化学肥料や農薬を使わない有機栽培のもの。また、納豆や茸のシメジは好みますが、醤油やマラリアの特効薬のキニーネを嫌います。醤油を嫌うのは、中に含まれている塩化ナトリウムが一つの理由と考えられます」

粘菌を研究するためオーストリアからやってきた大学院生Shenz Daniel氏。粘菌の神秘的な生態に魅せられたのだという。中垣教授も、粘菌の様子が気になって一緒にプレートの中を覗き込む。

粘菌の嫌うキニーネを使って、ある実験をしたところ、非常に面白い結果が出た。その実験とは次のようなものだ。

まず細長いレーンを用意して、その片端に粘菌を置き、真ん中あたりに濃度の薄いキニーネを置く。すると粘菌は反対側の端に向かって移動を始める。移動してきた粘菌は、レーンの真ん中にあるキニーネのところでいったん立ち止まる。数時間停止した後に、再び動き始めるが、その際の行動は3つのパターンに分かれた。

一つ目は、キニーネを乗り越えて前進する。二つ目は、キニーネから引き返す。三つ目は、体の一部がキニーネを乗り越え、残りの一部が引き返す。

「なぜ、このように異なる行動を取るのか。その理由は、現在研究中でまだ結論は出ていません。ただ一つ、はっきり言えるのは、粘菌の行動には多様性があるということです。嫌いなはずのキニーネを乗り越えようとするものもあれば、引き返すものもいる。脳も神経も持たない単細胞とはいえ、個性の原型があるのではないかと考えています」

では、味覚のような感覚を備え、個性を持つ粘菌に「知性」はあるのだろうか。

中垣教授はこれまでに2度、イグ・ノーベル賞を受賞している。これは教授を含めて世界に4人しかいない快挙だ(教授の共同研究者2名を含む)。

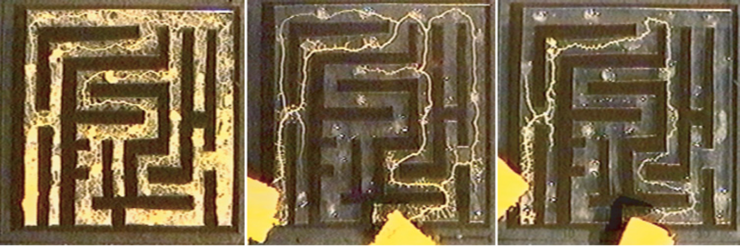

粘菌の知性を探る実験は、2008年、最初のイグ・ノーベル賞、「認知科学賞」に輝いた。迷路を用意し、4センチメートル四方ぐらいの粘菌の変形体を、迷路のあちこちにムラのないように置く。数時間後に粘菌は迷路全体に広がり、細胞同士がくっつき合って一つの変形体となり、迷路は一つの粘菌で満たされた状態になる。

次に迷路の入口と出口に餌を置く。ここからが粘菌の底力の見せ所である。粘菌はまず、行き止まりの経路から、自分の体を撤退させる。次に、餌のある入口と出口をつなぐ全ての経路に管を残す。次に管の中でも遠回りになる経路にあるものが、やせ細って切れてなくなっていく。そして最終的には、短い距離の管が残るのだ(写真参照)。

その結果、粘菌の塊は、入口と出口の2カ所にある餌に集中する。同時に、最短ルートを管で結ぶことで、一つの個体を維持したまま、効率よく餌を摂取するネットワークを作る。極めて合理的な行動である。

粘菌が迷路を解く様子。左は餌を置く前、真ん中は4時間後、右は8時間後。餌と餌の最短距離を結んでいることがわかる。

この粘菌の行動を、中垣教授は次のように説明する。

「粘菌は複雑な状況のなかで、生存のために最適な行動をすることができる。これは、脳や神経系の有無にかかわらず、あらゆる生き物が持っている基本的な知能の一端であり、究極的には物理法則に還元できる全生物共通の基盤だと予想しています。たとえば、野球で外野手がフライを追いかけていってキャッチする時、選手は弾道計算などするのではなく、ただボールを見上げる角度が一定になるよう走る。このような浮遊物捕獲のアルゴリズムは、虻や魚にも存在しており、姿形が大きく異なっても、ある基本設計を共有しているようです」

仮に粘菌と人間に共通する知性があるとすれば、それはどのようなアルゴリズムで、またどのように実装されているのか。そのための方法論が、中垣教授の志向する新たな学問分野「物理エソロジー」である。「エソロジー」とは「生物行動学」を意味する。つまり粘菌の行動を物理学により分析し、運動方程式として(すなわち微分方程式として)記述する。

物理エソロジー(または数理エソロジー)は、中垣教授が独自で切り拓いた学問領域だ。「物理エソロジー」で検索をかけると、中垣研究室関連のページしかヒットしない。まさに、道なき道を歩んでいるのである。

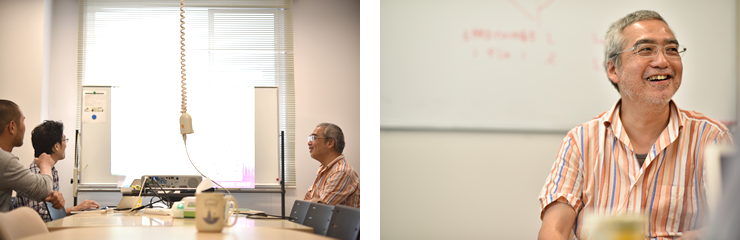

研究員と論文について議論するときも、笑顔が絶えない。先行者のいない、道なき道を切り拓く孤高の研究者は、研究を心から楽しんでいる。

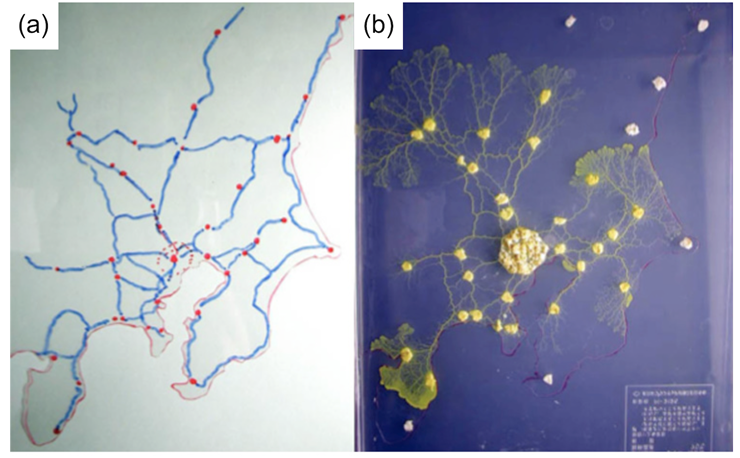

2010年、二度目のイグ・ノーベル賞、「交通計画賞」につながった実験は、JRの鉄道路線ネットワークを例題としたものだ。

実験ではまず、30センチ四方程度の寒天のプレートを用意して関東地方の地図を描いた。その上で、関東の主要都市に相当する部分に粘菌の餌を置き、山間部や河川、海洋がある部分などには粘菌が嫌う光を当てておく。そして東京にあたる位置に粘菌を移植する。その結果、何が起こったか。粘菌は首都圏のJR路線図とよく似たネットワークを形成した。

「たとえば海岸線に沿って経路が作られ、谷筋に沿って路線が伸びる。河川などの水域もきちんと避けています。その上で、東京を中心として、主要な都市間を最も効率よく結ぶネットワークを形成している。従って結果的に実際のJRのネットワークとある意味で似ている。これは非常に興味深い現象です」

もとより、JRのネットワークは同時期に一気に構築されたわけではない。交通網と街は、相互作用しながら時代とともにパッチワーク的に発展する。だから、一斉にネットワークを作り始めた粘菌とは、形成過程において違いがある。にもかかわらず、結果は極めて似ているのだ。

左(a)は実際のJRの路線ネットワーク、右(b)が粘菌が作ったネットワーク。東京を中心として、各主要都市間を合理的な経路で結んでいる様子がわかる。

街と交通網の発展プロセスは極めて興味深いテーマである。そこで中垣教授のグループはいま、北海道の歴史的発展をテーマとしたケーススタディに取り組んでいる。ここでは粘菌そのものを使うのではなく、これまでの実験から解析された粘菌のアルゴリズムを応用する。

「地形情報などの詳細データをコンピューターに取り込んで、精密にシミュレーションします。すると、現実の町の地理分布パターンやそれらの町をつなぐ交通ネットワークとある意味似たものが得られました。札幌や千歳、苫小牧、小樽のあたりに大きな街が作られ、札幌から旭川へと集住地が続き、それらつなぐ主要な交通路がちょうど名寄のあたりで分岐して、ひとつは稚内の方に、もうひとつは紋別やオホーツクの方に伸びていく。後者は網走のあたりから釧路に下りてきて、帯広を回って千歳へと戻って一周する。粘菌ネットワークから抽出したモデルのシミュレーション結果が現実と重なるのです」

あらゆる生物は洗練された天与の情報機械である。これが中垣教授の考え方だ。従って、すべての生物現象は物理現象として捉えることができる。何らかの目的に対して、それを実現するように物理現象が起こる。その時、物理現象を記述する運動方程式には、行動学的な意味が付随する。すなわち、運動方程式の挙動は同時に目的実現の道筋である。これが知能のアルゴリズムである。このようなスタンスを取る中垣教授は、樹木の力学構造にも強い興味を抱いている。

「一本の樹木は、学ぶべきことの多い洗練された建築物です。力のかかるところが発達して強度を増し、そうでないところはスリムになってムダを省いています。しかも強い風が吹いてくると、自ら壊れて小枝を落とし、全体が倒壊することを防ぐ。このような樹木の基本設計を数式化できれば、これを真似た構造物を作ることができます」

先生の語り口は極めて穏やか。少しでも粘菌についての理解が深まるよう、懇切丁寧に教えてくれる。

この研究が進めば、建築界に画期的な成果をもたらす可能性がある。すなわち、これまでのような「壊れないように強く作るけれども、壊れるときは全体が崩壊する」建物ではなく、「一部は壊れる代わりに重要な部分だけは確実に守る」建物が実現するかもしれない。同じように粘菌のネットワーク創生に潜むメカニズムを応用すれば、従来とはまったく異なる発想による街作りが実現する。

「単細胞だから単純などというのは、とんでもない誤解です。粘菌が持っている脳も神経も使わない情報処理システムは、原理的にすべての生物が持っている基本的な土台です。その意味で、あらゆる生物は知的である。これが単細胞生物の物理エソロジーに挑戦する、私の基本的な理解です」

中垣教授が粘菌と初めて出会ったのは、薬学部3回生のこと。実習で粘菌を扱い、そのパターン形成や自己秩序化などの機能性を物理学的に理解する面白さに惹かれたのがきっかけだ。

粘菌が動くのは、収縮運動をしているからだ。であれば、数学的にこの運動を記述できれば、この生き物の機能性を理解することができるはずだ。

「突き詰めていくと、情報機能、つまりある種の賢さに行き着きました。これは一種の“知性”だと思うのです。たとえば鉄道ネットワークのケースに見られるように、人間でも簡単に判断をつけかねる状況でも、粘菌は合理的なソリューションを示します。こうした粘菌の知性を端的に表せる実験をよく考えて、実験的にできる限りエレガントに証明することが今後の課題です」

中垣教授の研究者としての歩みは、決して一直線だったわけではない。修士課程まで進んだが、一度は博士にはなれないと諦めて、製薬企業に就職した。そこではユニークな製薬研究をしたいと思い、コツコツと物理学に一人で取り組んだ。その結果、学生時代には見えなかった世界が開けてきた。そこで大学院に戻って博士号を取る。

「物理と数学を学びながら粘菌の研究を続け、さらにロボットの制御理論に関わりながら、粘菌を追究してきました。無知の知と眼の開く想いが背中合わせで到来した瞬間が、ただただ心を満たしてくれました。生きた甲斐がありました。これまでの研究成果は、多くの方々との共同研究の賜物です。今回お話したキニーネを用いた実験は、髙木清二准教授(元電子研、現公立はこだて未来大学)との共同研究ですし、粘菌ネットワークの数理モデリングは、小林亮教授(元電子研、現広島大学)や手老篤史准教授(元電子研、現九州大学)との共同研究です」

脳も神経も持たない粘菌の中には、不思議な「知性」が秘められている。

中垣教授の小学生のころの愛読書は、生物の図鑑だった。図鑑に描かれた奇妙な美しい生物、その「本物」と野外で出会った時の得も言われぬ喜びを、今でも忘れられないという。この世で生きていることを実感した喜び、すべての生きとし生けるものが共にあることを感じ、それが自然界であることを理解した。そして本物を眺めるうちに、生き物を「観察」する意味を悟る。

「観察とは、何かを見るということよりも、何を見たら良いかを探すことです。本物に接していると、知らず知らずのうちに何らかの理解が進んでいきます。粘菌ネットワークにある種の知性を見いだせたのは、その結果だと思います。本物を観察し続けることは、私にとって研究に関わる基本的なスタンスでもあります」

単細胞生物から「人間らしさ」を見通していくこと――。それが、中垣教授のこれからの研究課題だ。

北海道大学薬学研究科修士課程修了後、製薬企業勤務を経て、名古屋大学人間情報学研究科博士課程修了、学術博士。理化学研究所基礎科学特別研究員、北海道大学電子科学研究所准教授、公立はこだて未来大学システム情報科学部教授を経て、2013年より現職。専門分野は生物科学、生物物理学。イグ・ノーベル賞を2度受賞(史上二件目)。

「光」、「物質」、「生命」、「数理」の4つの研究部門からなり、積極的な異分野融合による世界トップレベルの「複合領域ナノサイエンス」の基盤を構築している。

1943年、生理学発展のためには、光学や物理の知識が必要との考えに基いて開設された超短波研究室に端を発する。その後、超短波研究所、応用電気研究所と改称し、1949年に北海道大学附置研究所となる。その後、研究部門を増やし、1992年、研究所開祖による電子科学研究所となる。現在は、光化学研究部門、物質科学研究部門、生命科学研究部門、連携研究部門に加えて、附属グリーンナノテクノロジー研究センター、附属社会創造数学研究センター、研究支援部、技術部を持ち、新しい学際領域の開拓に取り組んでいる。

【取材・文:竹林篤実/撮影:島田拓身】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png