人類に福音をもたらす、まったく新しい光が創りだされた。

高調波レーザー技術が生み出す「軟X線」である。

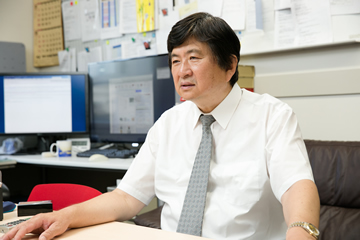

東京大学物性研究所の辛埴(しん・しぎ)教授らのグループは、高調波を利用した「軟X線レーザー」を世界で初めて開発するとともに、この光を活用して物質の状態を精査する「光電子分光法」も開発した。

超高分解能と超時間分解能を持つ「軟X線レーザー」は、これまで誰も見たことがない世界を次々に明らかにしている。

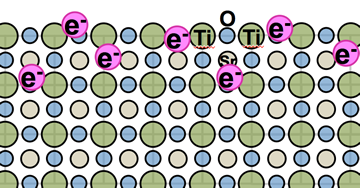

チタン酸ストロンチウムの表面に電子が生まれ、この電子がナノ磁石になる。

一般に物質は、価電子を持つことによって磁性を帯びる。ところがチタン酸化物には、磁性を担う価電子がほとんど存在しない。そのためにチタン酸化物が、磁性を示すことはない。当然、チタン酸化物の一種であるチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)が、強磁性を示すこともない。これが従来の常識である。

一方で、チタン酸ストロンチウムの結晶表面において、酸素原子がわずかに足りない環境を作ると、そこには微量の価電子が生成されることがわかっていた。

「結晶表面に価電子ができるのなら、そこに磁性の出現する可能性があるのではないか。この発想が研究のスタートでした。そこで、チタン酸ストロンチウムを真空中で加熱処理することによって、表面の酸素原子を抜いてみたのです」と、辛教授は語る。

理論的には、これによって表面に価電子が発生し、その結果として磁性が発生してもおかしくはない。とはいえ、その表面とはわずかにナノオーダーの空間である。仮に磁性が発生していたとしても、これまではそれを確かめる術がなかった。

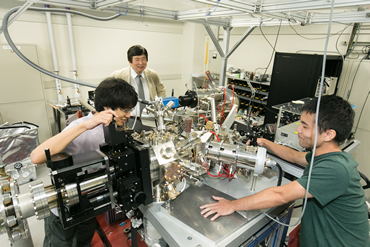

そこで活用されたのが、レーザーを活用した「光電子顕微鏡」である。

結晶表面のナノ磁石を発見した、極めて高い解像度と感度を持つレーザー光電子顕微鏡。

この顕微鏡は、紫外レーザーを照射することで物質から光電子を取り出し、その伝導状態や磁気状態を精緻に観察できる。空間分解能は2.6ナノメートルと世界最高の性能を誇る。しかもこの光電子顕微鏡は、非破壊、すなわちサンプル処理をすることなく、その場で観察できるのが大きなメリットだ。

「顕微鏡で調べたところ、チタン酸ストロンチウムの表面には、ナノサイズとはいえ強磁性の磁石ができていることがわかりました。強磁性は600℃の高温下でも保持され、レアメタルのような強い垂直磁化を持っていることも判明しています。チタン酸ストロンチウムの強磁性を実用化できれば、レアメタルを使わずに、低コスト・大容量の磁気記録デバイスを開発できる可能性があります」

辛教授らの発見は世界に驚きをもって受け止められ、研究成果は、磁気記録の分野における新たな技術開発の礎となることが期待されている。

「超伝導状態」とは、金属などの温度を下げていくと、電気抵抗がゼロになる現象を意味する。抵抗がないため熱を発生しない。すなわちエネルギーロスがなくなるため、送電の際には超伝導ケーブルを使うのが理想である。ただし、物質を超伝導状態にするには、基本的に絶対零度(0K=−273.15℃)近くまで温度を下げる必要があり、実用化には大きなハードルがあった。そのため、1911年にオランダの物理学者カマリン・オンネスが超伝導を発見して以来、少しでも高い温度で超伝導になる物質(高温超伝導物質)が探されてきた。

これまで知られているなかで、超伝導状態になる転移温度が高いのが銅酸化物である。銅酸化物は、温度77K(−195.8℃=液体窒素の温度)で超伝導体になる。絶対零度と比べれば高温とはいえ(高温超伝導)、その温度をさらに超えて高くなると超伝導状態は消滅する。これが従来の常識であった。ところがこの常識も、辛教授らのグループが覆した。

「一般的に超伝導体の温度を上げていくと、超伝導状態は消滅します。これはすなわち、物質内部にある超伝導状態の電子がなくなるからだと考えられてきました。ところが、銅酸化物超伝導体では、転移温度からかけ離れた高温でも、超伝導電子が生き残っていたのです」

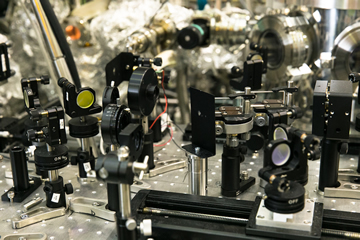

精緻に組み上げられた装置の中で、強力なレーザー光線が物質の性質を明らかにする。

超伝導電子を発見したのは、辛教授らが開発したレーザー励起型の「光電子分光装置」である。使用するのは、「軟X線レーザー」だ。

この光電子分光装置は、70μeV(マイクロ電子ボルト)と世界最高のエネルギー分解能を持つ。この装置を使えば、従来なら観測できなかった微小なエネルギースケールでの現象を観察することができる。

「超伝導状態は、2つの電子が一組となって、“クーパー対”と呼ばれる超伝導電子対を形成することで起こります。この超伝導電子対の形成は、転移温度に到達した瞬間に起こるものと考えられていました。ところが、銅酸化物超伝導体に関しては、ある程度まで冷やしていくと、超伝導温度に達する以前の高温から、超伝導電子対が形成されていたのです。逆に超伝導温度から温度を上げていっても、超伝導電子対は生き残っています。実際、超伝導温度の1.5倍近く高い温度まで、超伝導電子対が持続的に存在することを、光電子分光装置を使った観測で突き止めることができました」

もともと銅酸化物超伝導体は、絶縁体に、ある物質を注入して作られたものだ。つまり本質的には、金属よりも絶縁体に近い物質といえる。そんな物質が超伝導を示すメカニズムには謎が残っていた。しかも今回の発見により、超伝導温度よりも高い温度で超伝導電子対が存在することが明らかになった。高温超伝導の先に、室温超伝導の夢が見えてきた。

そもそも、なぜ物質は、温度を下げると超伝導状態になるのだろうか。超伝導状態では、通常はバラバラに運動している電子が、2つずつ対になる(=超伝導電子対)。2つの電子を対にするためには、一種の「のり」のような働きをする機序が必要だ。この「のり」として従来知られていたのが、結晶格子の振動と電子スピンである。

ところが、高い温度で超伝導を示す物質として注目されている鉄系超伝導体では、どのような「のり」が働いているのかがわからなかった。

「鉄系超伝導体の転移温度は55K(−218℃)です。この温度では、結晶格子の振動による電子対の形成メカニズムは起こりません。従って電子スピンによって電子対が形成されている可能性が高いと考えられてきました。とはいえ、これが定説となっていたわけではなく、実態はよくわからなかったのです」

実態解明に使われたのは、ここでも「軟X線レーザー」による「光電子分光装置」である。これによる精密な測定の結果、驚きの事実が明らかになった。

「『のり』の性質は、電子対がどれぐらい強いエネルギー(超伝導ギャップ)で結ばれているかで判断できます。この超伝導ギャップを光電子分光装置で観測してみたところ、電子スピンによる電子対形成が行われる物質では、軌道が異なる電子の超伝導ギャップが異なる値を示したのに対し、鉄系超伝導体では、軌道が異なる電子のギャップの値がほぼ等しい値になりました。これは、鉄系超伝導体の電子対が、結晶格子の振動でも電子スピンでもない、第三の『のり』によって引き起こされていることを強く示唆します。その後の研究の結果、電子の軌道によって引き起こされる引力が、『のり』として働いていることがわかりました」

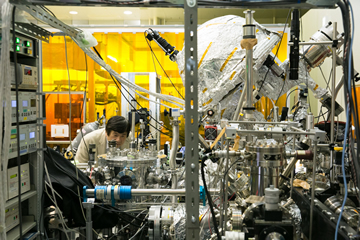

He4を使い最低温度1.5Kまで下げた超低温の世界を観測する。

辛教授は、自らのミッションを「世界最先端の装置を開発すること」と定めている。このミッションを果たすため、「軟X線レーザー」による「光電子分光装置」の観測性能を高めた。エネルギー分解能70μeVはそのままに、最低温度1.5Kと世界一の極低温を観測することを可能にした。

「この装置を使い、鉄系超伝導体をあらためて精密に観測しました。以前の研究で、鉄系超伝導体で超伝導電子対を形成する『のり」の正体は、電子の軌道による引力であることがわかりましたが、根本的な謎は解けず仕舞いでした。本来なら超伝導になるはずのない磁性体、すなわち鉄系化合物がなぜ超伝導になるのか、さらに詳しく調べてみることにしたのです」

新開発の「光電子分光装置」を使い、鉄系超伝導体の電子の運動量と対形成の強さの関係について調べた結果、驚くべきことがわかった。鉄系超伝導体では、これまでに発見されていた超伝導電子対形成メカニズムとはまったく異なる対形成も行われていたのだ。鉄系超伝導体では軌道だけでなく、スピンも「のり」となっていた。さらに軌道とスピンの組み合わせを「のり」とするケースのあることも判明した。

「軌道とスピンの両方を『のり』とする場合、2つの『のり』が邪魔しあうために超伝導電子対を作れない電子もあります。仮に、この邪魔しあっている『のり』を、逆に協力させる方法が見つかれば、超伝導転移温度が大幅に高くなり、室温超伝導の実現する可能性が高くなります」

辛教授が開発した装置が、室温超伝導に至る夢を、たしかに切り拓いたのだ。

辛教授の関心は、一貫して光にある。光を使えば、物質の内部の様子がわかる。光を使って相転換する光誘起相転移を起こすこともできる。物質に光を照射すると、物質の結晶構造が変化し、電気伝導度や磁気特性などが変わるのだ。

「たとえば光を使うことで、絶縁体が伝導体になったり、逆も起こりえます。最近の成果で言えば、ある物質に光を当てると、室温で超伝導状態になることもわかりました。現時点では瞬間的な現象に過ぎませんが、300K(26℃)で超伝導になったのです」

物質に光を照射し、光電効果によって出てくる電子に注目して物質の電子状態を調べる。この「光電子分光」は、物質中の電子の状態を直接観測する方法である。ただし、従来の装置が照射する光では、望むだけの分解能を得られなかった。

分解能を上げるためには、どのような光を使えばよいのか――。試行錯誤の末、辛教授らのグループが到達したのが、本稿で紹介してきた「軟X線レーザー光」である。これにより、物質内部の状態を電子レベルで詳しく知ることができるようになった。

「次は光を使って、物質を自由自在に操ってみたいと考えています。たとえば、水の電気分解ではなく、水の光分解です。電気の代わりに光を使って、水を分解する。既に、二酸化チタンに光を当てて水と酸素に分解することが知られていますが、最終的には光を操り人工光合成を起こしたい。物質の光励起状態を利用すれば、その先には無限の可能性が広がってくるはずです」

フェムト秒単位での時間分解能を持つ時間分解光電子分光装置。

「軟X線レーザー」には、もう一つ、優れた分解能がある。フェムト秒単位での時間分解能だ。フェムト秒とは10のマイナス15乗秒、1000兆分の1秒のことである。この時間領域では、電子の散乱や分子の運動、光の波のような超高速現象もスローモーションのように見ることができる。

「これはまだ始まったばかりの研究ですが、たとえば化学反応が実際にはどのように起こっているのかを、精緻に観察できるようになるはずです。その先にはアト秒(10のマイナス18乗=100京分の1秒)単位の分解能を手に入れたとき、どんな世界が見えてくるのか。そう考えるとワクワクします」

極めて穏やかな語り口だが、秘められたビジョンは壮大だ。

辛教授が、この世界に足を踏み入れるきっかけとなったのは、東大理学部時代に先輩から言われたひと言だった。「これからは加速器を用いた軟X線の光の時代だぞ!」。この言葉に導かれ、辛青年は、創設されたばかりの東京大学物性研究所附属軌道放射物性研究施設に進んだ最初の学生となった。

「ところが、『軟X線の光の時代』などというのはとんでもない話でした。最初は放射光を使っていましたが、当時の光の分解能はお話にならないレベルで、実際には何もわかりません。だから私の研究人生は、ひとえに光の分解能を上げることに費やしたといっても過言ではありません。物性研究所に進学してからざっと40年近く経った今、ようやく使い物になるレベルの光を手に入れました。おもしろいのはこれからです」

辛教授を囲む研究室のメンバー。

光分解能光電子だけでなく、興味深い研究分野がいくつも見えてきている。レーザー技術の進歩は著しく、一方では放射光の分野も急速に進化している。レーザー光と放射光をうまく使っていけば、さらに新しい世界が開けてくるはずだ。

「結局、あらゆる物質の性質を決めているのは電子です。その電子の状態を見る、あるいは電子を操る。これができるのは、これまでにない強い光です。光を使って、世の中を画期的に変えるような物質を見つけ、その原理を解明し、さらに新しい物質を作り出す。それが私の使命だと思っています」

光に魅せられた男は、これからも光を駆使して新たな世界を切り拓いていく。それはきっと、未来を明るく照らす光でもあるのだろう。

1957年、物性物理学の研究推進のため東京大学附置全国共同利用研究所として設立された。新物質の合成、新規なナノ構造の作製、独創的な測定手法の開発、新たな概念・モデルの提唱や計算手法の開発などの実験・理論の両面における物性科学の牽引とともに、超強磁場施設、中性子や放射光を利用した物性研究用ビームライン、極限レーザー、スーパーコンピュータなどの先端的中・大型研究設備を有しそれらを用いた未踏の研究分野の開拓を行っている。共同利用・共同研究における年間の利用者は1,000人を越えており、日本全体の物性研究を支える基盤となっている。2016年には、従来の枠を超えた新しい学問領域の推進を目指した機能物性研究グループと量子物質研究グループを発足させ、新たな一歩を踏み出している。

【取材・文:竹林篤実/撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png