「飽食の時代」と呼ばれて久しい現在の日本で、「将来、食料が足りなくなるかもしれない」と危機感を覚える人は、ほとんどいないだろう。だが世界に目を向けると、状況はまったく違う。増え続ける人口に食料の生産が間に合わなくなり、迫り来る飢餓が現実の問題となりつつあるのだ。

1960年代、人類は「緑の革命」と呼ばれる小麦の品種改良によって、食糧危機を免れた経験がある。いま迫り来る飢餓の危機を回避するため、鳥取大学・乾燥地研究センターの辻本教授は、乾燥地などの条件の悪い土地でも育つ「第二の奇跡の小麦」を作り出そうと研究を続ける。

乾燥地研究センターの東側に広がる、鳥取砂丘。戦前はセンターが今ある場所も砂丘の一部だった。

日本最大の砂丘があることで有名な、鳥取県。その砂丘の一角にある鳥取大学乾燥地研究センターでは、世界の陸地の約4割を占める乾燥地に生じる、さまざまな問題解決のための研究が行われている。

そのなかで辻本壽教授が取り組むのが、降水量が少なく気温の高い地域や、塩分を多く含む条件の悪い土壌でも育つ、新しい小麦の開発だ。もともと小麦は寒冷地でよく成長する作物のため、乾燥地や気温の高い地域では育ちにくい。そこで辻本教授は「少ない水でもよく育つ」「塩害に強い」「高温に耐える」などの特性を持つ小麦に近縁の野生植物を栽培小麦に交配させ、「野生植物の遺伝子を持った新しい小麦の品種」を作り出す試みを行っている。

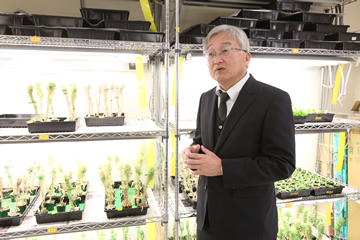

モデル植物としてよく使われるシロイヌナズナの苗の前で研究を説明する辻本教授。

「自然界にはものすごく沢山の種類の植物がありますが、人間が食物として利用しているのは、ほんの一部に過ぎません。人類は農業を発明したことで人口密度が高まり文明の発祥につながりました。しかし農業が始まったのは、たかだか1万年前、百万年以上あると言われる人類の歴史全体から見れば、わずかな期間です。そう考えると、麦や稲、トウモロコシ、芋など、人類が主食としてきた作物も、改良の余地はまだまだあります。いまある作物は神さまが与えてくれた絶対的なものではなく、自然の野生植物の中に眠っている未利用の植物資源を利用すればますます良いものを作っていけるだろうし、それを探していくことが、私の研究テーマです」

辻本教授の研究手法を簡単に紹介すると、次のような手順となる。畑の小麦は通常、雄しべから飛散した花粉が雌しべにつくことで自家受精するが、その交配が起こる前に、小麦から全ての雄しべをピンセットで抜いて、交配したい小麦以外の野生植物の花粉をかける。すると、通常、雑種の種子は胚乳がなく、そのため胚が成長できず、途中で枯れてしまうが、その前に胚を取り出して、人工的に培地の上で生育させると雑種植物が得られる。雑種は小麦と野生植物の中間の形をしているため、さらにまた小麦をかけあわせる。そうして3代、4代と育てた小麦は、見かけはほとんどふつうの小麦と変わらないが、野生植物の遺伝子を持つオリジナルの小麦となる。

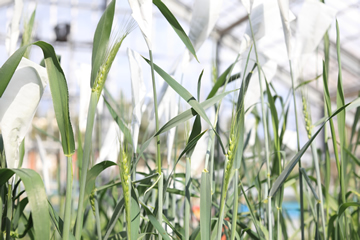

センター所有の畑に植えられた、辻本教授が品種改良を行う小麦の苗。さまざまな遺伝子を持った400系等にも及ぶ小麦が、風に揺られる。

新しい植物の品種を作り出す方法としては、このような辻本教授がとる方法以外に、遺伝子組み換え技術がある。だが、DNAを人為的にいじった作物が自然界に広まった場合、生物多様性に悪影響を及ぼす懸念が指摘されており、遺伝子組換え生物の使用・作成を規制する国際協定が2003年に国際社会で締結された(2016年5月現在、アメリカ合衆国を除く全国連加盟国がこの協定を締約している)。日本でもそのための国内法が整備され、ほとんどの場合、閉鎖環境にある研究施設以外の場所での遺伝子組み換え植物の栽培は、認められていない。

それに対して辻本教授の同じ科に属する植物間の交配による品種改良は、植物が本来持っている受精のメカニズムを利用して行う。そのため、実際の作物と同様に、屋外の圃場で多数の株の栽培が可能であり、さまざまな環境下での育成状況を直接観察できることが大きな利点となっている。

鳥取の海岸に生えている「ハマニンニク」という植物。波をかぶるような場所に生えているため、塩害に強い。このハマニンニクと小麦を交配した結果、塩に強く、力強い茎を持った小麦が生まれた。

「そのようにして出来た小麦の苗は、アフリカのスーダンや、モロッコ、トルコなどの乾燥地に送られ、私達鳥取大学とともに研究を進めている育種の研究者が現地で栽培しています。野生植物の性質を受け継ぎ、暑さや乾燥に強い小麦が実際にできるか、検証を行うと同時に、将来的に農産物として十分な価値を持つよう、小麦粉から作ったパンの品質や、栄養成分などの評価も行います。そうやって海外のフィールドでの形質評価とともに、日本ではDNAレベルの分析を行い、実際に作物生産に貢献できる研究を目指しています。育種の研究は最初の交配から優れた系統ができるまでに時間がかかります。私達の研究も、ゴールにたどり着くまでには十数年かかるはずですが、海外の乾燥地農業の研究機関とのネットワークを活用しながら、より優れた小麦の開発を続けているところです」

研究のやりがいを尋ねると、「今までに誰も見たことがないような植物が育ったときの驚きです」と辻本教授。「野生植物と小麦の雑種にしても、こちらの予想を超えるような品種がときに生まれてくるのが面白い」のだという。

そもそも、なぜ今、小麦の品種改良を急ぐ必要があるのだろうか。辻本教授にそう尋ねると、現在の世界情勢とも密接に絡む、深刻な未来の食糧事情を教えてくれた。

「1960年代、地球の人口は約30億人でした。しかし2016年現在、世界には、約73億もの人間が暮らしています。わずか50年で、人口は2倍以上に増えました。幸いなことにその間、紛争や異常気象を原因とする局所的な飢饉などは別として、世界全体で見れば、人類は十分な量の食糧を手にすることができていました。それを可能にしたのは、1960年代に始まった『緑の革命』と呼ばれる農業の技術革新です。品種改良された小麦をはじめとする農作物に、水と工場で大量生産されるようになった化学肥料をたっぷり与えることで、土地面積あたり従来の何倍もの収穫量の農産物を得ることができるようになりました」

辻本教授が改良した小麦の中には、鉄分や亜鉛など、人体に必要な微量ミネラルが多く含まれるものもある。乾燥地で暮らす人々の中には、そうした栄養素が足りない人も多く「隠れた飢餓」と呼ばれており、その解決にも小麦の品種改良に期待が寄せられている。

この技術革新を中心となって率いたのが、アメリカの農業学者、ノーマン・ボーローグ博士である。ボーローグ博士の開発した背が低く病気に強く、土地面積あたり3倍もの生産量の向上を達成した小麦は『奇跡の小麦』と名づけられ、またたく間に世界中に広まった。これにより数億人もの食糧危機に瀕していた人々の生命を救ったボーローグ博士は、その功績により、1970年にノーベル平和賞を受賞している。こうして人類は「飢餓」を克服した。最近までは、そう考えられていた。

「ところが2000年代に入ると、その状況が変わり始めます。世界の人口一人あたりの穀物割当量の伸びが減少し始め、2007年頃から割当の絶対量が減少し始めます。それはついに、増え続ける人口に世界の穀物生産量が追いつかなくなったことを意味しました。そのため2008年には、それまでずっと安い値段を維持してきた小麦の価格が、何倍にも暴騰したのです」

折り悪く2000年頃から、アメリカのブッシュ政権はCO2の放出削減と原油資源の枯渇を懸念して、石油に代わるバイオエタノールの生産を目的に、農家へ燃料用のトウモロコシの生産を奨励していた。それにより世界トップクラスの小麦産地であるアメリカの生産量が減少し、穀物価格の暴騰に拍車をかけたのだった。

「穀物が足りなくなり始めると、それを投機の対象として買い占める人々が出てきて、ますます値段が上がります。このときの穀物の値上がりは、日本ではお菓子やインスタントラーメンの値段が上がったぐらいのことで済みましたが、途上国の人々にとっては非常に深刻で、日常生活の主食であるパン用の小麦が買えなくなったのです」

その結果起こったのが、2010年にチュニジアで起こった「ジャスミン革命」をはじめとする、「アラブの春」と呼ばれるアフリカ・中東の国々の革命運動である。食料価格の高騰は、それまで政府に対して不満があっても耐えていた民衆の怒りに火を点けた。「近年の紛争・内戦が起こっている世界の地域の多くは乾燥地であり、その背景には食糧問題があります」と辻本教授は言う。

砂地でもともと何もとれなかったこの地から、現在ではスイカや長ネギ、ラッキョウなどの作物が。栄養価が高く、味も美味しいことから、砂地で取れた農産物は今や鳥取の重要な産物に成長している。砂地の農場を持つ大学は珍しいことから、日本の農業研究者から「この畑を使わせて欲しい」と問い合わせが来るという。

「人々の『食べられない』という危機感ほど、平和を脅かすものはありません。僕が尊敬するノーマン・ボーローグ博士も、『空腹と平和は共存しない』という言葉を残しています。椅子取りゲームと一緒で、参加者と椅子の数が同じであれば、奪い合いは起こりませんが、一つでも足りなければ、必ず争奪戦となります。食料も同じです。『日本は先進国だからお金を出せば食べ物が買える』と思っている人も少なくありませんが、食糧危機が世界のあちこちで起こるようになったら、いくらお金を出しても国民に十分な量の食料を確保できるかどうかは不明です。それにそのような状況になれば、お金で世界から食べ物を集めることの是非も問われるでしょう。食料をめぐって世界中が争う未来を作らないためにも、私たちが取り組む研究は、非常に重要なのです」

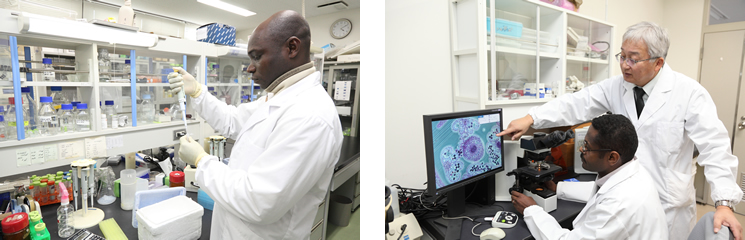

乾燥地研究センターには世界中から農業の研究者が集まる。写真左は取材の日にトルコの研究所から辻本教授のもとへ訪れたDr.Mesut Keser氏。国際乾燥地農業研究センター育種家であり辻本教授と共同で研究を行っている。

「緑の革命」により品種改良された小麦は、世界中に普及し尽くして、ほぼこれ以上の増産は不可能となっている。小麦の品種改良をするためには、小麦に新しい遺伝子を導入する必要があるが、小麦の仲間の遺伝子はすでにこれまでの改良の歴史のなかで使い尽くされており、遺伝的に掛け合わせることのできる新たな選択肢の幅が非常に狭くなってしまっていると辻本教授は語る。

「だからこそ今、小麦にかけあわせる新たな遺伝資源を、小麦以外の野生植物から見つけることが必要なのです。地球の温暖化も進み、毎年のように世界中で大干ばつ、洪水、異常高温などの気象現象が起こっています。そうした環境変動がさらに進んでも、元気に育つ性質を持つ穀物を作り出すためには、人間に“飼いならされた”植物ではなく、野生に目を向ける必要があります。野生の中で生きている植物の中には、灌漑や肥料などの人為的なサポートが一切なく、乾燥や高温などのひどい条件のなかでも元気に育っている種があります。そのような野生植物の遺伝子を小麦に組み合わせることで、これまで以上に元気で強い小麦ができるはずなのです」

鳥取大学乾燥地研究センターは、世界の乾燥地農業の研究でトップレベルの成果と人材を生み出してきた。そのため世界中の乾燥地から研究者がセンターに集まり、学んだ知見を国の農業の発展に活かしている。

辻本教授に「この研究において一番たいへんなことは何でしょうか」と尋ねると、「共同研究する国が政情不安になることです」と答えが返ってきた。

研究センターにはナイジェリアやスーダンなど、多くの乾燥地の国から国費で研究者が派遣され、最新の農業を学んでいる。帰国した後もずっと続く彼らとのネットワークは、研究所にとってかけがえのない財産だ。

スーダン農業研究機構の試験場で、現地の研究者ととも に高温条件下での葉緑素量を調査している辻本教授。真中の男性は、同機構のコムギ育種家であり、現在、鳥取大学大学院博士課程で研究を行っている。

「鳥取大学と共同で先端的な研究を行っていた国際機関の『国際乾燥地農業センター』は、以前、シリアのアレッポにありました。すごく立派な建物で、素晴らしい研究施設でしたが、内戦が起こり、激戦地となったことから、今はモロッコに拠点を移しています。私も内戦前は、アレッポに何度も足を運びましたが、今ではもう訪れることができません。またアフガニスタンでもこの5年間、横浜市立大学の先生たちと研究を進めていますが、同様に戦争のせいでなかなか現地を尋ねることが難しい状況です。現地の仲間とともに、畑に作物を植えて、これから実証を始めるところまで行っていたのに、戦争のせいですべてが白紙となってしまいました。私は大学院生の卒業祝賀会では、いつも『皆さんの明るい未来と、世界の平和のために』と乾杯のスピーチをします。我々の研究の究極の目的は、世界平和です。これからさらなる戦争を起こさないためにも、世界から食糧危機をなくすことが必要なのです」

辻本教授が農学のなかの「育種学」と呼ばれる研究に携わることになったのは、幼い頃に見たある一匹の動物がきっかけだった。

「僕は大阪の出身ですが、子供の頃、近所に阪神パークという動物園があり、そこにライオンとヒョウをかけあわせたレオポンという動物がいました。今ではそういう見せ物のための雑種動物を作ることは、動物愛護の精神上、行われていませんが、当時はまだ大丈夫だったんです。ライオンの大きな体に、ヒョウ柄の斑点があるレオポンを見て、子供心にかっこいいな、と思ったことを覚えています。それで将来、『人が見たこともないような生物を、この手で作ってみたい』と考えたことが、今につながっています」

「この研究は毎日植物と土を相手とする地味で、目立たない仕事ですが、途上国の人たちが研究の重要性を感じてくれて、自分たちの国の食糧不足を解決するために学び、祖国に帰ってそれを役立ててくれる。彼らの国を訪れて、ここで巣立った研究者たちが活躍している姿を見ることが、何よりのやりがいとなっています」

2016年3月、辻本教授は日本育種学会から、長年にわたる「異種遺伝資源によるコムギ育種技術の開発と応用」に関する研究と成果が評価され、「日本育種学会賞」を受賞した。

生物学に関心を抱いた若き日の辻本教授は、1970年の大阪万博にも何度も足を運んだ。そこで見た世界中の国々のインターナショナルな展示を見て、大人になったら世界を飛び回るような仕事をしたいと思ったことも、現在の国際的な研究へとつながっている。

小麦の品種改良は、京都大学の大学院時代から継続するライフワークだ。

「小麦の研究には時間がかかります。私は14年前に鳥取大学農学部に赴任し、5年前に乾燥地研究センターに移りました。ここでの仕事を志望した理由は、乾燥地研究センターが、世界の乾燥地と国内随一の密接なネットワークを持っていたからです。自分がこれまでの研究者人生で培ってきたものを、この地と世界で、思う存分に確かめてみたいと思っています」と辻本教授は抱負を語る。

未来の人類を救う「次の奇跡の小麦」の種子を求めて、今日も辻本教授は農場に立つ。

https://www.alrc.tottori-u.ac.jp/

「乾燥地における砂漠化防止及び農業的開発利用に関する総合的研究を行い、この分野の研究に従事する国立大学教官等の利用に供すること」を目的に、1990年6月に設立された全国共同利用施設。

砂丘地と乾燥地の農業開発に、30年以上の歴史をもつ農学部附属砂丘利用研究施設が前身だが、設置にともなって農学部とは別の独立した組織となった。世界的にもトップレベルの研究機関として、国内外から多数の研究者が集まる乾燥地科学研究の一大交流拠点となっている。

【取材・文:大越裕 / 撮影:本多生也】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png