「この国にはなんでもある。本当にいろいろなものがあります。だが、希望だけがない」

作家の村上龍氏が、『希望の国のエクソダス』(文藝春秋社)で登場人物にそう語らせたのは2000年のことである。

東京大学社会科学研究所の玄田有史教授らの研究グループは、「希望学」と名付けた研究に2005年から取り組んでいる。研究の正式名称は「希望の社会科学」だ。玄田教授によれば、村上氏の著作から15年以上の時が経ち、希望を持てない人が増えているという。

そもそも希望とは何か、希望を持ちづらくなったのはなぜかをはじめ、希望との向き合い方について、玄田教授に話を聞いた。

希望学の研究をまとめた書籍の数々。それだけ多くの人が希望を求めているということなのかもしれない。

将来に対する「希望」(将来実現してほしいこと・させたいこと)があるか――。

東京大学社会科学研究所の「希望学」研究グループは、2005年から希望についての研究に取り組み、2006年1月から希望に関する訪問聞き取り調査を行っている。冒頭の質問を、一定の基準で無作為に選んだ全国の20歳以上59歳以上の人たちに投げかけてきた。

2006年1月の実施時は、78%の人が「希望がある」と答えたが、2011年1月に同じ質問を同じ年齢層に問いかけたところ、「希望がある」と回答した人の割合は70%だった。それが、2014年10月には54%にまで大きく低下した。

この数字は、諸外国と比べると際立って低い。2014年秋、「希望学」の研究グループが希望の有無に関する冒頭の質問を英語圏の国で実施したところ、「希望がある」と答えた人は米国で93%、英国で87%、オーストラリアは89%にのぼった。2015年に、同じ調査をドイツと中国、韓国で実施したところ、ドイツで97%、中国で93%、韓国で87%が「希望がある」と答えた。いずれも90%近く、日本の54%とは大きな開きがある。

日本は、村上龍氏が言うように、たしかに希望を持ちづらい国になっているようだ。しかも、その状況はここ10年ほどの間に確実に悪化している。

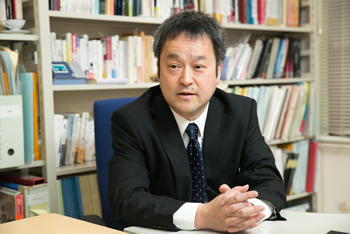

希望について語る玄田教授。「希望を考えるうえで、自分自身について考えることは避けられない」と言う。

さらに別のデータもある。東京大学社会科学研究所は、2007年から「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」を実施している。対象は2007年時に20歳から39歳だった人たち。その後は毎年同じ人に継続的に回答してもらう調査だ。そのなかに、将来の自分の生活・仕事に希望があるかを尋ねる項目がある。2007年に、「希望がある」と回答した人は55%だった。

調査の性質が異なるため、一概に比較することはできないが、「希望学」研究グループの調査よりも数字が随分と低い。それがさらに、2013年には35%にまで大きく低下した。「希望学」研究をリードする玄田有史教授は、この調査結果が示す意味を次のように語る。

「希望には“時間”が必要です。希望を育み、それを叶えようとするのにはどうしても時間がかかります。ですので、若者と年配者なら、人生に残された時間が長い若者の方が、希望を持ちやすくなるはずです。ところが、この調査結果は、若者でも希望を持ちづらくなっていることを示しています。それは深刻な問題と捉えるべきだと思います。日本は高齢化が著しく、若いころは希望を持てていた人が、加齢によって希望を持ちづらくなることが予想されます。“健康”という希望に必要なもう一つの要素も、加齢とともに保ちづらくなるからです。そうなると、日本はますます希望を持ちづらい国になっていく可能性が高いでしょう。そういう時代だからこそ、希望について考える必要があると思っています」

各種の調査やフィールドワークに加え、文献研究も社会科学の重要なアプローチのひとつ。過去の思想を丹念に研究することで、ようやく見えてくるものもある。

そもそも、「希望」とは何だろうか?

2005年、「希望学」の研究が10人の研究者で始まった時点では、その問いに誰も明確に答えられなかったと玄田教授は当時を振り返る。そのため、希望に関する思想について調べるところから研究は始まった。宗教的な言説を除けば、「希望」について論じた先行研究はそう多くはない。まずは「幸福」や「安心」といった概念と比較することで、「希望」の輪郭を描き出すことを目指した。

「幸福な状態にある人が思うのは、その状態がいつまでも続いてほしいということでしょう。つまり、幸福は〈継続〉を求めるものですが、対する希望は、〈変化〉と密接な関係があります。現状は苦しくとも、未来に向けて状況を少しでもよくしていきたい。そういう〈変化〉を願う思いが、希望には含まれています。人が安心感を抱くには、〈確実な見通し〉が必要です。対する希望は、先行きがはっきりと見えているわけではありませんが、未来が少しでもよくなることを願い、〈模索するプロセス〉にこそ意味があります」

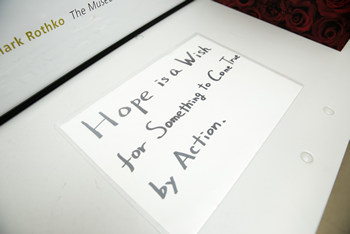

こうした観点から希望について研究と議論を繰り返した結果、研究グループは、希望とは何かを語る次の言葉に辿り着いた。

希望とは、大切な何かを行動によって実現しようとする気持ちである。

Hope is a Wish for something to Come True by Action.

すなわち、希望は次の4つの柱によって成り立っている。「大切な何か(Something)」つまり目標を、「行動(Action)」によって「実現(Come True)」しようとする「気持ち(Wish)」。この四本柱である。

こうして希望を成立させる要素が見えたことは、大きな意味があったと玄田教授は語る。

「人が希望を持てないのはなぜか、その理由にアプローチしやすくなりました。希望を持てずにいる人は、この四本柱のうちのいずれかが欠けていると考えれば、希望と向き合いやすくなるはずです。そもそも目標が見つかっていないのか、目標に対する気持ちが足りないのか、それとも目標を実現するための行動が欠けているのか、頑張っているのになかなか実現しないのか……。欠けているものを満たせば希望を持てるようになりますし、希望について考えることをきっかけに、自分の人生を少しでも前に進める手掛かりをつかめるのではないかと思います」

袖机の上に張られた「希望」の定義。

玄田教授は、希望学の研究を始めて以来、中学や高校の先生から、生徒たちに希望について話してほしいと頼まれるようになった。生徒たちは将来に希望を持てずに苦しんでいるように見える。希望を持ってこれからの人生を歩めるように、何かヒントになる話をしてほしい。そういう依頼だ。

「最初は何を話せばいいのか戸惑いましたが、希望の四本柱の話は、生徒たちにも分かりやすいものであったようです。希望を持てずにいるという生徒たちが、自分に欠けているのはどの柱なのかを考え始め、真剣に話を聞いてくれました。なかでも生徒たちに響くのは『行動』の要素です。『やりたいことはあっても、そんなの実現できないと最初から諦めていましたが、よくよく考えてみたら何の行動もしていないことに気が付きました』。そんな言葉を寄せてくれる生徒さんもいます。希望を分解して考えることが、希望をつくっていくきっかけになるのです」

「希望学」の正式名称は、「希望の社会科学」だ。その名が示すように、「希望学」は、社会との関わりのなかで希望を捉えることを目指している。冒頭で紹介したさまざまな調査は、社会科学の視点で希望を研究するために必要な手順の一つだ。数千人規模の調査対象者から話を聞き、さまざまなデータを集めた。その膨大なデータを解析し、ときにはフィールドワークにも赴いて研究を進めるのが、社会科学研究所の伝統的なアプローチである。

膨大な調査資料を保管し、必要な作業を行うための「社会調査室」。研究員や大学院生たちが取り組む地道な作業が研究を支える。データに向き合い、実証的に研究を進めるのが社会科学研究所の伝統的なアプローチだ。

こうした研究を積み重ねることで、希望のある人と希望を持たない人(あるいは持てない人)では何が違うのか、その差も少しずつ明らかになってきた。何が希望を生むのか、希望の源には大きく3つの要素があると玄田教授は言う。

「ひとつは『選択可能性』です。さまざまな選択肢を持ちうる人は、希望を持ちやすい傾向があります。『選択可能性』を高めるのは、年齢あるいは時間であり、健康であり、収入もしくは仕事であり、教育も一つの要素です。若くて健康で高い教育を受け、本人が納得できる仕事に就き、生活に十分な収入がある人は、希望を持ちやすいと言えます。もちろんそれは一般的な傾向にすぎませんが、希望にこうした傾向があると知っておくことは、社会に希望を広げるために重要な知見になるでしょう」

2つ目の要素は、人と人との「関係性」だ。

「あなたは友だちが多い方だと思いますか?」という問いを、20歳から59歳の人に投げかけると、米国では40%が「多い」と答え、英国と中国でも、その割合はそれぞれ約30%、約25%となった。対する日本は、「多い」と回答したのはわずか8%ほどに留まり、友だちが「少ない」「いない」という回答は60%を超えた。

「私たちが行った統計分析で、友だちが少ない人ほど希望を持ちづらいことが明らかになりました。希望の対象となる『何か(something)』を見つけ、その『思い(wish)』を育み、『実現(come true)』に向けた『行動(action)』へと踏み出す。そのいずれの段階も、人との関わり合いに大きく左右されます。人との関わり合いを通じて『何か』を見つけて『思い』を育み、信頼できる人に背中を押され、勇気を持って『行動』へと踏み出していきます。孤独な人はそもそも希望のタネを見つけることが難しく、『何か』や『思い』を持っている人も、孤立したままではそれを『実現』することは難しいと言えます。日本で希望を持ちづらくなっているのは、日本社会に広がる孤独が一つの要因だと考えています」

希望を育む「関係性」について、玄田教授が注目していることがある。

「東日本大震災以降、『絆』の重要性に大きな注目が集まりました。社会学では、『絆』には大きく2つの種類があると考えます。ひとつが『ストロング・タイズ(強い絆)』と呼ばれるもので、家族や友人など日常的に緊密な交流がある人間関係を指します。強い絆を感じて日々暮らすことは、安心感や幸福につながりますが、必ずしもそれが希望につながるわけではありません。もうひとつは『ウィーク・タイズ(弱い絆)』と呼ばれるもので、異なるバックグラウンドを持った人たちどうしの緩やかなつながりを指します。自分と違う世界で生きる人どうしが出会うことで、普段の生活では気づかない新たな発見や刺激を得て、それが希望の芽になることが多いのです」

希望を生み出す3つ目の要素として玄田教授が挙げたのは、「物語性」というキーワードだ。

希望とは、常に実現するものではない。むしろ、「希な望み」という字が示すように、実現に至らないことも多い。希望が叶わぬことは挫折になるが、その辛い経験を受け止め、プラスに転じることができれば、人は新たな希望を紡いでいくことができる。

その例として玄田教授が話してくれたのは、希望学の研究グループが長年訪ね続ける岩手県釜石市の物語だ。

「釜石では幕末に日本でいち早く製鉄が始まり、日本の発展にあわせて町も大きな賑わいを見せました。戦後の復興でも大きな役割を果たし、1970年代から80年代にかけては新日鉄釜石ラグビー部が日本選手権7連覇という前人未到の偉業を成し遂げます。島根県で生まれ育った私もとても勇気づけられました。そのころ、釜石は紛れもなく地域の希望の星でした。こうした栄光の影で、釜石は幾度もの苦難を味わっています。1896(明治29)年と1933(昭和8)年には大津波に襲われ、戦争中は、米軍の艦砲射撃で町が壊滅的な被害を受けました。そうした苦しみを乗り越えた釜石がラグビーで日本の頂点に輝いたストーリーに、多くの人が共感したのです」

研究室に張られた釜石のシールの数々。釜石とのつながりの強さが感じられる。

ところが、その栄光も長くは続かない。ラグビーで脚光を浴びた1970年代後半から、産業合理化の波を受け、町を支えてきた鉄鋼産業が少しずつ下火になる。1989(平成元)年にはすべての高炉が休止され、多くの人が町を離れた。だが、釜石の人たちは諦めない。町の再生を懸け、製鉄に大きく依存していた産業構造の転換を目指して奮闘と続ける。2000年代に入り、製造業出荷額がかつての勢いを取り戻しつつあったところに、東日本大震災で町は再び大きな打撃を受けた。

「それでも釜石では、希望を持って前に進もうとする人たちがいます」

玄田教授は、釜石で出会った人たちの顔を思い浮かべながら力強くそう語る。

困難な現状を前にして将来を諦めず、「思い(wish)」を別の「何か(something)」へと昇華あるいは転換させる。それが、希望にとって大事なことなのだろう。

高齢化や人口減少の進展を背景に、地方の再生に関心が高まっている。釜石の人たちはなぜ、幾多の困難を前にしても、希望を育み続けることができるのだろうか。玄田教授は、地方で希望をつくるうえで重要なポイントが3つあるという。

「ひとつは、対話による『希望の共有』です。地域のこれからをどう思い描くのか。それを地域住民どうしが対話を通じて共有することが重要です。うまくいく秘訣は、最初から地域住民全員を巻き込もうなどと大きな目標を掲げ過ぎないことにあるようです。70歳を超え、釜石で新たな事業に挑戦されているある経営者の方からは、『3人、分かってくれる人がいたら大丈夫だから』と教わりました。肩肘張らずに、心から信頼し合える数人の仲間で対話を始め、それを少しずつ大きく育てていくのがよいのでしょう」

「希望」について、研究を通じて出会った人たちについて、語る言葉に熱がこもる。「希望はときに悲劇を招く」という言葉が印象的だった。

残る2つのポイントは、「ローカル・アイデンティ(地域らしさ)」を磨き続けることと、地域の中だけではなく外ともつながりを築くことだ。

「地域で変えてはいけないものは何か。『希望の共有』だけでなく、何を変えずに残していくかを、地域の人たちどうしで確認しあうことも重要です。希望は〈変化〉を前提にしていますが、不思議なことに、守り伝えるべきものが明確になってはじめて、変えるべきものが見えてきます。町を愛する人たちが、守るべきものと変えていくべきものは何かを話し合うこと。そこから見えてくることが、地域の歩む道標になります。3つ目のポイントは、そうした対話を、地域の外の人とも進めていくことです。『ウィーク・タイズ(弱い絆)』から生まれる新たな発見や刺激が、希望の芽を生み出すきっかけになります。釜石の人たちも、熊本県水俣市をはじめ、各地の人たちとの交流を通じて、進むべき道を探り続けています」

そしてもうひとつ、釜石から教わった大切なことがあると玄田教授は言う。

「不況期に数億円の負債を抱え、苦境から再起を成し遂げた経営者の方が、こんな言葉をポツリとこぼされました。『人生に棚からぼた餅はない。動いて体当たりして、もがいているうちに何かに突き当たるものだ』。この言葉に、希望のもっとも大切な要素が凝縮されていると言ってもいいかもしれません。希望は誰かに与えてもらうものではありません。自分で、あるいは自分たちの手で、紡ぎ育んでいくしかないのです。誰かに希望を与えてもらおうという発想は、危険な結果をもたらしかねません。第二次世界大戦でヨーローッパを戦禍に巻き込んだヒトラーは、第一次世界大戦の敗戦に苦しむドイツで、国民の希望を体現する指導者として登場しました。苦しい状況で前を向くのは大変なことですが、希望を誰かに与えてもらおうという受け身の姿勢が、悲劇の歴史を生んだのです」

希望をいかにして自らの手で紡いでいくか。そのヒントが、「希望学」にはある。

http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/

1946(昭和21)年8月、敗戦後の東京大学再生のための改革の端緒として、当時の南原繁総長のイニシアティヴによって設置された研究所のひとつ。戦時中の学問のあり方への反省を踏まえ、「平和民主国家及び文化日本建設のための、真に科学的な調査研究を目指す機関」が構想された。法学・政治学・経済学・社会学の4つの社会科学分野の研究者が集い、世界各地の社会事象を研究対象とする。「比較現代法部門」「比較現代政治部門」「比較現代経済部門」「比較現代社会部門」「国際日本社会部門」の5部門と、「附属社会調査・データアーカイブ研究センター」からなる。

【取材・文:萱原正嗣/撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png