オーロラは一般に極域に現れるが、より低い緯度で発生する「低緯度オーロラ」というものがある。この低緯度オーロラの研究が近年さまざまな角度から進んでいる。カメラの感度の向上によってその観測が容易になったことに加え、その研究そのものが私たちの生活とも大いに関係しているからである。

オーロラを研究題材に選んで20年以上、いままさに低緯度オーロラの研究に取り組む名古屋大学宇宙地球環境研究所の塩川和夫教授に、その研究の最前線を伺った。

2015年6月、普段オーロラが見られない世界の複数の場所で、夜空にオーロラが輝いた。国際宇宙ステーションに滞在中だったアメリカのスコット・ケリー宇宙飛行士も「こんな光景は見たことがない」と、赤と緑の帯を持つオーロラの様子を船内から撮影してツイッターに投稿した。アメリカ、イギリス、オーストラリアなどの各地でも、夜空が赤や緑に淡く染まった。

このときのオーロラが、「低緯度オーロラ」だ。日本でも北海道などで見られ、2015年6月の他に、同年3月と12月に北海道で観測されている。じつは日本書紀にも「赤気」という名でオーロラについての記述があり、その当時から日本でも現象自体は知られていたことがわかっている。

オーロラそのものも、紀元前にアリストテレスなどによってすでに記録されているほど、現象自体は古くから知られていた。人類がその発生原理を理解するようになったのは、20世紀になってからのことである。1958年にアメリカが打ち上げた人工衛星「エクスプローラー1号」により、地球の周りに陽子や電子が大量に存在している領域があることが突き止められた。それにより、オーロラが太陽から飛んできた電子などが原因で発生していることが明らかにされたのだ。

太陽は、毎秒100万トンという量の電子や陽子を放出している。この電子や陽子は、超高温のために電離してそれぞれマイナス、プラスの電荷を帯び、「プラズマ」と呼ばれる状態(固体、液体、気体に次ぐ第4の状態)になっている。このプラズマの流れは「太陽風」と呼ばれ地球の近傍にも降り込んでくる。そしてそれが地球上空の大気に衝突することでオーロラが発生するのである。

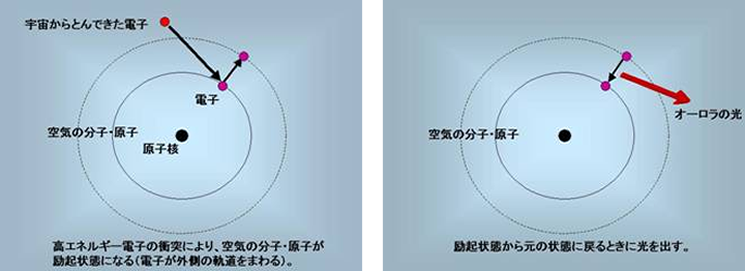

大気(空気)は、窒素分子、酸素分子、酸素原子などから構成されていて、各分子・原子は原子核とその周りをまわる電子からなる。地球の周りのプラズマ(電子や陽子)が降り込んで空気中の分子・原子内の電子に衝突すると、図1のように、電子はエネルギーをもらい外側の軌道に移動する(励起状態)。しかしその状態の電子は不安定なため、しばらくすると自然に元の軌道に戻る。すると電子は、もらった分のエネルギーを放出し、それが光のエネルギーとなってオーロラを発生させるのである。

図1 「宇宙から飛んできた電子」とは、地球の周りのプラズマである。電子が励起状態から元の状態に戻るときに出てくるエネルギーの大きさによってオーロラの色が決まる。エネルギーが大きいと青、小さいと赤、その中間だと緑となる。

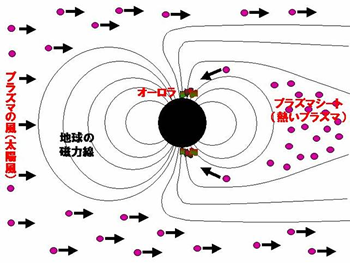

図2 図の左側に太陽があるとしたときの地球の磁力線の様子。地球の右側に延びるのが「磁気圏尾部」で、その中で特にプラズマがたまっている部分は「プラズマシート」と呼ばれる。(塩川教授提供)

地球は、その周囲を磁力線に囲まれている(図2)。この磁力線は、北極と南極を結ぶように走っているが、太陽の逆側は太陽風に押されて長く延び、「磁気圏尾部」と呼ばれる尾のような領域を形成している(図の右側)。太陽から飛んできたプラズマは、この領域に大量にたまる(図の「プラズマシート」)。プラズマは磁力線に沿って動く性質があり、ここから極域に向かって移動し、その付近で大気と衝突する。それゆえオーロラは極域を中心に発生するのである。

「大気を光らせているのはプラズマです。光が強いところはプラズマ密度が濃く、弱いところはプラズマ密度が薄いと言えます。つまり私たちはオーロラの動きを見ることで、地球の周りのプラズマの動きを見ているのです。プラズマは人工衛星を故障させることもありますし、宇宙飛行士を被ばくもさせます。宇宙に活動の場を広げた私たちにとって、プラズマの動きを知ること、つまりオーロラを観測することは重要な意味を持っています」

塩川教授はそう話す。オーロラはその美しさによって知られるが、その幻想的な光は、じつは宇宙に関する情報を含んでいるのである。

地球規模で変動するオーロラの全体像が初めて映し出されたのは1950-1960年代のことだ。1957から58年にかけ、太陽の磁気が地球に与える影響を研究する国際科学研究プロジェクト「国際地球観測年(IGY)」が進められ、その一環として、北半球の約50か所に全天カメラ(上下左右全方位の360度撮影できる)が設置されたことがきっかけだ。

この観測によって、たとえばオーロラは北極点や南極点ではあまり発生せず、そこから少し離れた北緯・南緯70度ぐらいの領域を中心とした帯状の領域によく発生することなどがわかってきた(その帯状の領域は「オーロラ帯」と呼ばれる)。

その後、1971年にカナダが打ち上げた「ISIS-2衛星」が上空からオーロラ全体像を撮像したのを皮切りに、アメリカの「DMSP衛星」、日本の「きょっこう」など、人工衛星によるオーロラ観測が盛んになっていく。と同時に、宇宙からは捉えられないオーロラの細部の構造や動きを観測するため、地上にカメラを設置しての観測も各地で行われるようになっていった。

塩川教授も、そうした時代から各地に行って、カメラを設置しての地上観測を続けてきた。

「初めて行った海外は、スピッツベルゲン島というノルウェーの北にある島でした。その後、カナダ、ロシア、オーストラリアなど、さまざまな場所に観測に出かけています。各地から自動でデータが取得できるようにするために、共同研究者の施設などにコンテナハウスを建てさせてもらい、その上にドームをつけて中にカメラを入れた観測所を作ります」

1991年、ノルウェーのスピッツベルゲン島での観測時に塩川教授が撮影。肉眼で見たときはこれほどはっきりとは見えなかったが、フィルムを現像したらこのように写っていたとのこと。人間の眼とフィルムとでは感度が異なり、見え方も変わる。(塩川教授提供)

そのようにしてオーロラの動き、色、強さなどを調べることで、ここ数十年の間にさまざまなことがわかってきた。

塩川教授が特に注目して研究してきた現象に「サブストーム」がある。これは、オーロラが静かな状態から急に明るさを増し、全天一面が舞い踊るようになる変化を指す。「磁気圏尾部」に溜まったエネルギーが一気に解放されるとき、プラズマが地球方向に加速され、大気と衝突することでサブストームが発生する。ただ、溜まったエネルギーの解放がどういうきっかけで発生するのかはいまもはっきりしていない。塩川教授はその解明に向けてこれまで大きく寄与してきた。

オーロラの持つさまざまな特徴は、数十年にわたる研究の積み重ねで明らかにされてきたが、これまでその対象は、主に極域で見られる明るさの強いオーロラだけだった。近年、カメラの性能が上がるにつれて明るさの弱いオーロラの観測も可能になった。そうして「低緯度オーロラ」の研究が始まるようになってきたのだ。

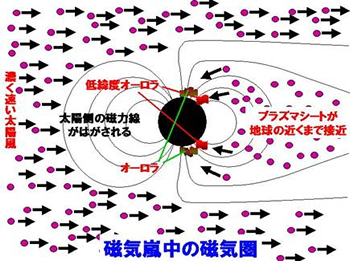

図3 磁気嵐中の磁気圏。磁気嵐が起きると、プラズマシートのプラズマがより地球の近くまで入ってくるため、オーロラが低緯度側に広がってくる。(塩川教授提供)

「90年代初めごろ、極域のオーロラの1000分の1ぐらいの強さの光まで捉えることができるカメラが登場しました。その結果、北海道などを含めた中低緯度に生じている弱いオーロラが観測できるようになっていきました」

低緯度オーロラは、太陽表面の爆発によって強い太陽風が生じ、「磁気嵐」という現象が起こるときに発生しやすくなる。磁気嵐が起きると、プラズマシートに高いエネルギーのプラズマがたまり、より地球に近いところまでプラズマに満たされるようになる。磁力線に沿って移動するプラズマは、地球近傍のものほど低緯度側に降り注ぐ(図3参照)。それゆえ低緯度オーロラは、より地球に近い宇宙空間のプラズマの動きを表していることになる。

「極域のオーロラ帯に発生する強いオーロラは、地球半径の10倍ぐらい離れたプラズマによって起こされます。一方、低緯度オーロラを引き起こすプラズマは、地球半径3~4倍のところにあるものです。後者は、地球の磁気圏の中でも『内部磁気圏』と言われますが、ここはすべての人工衛星の活動に関係しています。近年、この領域について知ることの重要性が明らかになり、2012年にはアメリカが内部磁気圏探査を目的として『RBSP衛星(ヴァン・アレン帯探査機とも)』を打ち上げました。日本も2016年度には同じ目的の『ジオスペース探査衛星(ERG)』を打ち上げる予定です」

現在、塩川教授は学生たちとともに、複数の切り口でオーロラの観測・研究を進めている。その一つが、ばらばらの雲のような構造をもって点滅するオーロラに関するものだ。

「点滅するオーロラを観測し続けているうち、指状のものが突然ぐにゅぐにゅと現れてから、ばらばらの構造にわかれていくことを発見しました(図4)。これはおそらく、密度の異なる二つの流体が、微妙な均衡を保っていた状態から、ちょっとした力で一気に動き出す現象ではないかと推測しています。味噌汁が混ざるときに起きているのも同じ現象で、これを『レイリー・テイラ―不安定性』と呼びます。地球の周りの磁力線には張力に相当する力が働いていて、その力と、磁場とプラズマが生み出す圧力が釣り合っているところに何らかの不安定性が生じ、指状のオーロラが発生するのではないかと考えています」

他の学生は、カナダの低緯度地域のオーロラを例に、点滅と呼応して周期的に発生する電波を観測・分析している。オーロラの電波の存在は以前から知られているものの、その発生のメカニズムや、なぜ周期的に繰り返すのかなどはわかっていない。

カメラの感度が上がったことで研究が進んだのは低緯度オーロラだけではない。低緯度オーロラよりもさらに緯度の低い、赤道あたりでも発生する「夜間大気光」もいまは観測できるようになった。発光原理はオーロラと同じだが、夜間大気光は、宇宙空間のプラズマではなく、太陽の紫外線が大気中の電子にエネルギーを与えることで起きている。

「オーロラが上空90~600キロぐらいの幅広い高さで光るのに対し、夜間大気光が発生するのは上空2箇所の範囲です。ひとつが80km~100kmぐらいの範囲で、ここで生じる夜間大気光を観測すると、光によって大気の波をとらえることができますが見えるようになります。この波を地球規模で把握すると大気大循環の駆動の様子が可視化でき、そのためのさまざまな研究が進んでいます。もうひとつは200km~300kmぐらいの範囲で、そこでの大気はプラズマになっています。そのため、この高さで起こる夜間大気光を観測すると、この高さのプラズマの動きを理解することができます」

低緯度オーロラと夜間大気光が見えるようになったことで私たちは、これまで知ることのできなかった地球上空や地球近傍の宇宙空間をより深く理解できるようになってきた。活動領域をどんどん地球の外へ広げていく私たちにとって、その研究が今後ますますその重要性を高めていくことは間違いない。

全天カメラで撮影したオーロラを動画で示しながら、その背景を丁寧に語る塩川教授。

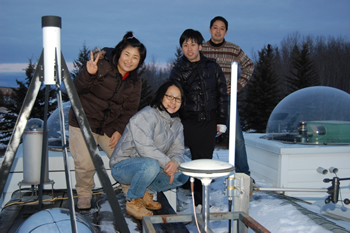

2012年2月22日、カナダ・アサバスカのオーロラ観測施設にて。塩川教授(最後列)以外の3名は大学院学生(一番左は韓国からの留学生、他は日本の学生)。ドームの中や左の装置はオーロラ観測のためのカメラや分光器。(塩川教授提供)

名古屋大学宇宙地球環境研究所は、国内4か所に加えオーストラリア、インドネシア、カナダ、ロシア、ノルウェーなど計13か所に全天カメラを設置してオーロラや夜間大気光の観測を行っている。塩川教授のみならず、大学院生もみな、これらの観測所を実際に訪ねる機会があるという。

「オーロラ研究の最大の醍醐味は?」という問いに、塩川教授は「いろんなところに行けることですね」と答えた。学会なども含めると毎月のように海外に行く塩川教授は、まさにオーロラ研究を全身で楽しんでいるように見えるが、もともと宇宙に強く興味があったわけではないという。

「小さいころから自然は好きだったものの、その興味は宇宙ではなく生物に向いていました。幼少期に父親が毎週のように釣りに連れて行ってくれた影響かなと思っています。しかし当時は生物がどちらかといえばマイナーな学問だった時代でした。2歳上の兄が同じく生物を志して大学受験に失敗して浪人してしまったこともあり、『お前は生物はやめろ』と言われ、私は物理方面に行くことにしました。そうして地球物理に興味をもち、指導教官の専門分野がオーロラだったこともあり、その道の研究をすることになりました」

2013年10月17日、国立極地研究所の光学較正実験室にて。高感度全天カメラ(中央の装置)の較正実験の際に撮影。左より、エルサルバドルからの留学生(大学院学生)、塩川教授、ナイジェリアの研究者(大学講師)、韓国からの留学生(大学院学生)。各大学院生は2016年3月に名古屋大学で博士号取得。(塩川教授提供)

オーロラの観測というと優雅なイメージを連想するが、実際はそうばかりではないらしい。

「寒い僻地に一人で1か月滞在しなければならないといったこともあり、厳しさもあります。また、外国の学生で白熊に襲われて亡くなられた方もいましたし、私も一度、ひやりとしたことがありました。極域にはアークティックフォックスという真っ白のキツネがいて、普段は人間を怖がって姿を現さないのですが、なぜか近寄ってきたので思わず手を出したら、ガブリとかまれたんです。あとから聞いたら、近づいてきたのは、狂犬病にかかって人間も何もわからなくなっていたからだろうとのことでした。幸い手袋の上だったから傷はできなかったものの、もし傷ができていたら大変なことになっていたはずです。日本の感覚でむやみに野生動物に近づいたりしたらいけないことを痛感しました」

そうした経験をしながら20年以上にわたって毎年オーロラを見てきた塩川教授は、いまは科学者の眼で冷静に現象を見るようになった。それでも、サブストームが起きているときなどにオーロラが全天を舞い踊る光景は、言葉にできないほど美しく、驚愕させられるという。

オーロラは、人間に畏敬される自然現象であり続けながら、同時に私たちと宇宙をつなぐ架け橋のようなものになりつつある。この先、オーロラの研究はどういう方向に向かうのだろうか。

「いつか人間が宇宙に住む日が来るとすれば、そのときこの学問は気象学になると思っています。今日はプラズマの量が多いから注意してくださいとか、磁気嵐が起こりそうですから外に出ないでくださいとか、そういう情報が重要になる日がくるかもしれません」

そのときオーロラは、私たちの誰にとっても、日々意識せざるを得ないものになっているだろう。

名古屋大学の学内組織であった太陽地球環境研究所(太陽研)、地球水循環研究センター(地水センター)および年代測定総合研究センター(年測センター)を統合して、2015年10月1日に発足した新しい附置研究所。宇宙科学と地球科学を結び付ける全国で唯一の研究所である。宇宙・太陽圏・電磁気圏・大気圏・水圏・生物圏・地圏まで幅広い分野の研究者から成ることを生かし、領域を超えた総合的な研究を進めている。

【取材・文:近藤雄生/撮影:吉田亮人】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png