2015年12月、パリでCOP21が開催された。

地球温暖化の進行は多くの科学者が認めるところであり、各国政府にとっても共通する関心は、温度上昇をどの程度に抑えるかに絞られている。そこで注意すべきは、温暖化が海洋大循環に与える影響だ。

オホーツク海と南極で海洋循環の研究に携わる北海道大学低温科学研究所の大島慶一郎教授は、海洋循環の変化が、さらなる気候変化を招きかねないと警鐘を鳴らす。

海に海流があることは誰もが知っている。たとえば日本近海なら、黒潮や親潮、対馬海流などの名前を聞いたことがあるはずだ。中南米からヨーロッパに向けて流れるメキシコ湾流もよく知られている。このような海流は海の表層から水深1000m程度までで卓越する現象である。これに対して、深さ1000メートル以下の深層にまで及ぶ流れがある。この「深層海洋大循環」は別名「熱塩循環」とも呼ばれており、極域(あるいは高緯度)の海でできる重く冷たい水が沈み込むことによって生じる。

この沈み込む重い水はどのようにしてできるのだろうか。その生成には海氷が密接に関わっている。

「海の水が凍って海氷ができるときには、海水中の塩分を可能な限り排出します。そのため多くの塩分が海水中にはき出され、冷たくて塩分の高い水『ブライン』が生成されます。海水は冷たいほど、また塩分が高いほど重くなります。たとえばオホーツク海では、大量に海氷がつくられるため、北太平洋で一番重い水が生成されています。その結果、オホーツク海沿岸でこの重い水が沈み込み、別の場所で徐々に湧き上がることで、北太平洋にまで及ぶ上下方向の循環が起こっているのです」

オホーツク海から潜り込む重い水は、水深200~800m程度の中層まで達するが、深層には及んでいない。それでも、この循環は北太平洋域でポンプのような役割を果たしている。

ポンプとは、重い水とともに鉄などの物質が一緒に運ばれることを意味する。鉄分は生物にとって重要な栄養素である。オホーツク海や西部北太平洋で生物生産量が多いのは、この循環に伴って運ばれる鉄分が豊富にあるからとの仮説がある。ところが、そのオホーツク海で異変が起こっている。

「オホーツク海では、この40年ぐらいの間に海氷の生成が減っています。そのため重い水の生成量も減っていて、結果的に、重い水が潜りこむことによって起こる北太平洋全体の循環が弱まっているのです。我々はオホーツク海のことを『北太平洋の心臓』と呼んでいますが、そのポンプ機能が弱っていることが懸念されます」

オホーツク海を起点とする循環の範囲は、北太平洋に限られており、地球全体には及ばない。けれどもエリアが限定されている分、短い時間スケールで変化が起こる。

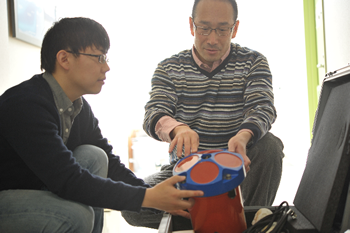

オホーツク海上の氷の上で、命綱を付けて観測を行う大島教授(右)。研究活動には長期のフィールドワークが必須だ。オホーツク海や南極海など、極地の海を見て回る。現場で得たデータが、研究を推し進める大きな力となる。

海中に係留して長期連続計測を行う「超音波式ドップラー流速プロファイラー」。 海氷のない夏季に設置して、次の年の夏季に回収し1年間のデータを得る。

地球全体を巡る海洋大循環も、基本的なメカニズムはオホーツク海と同じだ。北大西洋のグリーランド沖と南極大陸近海で、冷たく重い水が沈み込むことにより、大循環が起こっている。グリーランド沖起源の深層水を「北大西洋深層水」、南極海起源の深層水を「南極底層水」と呼び、いずれも海底にまで沈み込み、1500年から2000年かけて地球を一周する。この海洋大循環が、地球の気候を決めている。

「たとえば、太平洋で2000m以深の水は、ほとんどが南極底層水起源です。つまり南極底層水は、ものすごく量が多い。地球上で海が持っている熱量は巨大ですから、海洋大循環が変化すると地球の気候システムも大きく様変わりします。逆に言えば、現在の地球の気候が保たれているのは、海洋大循環が安定しているからなのです」

南極海では以前から、ロス海、ウェッデル海、アデリーランド沖の3ヶ所が底層水生成域として知られていた(地理関係は右下の図を参照)。底層の海水の特性分布からは、これらの海域以外でも底層水がつくられている可能性が指摘されていたが、それがどこの海域なのかはわかっていなかった。

底層水の元となる重い水は、海氷生産が多いところ(ポリニヤと呼ばれる)でブライン(塩分の高い水)が排出されてつくられる。そういう場所を調査すれば、底層水の生成域を発見できるはずだが、自然環境が苛酷な南極全体をくまなく調査することは難しい。そこで大島教授のチームは、未知の底層水生成域を見つけるため、まず人工衛星による観測データなどから海氷生産量を見積るアルゴリズムを、世界で初めて開発した。

計算結果によれば、南極で最も多く海氷が多くつくられている場所として、底層水の生成域であるロス海が示された。つまり計算値と現実が一致しており、アルゴリズムの正しさが実証されたといえるだろう。さらにこのアルゴリズムは、意外な結果をも示していた。

「昭和基地の東約1200kmにあるケープダンレー沖海域が、新たな底層水生成域である可能性が出てきたのです。計算結果は、ロス海に次いで多くの海氷がここでできていることを示しています。仮に我々の計算結果が当たっているとすれば、ケープダンレー海域でも重い水の沈み込みが起こっているはずです。そこで2008年と2009年の夏、南極に実地調査に赴き、観測機器を沈めて翌年回収しました。収集された海水の流れや温度、塩分データなどから、間違いなくここで重い水が大量にできていることがわかったのです。すなわち、第4の南極底層水の生成域を発見したのです」

大島教授らの研究成果は、2013年3月号の『Nature Geoscience』誌(右)の表紙論文に採用された。また、海洋物理学の教科書『Descriptive Physical Oceanography』(左)には、南極全域の海氷生産量マッピングの成果が図(前頁図)とともに記載されている。

南極の観測船の甲板で手際よく測器のセッティングを行う。ケープダンレー付近の予定していた場所で係留ができず、急遽観測点を変更、測器のセッティングも変更して観測した結果が、底層水の流出の発見につながった。

南極の厳しい環境のなかで観測作業に取り組む(日本南極観測隊「しらせ」にて)。海洋観測に欠かせない「係留系」を投入するところ。黄色の丸い部品は「係留系」の浮き。

前述したようにオホーツク海では既に、海氷生産が減っていることが明らかになっている。オホーツク海の海氷面積は1970年代と比べて約25%減少している。この地域では過去50年で気温が約2℃も上昇した。地球全体での過去50年の平均気温上昇率0.65℃(IPCC:気候変動に関する政府間パネル)に比べ、上昇率ははるかに大きい。この温度上昇が海氷減少の原因と推定される。

「海氷が減ると、ブラインの生成も減ります。我々が中心となって取得した最新のデータに過去のデータを合わせて解析すると、この50年でオホーツク海の中層水は水温が上昇していることが明らかになりました。これは海氷の生成量が減った結果、冷たく重い水が、中層へ潜り込む量が減ったことを意味しています」

では、地球全体を巡る海洋大循環はどうなっているのだろうか。そこでの変化は、オホーツク海での変化よりもはるかに大きな影響を、地球の気候にもたらすことになるはずだ。

IPCCの第5次報告書は、南極で起きている大きな異変を2つ指摘している。ひとつは底層水の昇温化であり、もうひとつは西南極での氷床の融解加速である。氷床融解の加速が底層水の低塩化を生むなど両者が密接に関係している可能性もある。

「この状態が続けば海洋大循環が変化し、地球全体の気候が変化する可能性があります。また、氷床の融解は数メートルオーダーの海面上昇にもつながるでしょう。もちろん、この先10年ぐらいでどうこうなるという話ではありません。けれども大気中のCO2濃度の上昇速度は、これまで地球が経験したことのない速さに達しています。大きな変化はないと思われていた深層でも、南極底層水は確実に変化していることが明らかになり、重い水の沈み込みが弱まっているかもしれません。海洋大循環が地球を1周するには1500年から2000年ぐらいかかりますが、局地的な変化が起こる時間スケールはもっと短いと考えられます。南極の変化は全世界が協力してしっかりチェックしていく必要があるでしょう」

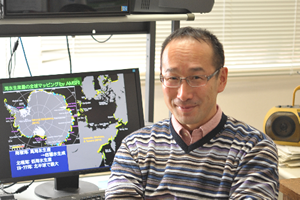

研究について語る時の大島教授の表情からは、少年のような純朴さが伝わってくる。実際には極地の大自然の中で、想像を絶する厳しい状況に何度も遭遇しているはずで、そうした人並み外れた体験が、人柄をまろやかにすることを感じさせる。

地球温暖化の研究には、全世界のあらゆる分野の研究者が携わっている。温暖化現象そのものは物理化学系の研究対象だが、温暖化が社会に及ぼす影響やそれに伴う政策決定などは社会科学の対象となるからだ。たとえば総合地球環境学研究所と低温科学研究所が立ち上げた『アムールオホーツクプロジェクト』では、物理、化学、生物、水産分野や地理学・社会科学の研究者が協力して学際的な研究を進めている。その目的は前述した仮説の検証だ。

「私自身は地球流体力学がスタートで、数値モデリングから現場観測の世界に足を踏み入れました。いま南極で立ち上げようとしているプロジェクトは、化学や生物学に加えて氷床の研究者から、さらには古気候や古海洋の研究者までを含む学際的なものです。かつてない速度で温暖化が進行している現在、南極の変化が、地球全体に与える影響を知るためには、過去に起こったことを理解しておくことが必要と考えるからです」

実は大島教授は、院生時代までは紙と鉛筆だけで勝負するバリバリの理論派だった。ところが低温科学研究所に就職が決まり、状況が一変する。北海道出身とはいえ山にさえ一度も登ったことのなかった人物が、南極観測隊に参加することになった。それも苛酷な環境に耐えなければならない越冬隊員である。この時の体験が、人生観を変えた。

「端的にいうなら、わずか1年の南極体験で、人生について20年分ぐらいの勉強をしました。理論追求は独力での作業です。ところが南極での作業は、全員が一致団結しなければ、命にかかわる危険性がある。人と関わることの大切さ、共同作業で求められる段取り、手順を考えるために必要な想像力、リーダーシップのあり方などに加えて、観測データが研究に与える意味を思い知りました」

理論を支える現場観測の重要性を痛感した大島教授は、1998年から2001年までオホーツク海で行われたプロジェクトに参加し、メンバーのなかで唯一、4年間で4回とも船に乗り込み、現場指揮官を務めた。そのときの経験が、後に南極ケープダンレー海域で現地調査を行った際にも活かされた。

「ケープダンレー沖では、測器による係留系観測を5ヶ所で行う予定でした。ところが例年になく海氷の勢力が大きく、予定どおり測器を設置できたのは2ヶ所だけ、残りの3ヶ所での設置は難しいと判断しました。そこで急遽船の上で、設置可能な最善の地点を新たに選定し、それに合わせて測器のデザインに変更を加え、新たな地点に係留系を入れました。結果的にはこれが大当たりで、未知の底層水の流れを見事に捉えたのです。その場で段取りを変えることができたのは、以前の南極体験のお陰です」

大島教授の研究対象は、地球温暖化そのものではない。けれども、全地球の気候状態を支えている海洋の学際的な研究は、温暖化の進行をチェックするうえで貴重な知見となるはずだ。

研究室にはこれまでに使われた測器が数多く保存されている。「2014年海鷹丸で回収」、「2015年オーロラ号で回収」時には「電源トラブル発生」など、ほんの数文字の言葉の背景には、現場で起こるさまざまな予想外の出来事が秘められている。

1941年、北海道大学初の附置研究所として設立。雪氷学や低温生物学の分野で発展し、北海道大学の顔とも呼ぶべき存在となる。1995年に寒冷圏の自然現象の基礎と応用研究を目的とする全国共同利用研究所に改組され、国内外の大学・研究機関との連携を推進。環オホーツク海地域、南極、北極など世界各地の寒冷陸域・海域においてさまざまなフィールド研究を展開し、独創的・先進的な成果をあげている。

【取材・文:竹林篤実/撮影:島田拓身】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png