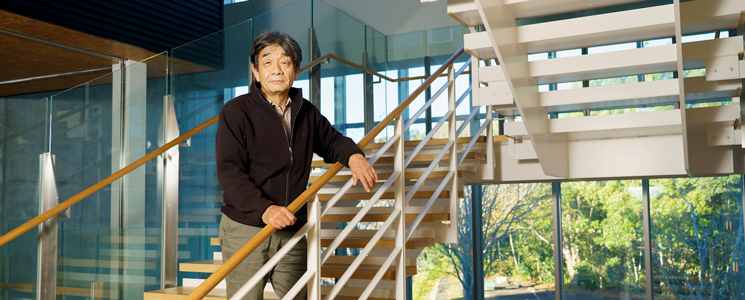

「植物ホルモン」とは、植物内で微量で作用する生理活性物質や情報伝達物質を意味する。これまでに植物ホルモンとして認められた物質は、10種類ほどある。そこに新たな1ページを付け加えるべく研究に取り組んでいるのが、キノコの研究者である静岡大学グリーン科学研究所の河岸洋和教授だ。そのきっかけは、約20年前に芝生で見つけた「妖精の輪」にある。キノコ研究に打ち込んできた教授が、キノコに秘められた不思議な力を語る。

静岡市立岡小学校の芝生に現れたフェアリーリング。(静岡県立大学・菅研究室・稲井誠講師撮影)

出会いは2004年のことだった。当時河岸教授は、キャンパス内の宿舎に暮らしていた。そのベランダから芝生を眺めていて異変に気づいた。

「ふと見ると芝生の一部が弧を描き、周囲より明らかに色濃くなっていました。そこだけが、まるでクルマのタイヤで芝生を踏みつけてまわったのかと思うぐらいにくっきりと色が違っていたのです」と当時の状況を振り返る。

とはいえ、やがて冬枯れの季節を迎えると、そのアーチもそれほど目立たくなり、教授もその存在を忘れていた。ところが翌年の春になると再び、以前よりも大きくなった弧が現れ、今度は弧の上にキノコが群生していた。

「私はキノコの研究者ですから、当然こうした現象の背景には、何らかのメカニズムが働いていると考え、文献をいろいろ調べてみました。その結果、この弧が『フェアリーリング(Fairy rings=妖精の輪)』と呼ばれる現象であり、生えているのはコムラサキシメジと呼ばれるキノコだと分かったのです」

コムラサキシメジは食用キノコだから、フェアリーリングで見つけたときも「まず食べてみました。家族は気味悪がって食べなかったけれど」と、好奇心旺盛な河岸教授は語る。

フェアリーリングについて本格的に調べ始めた教授は、これが最初に論文として発表された1675年以降の研究史を辿っていった。その結果、これまでに何本か論文が発表されてはいたものの、妖精の正体が未だ完全には解明されていないことがわかった。なぜ、コムラサキシメジの生えている部分だけ、芝生が繁茂するのか。

「何らかの形でコムラサキシメジが絡んでいるのは間違いありません。従来の定説では、繁茂する理由について、菌糸が枯れ草や土壌中のタンパク質を分解し、植物にとって利用しやすい窒素肥料のようなものをつくるからとされていました。けれども『それは何かが違う』と直観的に思ったのです。コムラサキシメジの何らかの成分が関係しているのではないか。そう考えて、コムラサキシメジの菌株が芝の成長を促すかどうかを実験で試すことにしました。菌を芝に人工感染させると、予想したとおり、明らかに芝の成長が促進されました。それを受け、芝の成長促進にどんな化合物が作用しているのかを突き止めにかかったのです」

研究を開始して約2年後に、河岸教授は化合物を1つ特定した。芝の成長を促す物質の正体は、2-アザキポヒサンチン(AHX)だった。これは既に人工合成によってつくり出されていた化合物だが、植物に対する活性は知られておらず、天然成分としては初めての発見となった。さらに教授らは研究を進めた。

「フェアリーリングに関しては、芝が輪に沿って枯れるとの報告もありました。実際、コムラサキシメジを観察していると、まわりの成長を抑制しているケースも見られます。そこで化合物探求を続けた結果、1年後に今度は芝の成長を抑制する化合物、イミダゾール-4-カルボキサミド(ICA)を発見しました」

ICAもAHXと同じく合成品の存在は知られていたが、天然由来成分の発見は初めてだった。教授らはその後も検討を重ね、AHXとICAに関する研究成果をまとめた論文を2010年に発表している。

さらに教授らは、植物がAHXを吸収するとできる代謝産物を発見し、その精製に成功する。3つめの化合物は、2-アザ-8-オキソヒポキサンチン(AOH)と名づけられた。これはまったく新規の化合物である。

AOHの発見を中心にまとめた論文は、2014年、化学分野の総合学術雑誌として知られる『Angewandte Chemie』に掲載された。これを受けて教授らの論文は、同じ年に『Nature』誌の「RESEARCH NEWS & NEWS」コーナーの記事で紹介される。その記事には「Fairy chemicals」とタイトルが付けられていた。この記事に因んでこれ以降、教授らは3つの化合物を「フェアリー化合物(FCs)」と総称している。

河岸教授が化合物発見に続けて行ったのは、FCsが植物の成長活性を発現するメカニズムの解明だ。

「シバはイネ科ですから、同じイネ科で遺伝子情報の豊富なイネの成長に対するAHXの効果を試してみました。すると低温や塩ストレスなどの悪条件下で成長に回復傾向が見られ、高温ストレスに対しても抵抗性が示されました。さらにAHXにより発現量の増加したイネの遺伝子を解析した結果、AHXによってイネは環境からの継続的で多様なストレスに対する抵抗性を獲得しているのが分かりました。またアンモニア態窒素の吸収による、成長促進効果も明らかになりました」

これらの結果を踏まえて、教授らはイネ以外の植物についてもFCsの効果を試していった。その結果、FCsを使って実験したすべての植物において、成長促進効果や、ストレス環境下での成長維持効果が見られた。

となると、自然に次の疑問が生まれてくる。すなわち「FCsがすべての植物で効果を発揮する化合物だとすれば、そもそもFCsそのものが、すべての植物内でつくられているのではないか?」という疑問だ。

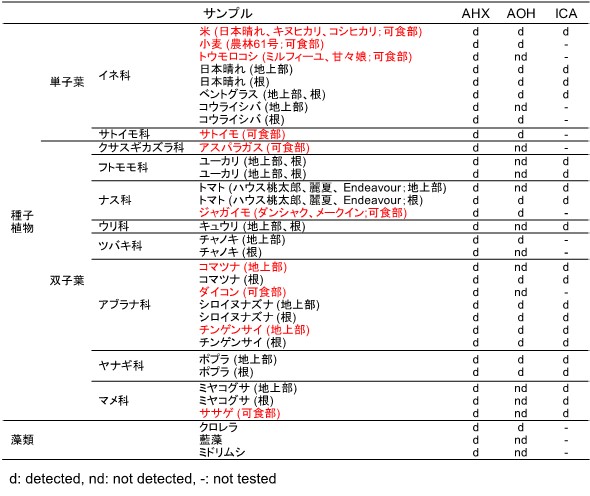

そこで教授らは、さまざまな植物の抽出物を徹底的に精査していった。その結果、AHXは調査したすべての植物で内生されており、ICAも多くの植物での内生が確認された。その後、AOHの内生も確認されている。

「植物の中で内生され、その成長を調節し、あるいはストレス耐性を与えるような物質とは、すなわち植物ホルモンと考えてよいでしょう。ただし、ホルモンとして広く認められるためには、その生合成や代謝経路を明らかにする必要があります。そこで静岡県立大学の菅敏幸教授(2021年7月没)に、予想されるFCsの前駆体や代謝産物を合成していただき、それらが実際に植物に内生していることを証明してきました」

表中のdは検出、ndは未検出を意味する。未検出である原因は、現時点での測定機器の感度に限界があるため、もしくは試料の生育段階では含量が検出感度以下だったためと考えられている。なお赤色表示は、人が日常的に食べているものを示す。

こうした研究を進める際に何より大切なものが2つあると、河岸教授は語る。

「まずは化合物の化学構造式を見たときに、その生合成ルートが頭に浮かぶかどうか。その際に私のアイデアの源となっているのが、有機合成化学で学んだ有機化合物に関する知識です。この段階では、アイデアをどれだけ自由に広げられるかが勝負です。アイデアを思いついたら、次はそれを実験で実証していく。この段階で思いついた化合物の存在を明らかにするためには、実際につくってみて、その化合物が天然にも存在することを証明するのが最も信頼性の高い方法です。その天然に存在するかどうかわからないような化合物の化学合成を一手に引き受けてくれていたのが、誠に残念なことに今年亡くなってしまった菅教授でした」

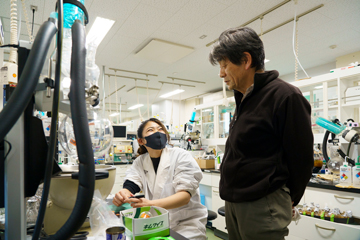

フェアリーリングに関連する化合物の実験に取り組むM2の学生。研究室で河岸教授が指導しているのは、学生と研究員合わせて約20名になる。

さらに研究を続けた結果、教授らのチームはFCsの生合成を司る経路までを解明している。この時点で、妖精の輪を初めて見つけてから15年以上が経過していた。これらの研究成果により、植物ホルモンとしての条件は、ひと通り明らかにされた。

「だからといって、直ちにFCsが植物ホルモンとして認められるわけではありません。『FCsは確かに植物ホルモンだ』と言ってくれる研究者が増えているのは事実です。けれども、国際的に認められるまでには、まだまだ時間がかかるでしょう。ただ認知されたときには、歴史に残る仕事になるし、高校の教科書に載るぐらいのことはあるでしょう」

教授らの発見したAOHは、美肌効果が期待され化粧品原料として採用された。さらに農作物の収量増加に対する効果も明らかになっており、手始めには芝の育成剤としての採用が検討されている。

キノコ関連では、他にも河岸教授らのチームが世界に先駆けて発表した研究成果が複数ある。その1つが、2021年に公開されたアメリカ映画『Fantastic Fungi』(邦題「素晴らしき、きのこの世界」)にも登場したヤマブシタケだ。この映画は、キノコや菌類の秘める力に迫るドキュメンタリー作品であり、実は河岸教授の名前も登場する。

「ヤマブシタケの抗認知症効果に関する研究を、1990年代に世界で最初に始めたのが、私たちのグループでした。ヤマブシタケからは、1991年にヘリセノンC-Eを発見して以降、ヘリセノンF-H、エリナシンA-C、エリナシンD-Gから2000年のエリナシンH-Iに至るまで相次いで新物質を発表しています。これらはいずれも、アルツハイマー病の予防や治療への有効性が指摘されている神経成長因子(NGF)の合成を促す化合物です」

その後、教授らのチームは、ヘリセノン類とエリナシン類を使ったラットによる動物実験も行っている。その結果、動物実験においては学習能力の改善効果が明らかにされている。だからといって直ちにヒトに対する効果があるとまではもちろん言えない。ただヤマブシタケは安全な食用キノコであるため、いくつかの臨床試験か行われている。

その結果、これまでに6本の論文が発表されており、そのうちの5本は日本の研究者が出したものだ。いずれにおいても、ヤマブシタケの認知症患者に対する有効性が確認されている。そして、日本はもとより、中国、韓国、欧米でも健康サプリメントとして、ヤマブシタケの成分を配合した製品が多数販売されている。

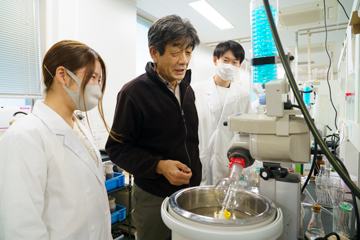

エバポレーターにより溶媒の減圧作業を行っているところ。教授の研究室では、こうした実験を行う際に大学院生が学部生を指導する仕組みになっている。

もう1つ、教授らはスギヒラタケのキノコ毒を精製し、その構造を解明している。研究のきっかけとなったのは、2004年にこのキノコを食べた人たちの間で発症した急性脳症である。

それまでスギヒラタケについては、食中毒に関する報告はなく、美味な食用キノコとして知られていた。ところが、この食中毒事故の患者数は59名に達し、腎機能障害を持っていた17名が亡くなった。当時「戦後最悪の食中毒事件」と報道され、厚生労働省は研究班を組織して原因究明にあたった。河岸教授も研究班に班員として加わっている。

「急性脳症を発症したのはなぜか。一般に脳内に入る物質に関しては、血液脳関門(BBB)によって無秩序な流入が防がれています。そこで、スギヒラタケの何らかの成分によってBBBが破壊されたために有毒な成分が脳に入り、急性脳症を発症したのではないかと考えました。実際にスギヒラタケから抽出した2つの物質を混合してマウスに投入したところ、マウスのBBBが破壊され、もう一つの化合物で脳に病変を起こしました」

スギヒラタケの研究も長年続けてきた教授らのチームは、2010年に最初の論文を発表して以降、数本の論文を出している。そして3成分が関わっていることを明らかにした、最終成果をまとめた論文を2021年に投稿している。

フェアリーリングをつくるコムラサキシメジの研究で、河岸教授らは新たな植物ホルモンと思われる化合物FCsを発見した。これは明らかに生理活性物質である。さらにFCsはマツタケにも内生し、マツタケの菌糸成長を促進することも明らかになっている。とすればその先には、何が見えてくるのか。

「マツタケ人工栽培の可能性がわずかながら出てきます。それにはFCsだけではなく他の化合物も必要ですが、うまくいけばマツタケにとどまらず、トリュフの人工栽培も夢ではなくなるかもしれません」

マツタケに関しては、既にある程度の目星はついているという。この研究を任されている呉特任助教が取り組む「高等菌類におけるホルモンの解明」研究は、2021年度の戦略的創造研究推進事業(ACT-X)に採択されている。その研究成果については、いずれ『静大マツタケ』として結実する可能性が期待されている。

このように考える河岸教授が注目するのは、どこまでいっても化合物である。

「まず化合物を見つける。これが最優先です。ゲノム解析などは、その後に大きく役立つツールになると考えています。最初にプロダクトとして現存する化合物を発見し、そこからフィードバックして設計図、つまりゲノム解析に取り組むのが、私にとっての研究の王道です」

そんな河岸教授は、北海道生まれで三人兄弟の末っ子だ。長兄の後を追うように北海道大学に入り、大学院に進んだ長兄と同様、自然にドクターを目指すようになった。

「兄は理学部化学科で、私も理学部に行きたかったのですが、弟と一緒は恥ずかしいから私には『就職が良いから農芸化学へ行け』と言ったのです」

そこで学位を取得し、アメリカでのポスドクが決まっていたところ、静岡大学で助手を募集していると知って、静岡に来た。それ以降、ずっと静岡大学にいる。

「こちらに来て、たまたま大学の宿舎に住んでいたから、フェアリーリングを発見できました。しかも農芸化学出身だったから、化合物を合成して農場で試してみようなどと考えました。もし理学部に進んでいたら、実際にフィールドで化合物のテストをしようなどとは発想しなかったでしょう。その意味では、兄の一言が、私の人生を導いてくれたのです」

さらに教授は「好奇心の大切さ」も強調する。実際、大学宿舎の中の芝生にできていたフェアリーリングを目にした人はいくらでもいたはずだ。けれども、その現象に好奇心を抱き、実際にコムラサキシメジを採取して実験を繰り返し、その化合物を突き止めようとまでした研究者は、ほかに1人もいなかった。

「まず変わったものに気づく力が第一で、次はそれについて『なぜだろう?』と不思議に思えるかどうか。まずは論理より感性が、新奇な発見につながるのではないでしょうか」と、教授は自らの人生も合わせて振り返ってくれた。

新たな環境・エネルギー・バイオ・化学分野における科学技術創造を目的として、基礎から応用までの出口を見据えたグリーン・イノベーションを推進するために設立された。研究所内にはグリーンエネルギー、グリーンバイオ、グリーンケミストリーの3つの研究部門が設置され、各研究者は独自のミッションに基づいた研究に取り組んでいる。研究者は各自が様々な場所で研究に取り組むバーチャルな組織である。

【取材・文:竹林篤実 撮影:大島拓也】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png