物質は「原子」でできている。着るものも食べるものも、人間の体そのものも、肉眼では決して見ることのできない極小の「原子」が組み合わさってできたものだ。

20世紀の科学は、そのことを明らかにした。

21世紀の科学は、その先の領域に足を踏み入れている。

原子を「レゴ」のように自在に組み合わせ、これまでにない新しい素材を創り出す――。

九州大学先導物質化学研究所の柳田剛教授は、未知なる極小の世界で、社会を大きく変える可能性を秘めた研究に挑んでいる。

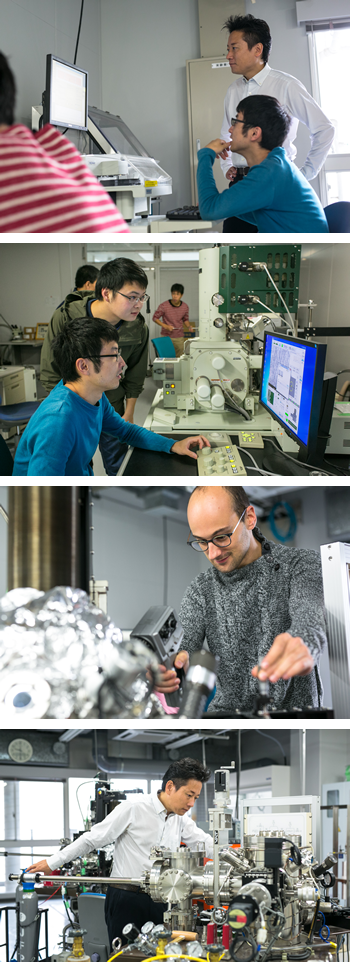

研究室のメンバーは総勢13名。研究員にはフランスや台湾出身者も名を連ねる。研究室には、極小の「ナノ」の世界にアプローチするためのさまざまな機材が並ぶ。

人間は、これまで地上のさまざまな資源を活用し、多様な素材やモノをつくり上げてきた。それらはすべて、原子が組み合わさってできたもの、いわば「原子の塊(バルク)」だ。

私たちが肉眼で見ることができる物質の大きさは、だいたいが数mから数mm、小さくてもμm(マイクロメートル)単位のものだ(1μmは1mmの1,000分の1)。髪の毛1本で、およそ0.1mm(=100μm)の太さである。

対して、物質を構成する「原子」の大きさは、およそ0.1nm(ナノメートル)だ。「ナノ」とは「10億分の1」を表す単位で(1nmは1μmの1,000分の1)、1個の原子は1mの100億分の1ほどのサイズである。髪の毛と比べると、100万分の1という極小の世界だ。

「ナノスケール(単位)の世界では、物質が、バルク(塊)のときとはまるで異なる性質を持つようになります」と、九州大学先導物質化学研究所の柳田剛教授は言う。

なぜそうなるのか?

モノの体積と表面積には、体積が小さくなればなるほど、体積に対する表面積の割合が大きくなる関係が成り立つ。立体物の表面積を体積で割った値を「比表面積」といい、たとえば1辺が10cmの立方体は体積が1,000立方cm (10cm×10cm×10cm) 、表面積は600平方cm (10cm×10cm×6面) となり、比表面積は「0.6」となる。

対して、1辺が1cmの立方体は、体積が1立方cm (1cm×1cm×1cm)、表面積は6平方cm(1cm×1cm×6面)となり、比表面積は「6」となる。1辺の長さが10分の1になり、比表面積は10倍になった。

このように、小さなものほど大きな表面積を持つことになる。

「ナノサイズの物質は、比表面積が桁外れに大きくなります。すると、表面の性質が物質そのものの性質に影響を与えるようになり、バルクのときとは異なる姿が現れてきます。さらに、原子の中での電子の振る舞いにも変化が出ます。たとえば、バルクの金属が電流をよく通すのは、多数の電子が自由に動き回るからですが、ナノサイズでは電子の動きが制約されます。この性質を活かし、電子一つひとつを操作する技術がすでに可能になっています」(柳田教授)

この技術の応用例として、次世代半導体の開発が期待されている。半導体は、スマートフォンをはじめとする電子機器の心臓部だ。半導体のサイズが劇的に小さくなり、処理性能や記憶容量が大幅に向上し、消費電力が激減すれば、電子機器のあり方そのものが大きく変わる。

極小の「ナノ」の世界は、ほかにも大きな可能性を秘めている。情報通信や医療、環境、エネルギーなど、幅広い産業をいずれ激変させるとの見方が強い。それが、「ナノテクノロジー」(ナノテク)に期待が寄せられる所以だ。

柳田教授が研究するのは、「ナノテク」のなかでも「ナノ材料科学」と呼ばれる分野だ。「読んで字のごとく、ナノスケールで材料を科学すること」、と柳田教授は説明する。

ナノ材料のつくり方には、大きく2つのアプローチがある。ひとつは、物質を削り出して材料をつくる、「トップダウン」と言われるアプローチだ。半導体の微細加工技術がその代表例に挙げられる。

半導体の世界には、「ムーアの法則」と呼ばれる経験則がある。「半導体集積回路(IC)上のトランジスタの数は、18ヶ月から24ヶ月で2倍になる」と言われるものだ。トランジスタは、電気信号を切り替えたり(スイッチ)増幅したりする働きがあり、集積回路(IC)を構成するもっとも重要な部品だ。その数が一定期間ごとに倍増するということは、それに伴い性能も倍々で向上することを意味する。

この「ムーアの法則」を支えてきたのが、微細加工技術の進歩だ。トランジスタが小さくなれば、同じ面積に搭載できるトランジスタの数は増える。

「ムーアの法則」は、これまでに何度も、限界を迎えたと言われてきたが、そのたびに新たな微細加工技術が編み出されてきた。いまではナノスケールの加工が半導体メーカーの主戦場となり、近いうちに「10nm」を切ることが可能になるとの見方もある。

だが、微細化技術がさまざまな課題に直面し始めているのもたしかな事実だ。ナノスケールの加工では、バルクとは異なる性質が顕わになり、集積回路の制御が難しくなる。それを回避するための手法を導入すると、その分のコストがかかる。いずれ、まったく新しいアプローチが必要になると、かねてから指摘されていた。

新たなアプローチは「ボトムアップ」と呼ばれ、物質を削るのではなく、原子や分子を「レゴ」のように組み上げていく。それには、「トップダウン」の限界を超える以上の意味が込められていると、柳田教授は指摘する。

「自然界に目を向けると、物質は『トップダウン』でつくられているわけではないことに気付かされます。生物が典型例ですが、原子や分子が組み合わさって、複雑な形状と機能を実現しています。今の技術では、原子を『レゴ』のように自在に組み合わせ、これまでにないまったく新しい機能を持った物質をつくり出せるようになっています。生物のように原子が自然のメカニズムで構造体をつくることから、『自己組織化』とも呼ばれるアプローチです」

柳田研究室では、「ボトムアップ」の手法で、ナノ材料の創製に取り組んでいる。

「ナノ」の世界は、決して肉眼で見ることはできない。そこに迫るには、人間の「手」が必要だ。(左)ナノスケールの電極に、ナノ材料を、自己組織化が起こるように配線する作業。(右)びっしりノートに書き込まれた、ナノ材料(ナノワイヤ)をつくる装置の使用簿の記録。緻密な作業の積み重ねなくして、大きな成果は生まれない。

「ナノワイヤ」と呼ばれる線状のナノ構造体がある。それをつくるのが柳田教授の得意分野のひとつだ。

まさしく「レゴ」のように原子や分子を積み重ね、太さ数十nm(ナノメートル)ほどのさまざまなワイヤをつくり出す。それを可能にするのは、「人為というよりも自然の仕組みのなせる業」だと、柳田教授は言う。

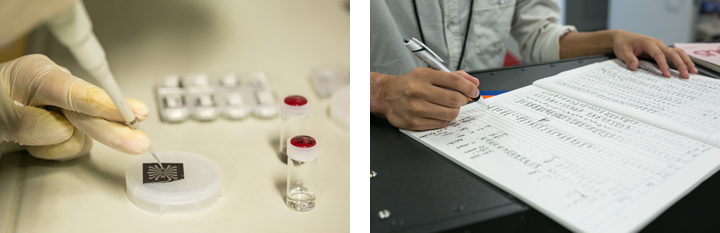

「気体状にした原子や分子の粒子を空気中に撒くと、通常は満遍なく降り積もろうとします。雪が一面に降り積もるのと同じ原理です。ところが、粒子の結合を促進する触媒を小さな一点に置き、温度や圧力、粒子の量などをある一定の条件にすると、触媒のあるところだけに粒子が集まり、やがて気体から液体、固体へと変わってワイヤを形成します。これは『自己組織化』のひとつ、『気液固(Vapor-Liquid-Solid:VLS)成長法』と呼ばれる手法です」

「気液固(Vapor-Liquid-Solid:VLS)成長法」の模式図(図中左上・右上)と、それによってつくられた「ナノワイヤ」の電子顕微鏡写真(図中左下)。直径20nmに満たないワイヤが、いくつも直立しているのが分かる。(図版は柳田教授提供。以下同じ)

柳田教授が「ナノワイヤ」をつくる素材に使うのは、金属酸化物だ。酸化物を使うことには、はっきりとした狙いがある。

「半導体材料と言えばシリコン(Si)が主役ですが、次世代半導体をつくり出すアプローチのひとつとして、シリコンに代わりうる素材の探索が進められています。ナノスケールでさまざまな物質の探索が進められ、代替候補と言われる物質もあります。ただ、実験環境では面白い物性を示しても、酸素に触れると酸化してその物性が失われてしまうものもあり、そうした物質を実用化するのは容易ではありません。酸化物のいいところは、酸素だらけの自然界で安定した性質を示すことです。さらに、近年になってナノスケールでの金属酸化物の特徴が次々と明らかにされ、酸化物の新規材料としてのポテンシャルが注目されるようになっています」

柳田教授は、これまでにさまざまな「ナノワイヤ」をつくってきた。

「この方法を使えば、まさしく“赤いレゴ”と“青いレゴ”を組み合わせるように、複数の原子や分子を幾層にも積み重ねることができます。また、ワイヤを垂直方向に伸ばすだけでなく、木の幹から枝が生えるようにワイヤの枝を伸ばすこともできます」

酸化物ナノワイヤを使った応用として期待されるもののひとつが、「メモリスタ」と呼ばれる記憶媒体での実用化だ。

「いま、スマートフォンをはじめとする携帯用端末の記憶媒体には、フラッシュメモリが主に使われています。私たちの研究室では、たった1本でフラッシュメモリを凌ぐ記憶容量を持つ酸化物ナノワイヤをつくることに成功しました。このナノワイヤを使って、『メモリスタ』と呼ばれる次世代記憶媒体をつくる研究を進めています。これが実現すれば、記憶容量が大幅に増えるだけでなく、小型化や省電力化も劇的に進み、情報機器のあり方が一変する可能性があります」

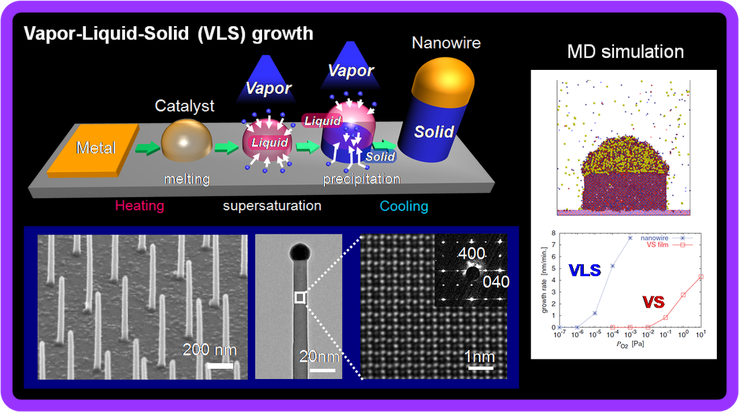

また、名古屋大学工学研究科の馬場嘉信教授らとの共同研究では、ナノワイヤから枝を生やしたナノ構造体を使い、生物の遺伝情報の本体であるDNA(デオキシリボ核酸)を瞬時に解析するマイクロチップの開発に貢献した。

幅数十μmの細い溝に、枝の生えた直径10nmほどのナノ構造体を複数並べ、その溝にDNAを含んだ液体を流す。すると、ナノ構造体の機能により、アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)というDNAの塩基の違いを見分けることができる。DNA解析にかかる時間を短縮し、医療やバイオ分野の研究のあり方を大きく変える可能性を秘めている。

ほかにも、酸化物ナノワイヤの特性を活かせる応用分野は幅広い。研究成果を世の中に送り出すことを目標に、柳田教授はさまざまな分野の研究者との共同研究に取り組んでいる。

超高速でDNA(デオキシリボ核酸)の解析が可能なマイクロチップのイメージ図(図中左上)。幅数十μmのチップの窪みの部分には、枝を生やしたナノワイヤがぎっしりと並ぶ(図中左下)。この3次元構造でDNAを捕捉し、ナノワイヤの物性で塩基の違いを見分ける。図中右上の写真は、チップの現物(左)と、窪みを電子顕微鏡で見たナノワイヤ構造体(右)。図中右下のグラフは、DNA解析のスピードを示す。48.5k(=4,850)塩基対を7秒ほどで解析していると読み取れる。

柳田教授が大学の研究者になったのは、企業(松下電工、現・パナソニック)で研究者として働いていた20代のとき、ひとりの人物と出会ったことがきっかけだ。英国の大学からサバティカル(研究休暇)を活用して日本にやってきたその人こと、A. J. Matchett先生が見せる研究への情熱は、若き柳田教授に眩しく映った。

「Matchett先生は当時50歳程度でしたが、研究で新たな発見があると、子どものように無邪気に喜んでいました。好奇心を失うことなく研究に取り組む姿に魅せられて、私も大学の研究者を志すようになりました。そこから先は若気の至りとしかいいようがないのですが、日本を出て自分の力を試してみたいと、英国の大学院に進学しました」

柳田教授は、企業在籍中、音や振動を吸収する素材について研究していた。1999年の渡英後は同じ分野の基礎的な研究に取り組み、2003年に帰国して、当時から日本のナノテクノロジー研究をリードしていた大阪大学産業科学研究所の川合知二教授の研究室の門を叩いた。名古屋大学との共同研究は、柳田教授が川合教授のもとにいたころの成果だ。

「研究分野を変えてきた経験が、いま活きています。ナノ材料は幅広い分野で活用可能で、バイオや環境など、さまざまな分野の研究者と共同研究に取り組んでいます。未経験の分野についてはその都度一から勉強が必要ですが、新しい分野に飛び込む経験を何度も繰り返してきたのでまったく抵抗はありません。それどころか、その分野の第一人者から最先端の知見を教わることができるのは大きな刺激になります」

研究への思い、サイエンスへの思いを熱く語る柳田教授。力強い視線で、サイエンスと社会の未来を見据えている。

企業から大学に移り、国境を越え、分野を越えて研究に取り組んできた柳田教授にとって、幅広い分野と交わり、「総合科学」とも言えるナノテクノロジーは、格好のフィールドだったのかもしれない。その姿勢はさまざまな国から学生たちを引き寄せ、卒業生や現在の研究室所属メンバーには、フランスやタイ、台湾などの学生が名を連ねる。取材中、柳田教授は、「科学に国境はない」というルイ・パスツールの言葉をたびたび口にした。その言葉どおり世界各国から学生が集まり、研究室の運営は英語でなされている。

柳田教授には、もうひとつ越えたい枠組みがあるという。

「この研究をしていると、『これは基礎研究なのか、応用研究なのか』とよく聞かれます。これまでに存在しなかった材料をつくり、つくり出した材料の物性を探索する点は、たしかに基礎研究ですが、企業にいた経験からか、研究を世の中の役に立てたい思いも強く持っています。応用を視野に入れて基礎研究に取り組んでいますし、真の応用は確固たる基礎研究から生まれるというのが持論です。『基礎か応用か』ではなく、『基礎と応用と』両方を追求したい。そこに挑戦していきたいと思っています」

さまざまな枠組みを越え、研究に取り組んできた柳田教授だからこそ、目指せる道だと言えるだろう。

研究室での標準語は英語だ。取材中も、フランス出身の研究員と英語で議論する柳田教授(左)。実験機材に取り付けられた研究室メンバーへの伝達事項も、英語でやりとりされる。

2003(平成15)年4月、九州大学機能物質科学研究所と同大学有機化学基礎研究センターを再編成し、本研究所が発足。前者の機能物質科学研究所は1944(昭和19)年に前身となる研究所が創設され、後者の有機化学基礎研究センターは1993(平成5)年に設立された。機能性の高い物質・材料の創成と、その実用化のために必要な基礎化学からプロセス工学まで、理工学分野における最先端研究と、研究を通じた人材育成に取り組む。「物質基盤化学部門」、「分子集積化学部門」、「融合材料部門」、「先端素子材料部門」、「ソフトマテリアル部門」、「物質機能評価センター」の5部門1センターの編成で、「物質化学における先導的な総合研究」を展開する。

【取材・文:萱原正嗣/撮影:山本薫】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png