かつて、高度10〜100km以上の「中層大気(Middle Atmosphere)」は、謎の世界といわれていた。

その研究が進み始めたのは、1970年代になされたある発見がきっかけだ。

高度10km以下の「対流圏(Troposphere)」と中層大気の気温の緯度分布が逆転していたのだ。

常識では考えられない現象は、新たな謎を呼んだ。

やがて、この謎を理論的に説明する仮説が発表された。

そして80年代の半ば、仮説はデータにより実証される。

そのデータを提供したのが、京都大学の「MU(ミュー)レーダー」である。

「中層大気」と、高度100km以上の「超高層大気(Upper Atmosphere)」を観測するために作られた大型大気観測レーダーだ。

新しいデータは、新しい世界を見せてくれる。

京都大学生存圏研究所の橋口浩之准教授は、未知の世界を知るためのレーダー開発に取り組んでいる。

※上空から見た「MUレーダー」。中央の円形の部分(直径103m)が475本の八木アンテナから構成される「フェーズド・アレイ・アンテナ」。「MUレーダー」は、焼き物の里として知られる信楽(滋賀県甲賀市)の山中、京都大学生存圏研究所信楽MU観測所に設置されている。

データや資料をもとに、上空大気で起きているさまざまな現象について語る橋口准教授。研究所内には過去の観測資料データが収められており、その数は膨大な量に上る。

地球の大気は、地上からの高度によって対流圏・中層大気・超高層大気に分けられる。高度10km程度までが「対流圏(Troposphere)」であり、ここでさまざまな気象現象が起こっている。対流圏では高度が上がるにつれて、気温は下がっていく。

「中層大気(Middle Atmosphere)」は、高度10~100kmの世界である。ここでは太陽放射を受けてオゾン層ができ、気温は上昇する。環境破壊のシンボルとして取り上げられるオゾンホールは、オゾン層にできる。中層大気では地球全体に広がる「大気大循環」が起こっている。「超高層大気(Upper Atmosphere)」、別名「電離層」は、さらにその上に広がる高度100km以上の世界である。人工衛星が飛んでいるのは、この領域だ。

対流圏では、早くから温度、湿度、風向・風速、気圧などの気象気球観測が行われてきた。超高層大気についても、人工衛星による観測や、電離層からの電波散乱を利用したレーダー観測が行われていた。だが、中層大気は未知の世界であり、大気科学のフロンティアとして残されていた。

「ここで、どうもおかしな現象の起こっていることが1970年代に発見されました」と橋口准教授は語る。

北半球では、7月から8月ごろにかけて1年でもっとも暑くなる夏が訪れ、南半球では1年でもっとも寒くなる冬を迎える。反対に、1月から2月ごろにかけては北半球が冬となり、南半球に夏が来る。こうした季節の変化が生じる原因は、地球の半球と太陽との位置関係にある。太陽放射エネルギーを多く受けると気温が上昇する。それが、地上、すなわち対流圏で暮らす私たちの常識だった。なお、大気科学の用語では、夏が訪れている側の地球の半球を「夏半球」、冬が訪れている側を「冬半球」と呼ぶ。

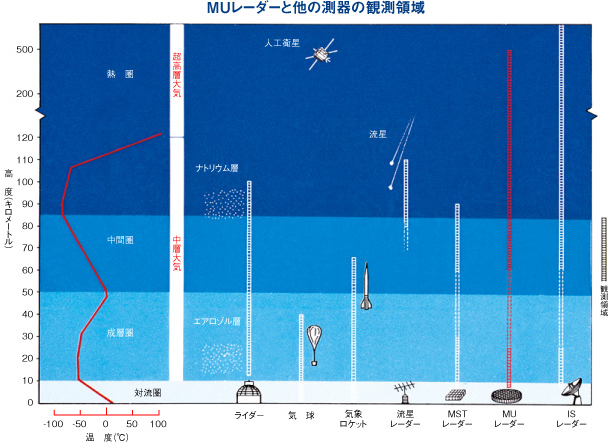

観測機器ごとの観測可能高度の違い。京都大学生存圏研究所の「MUレーダー」が、100kmを超え、500kmに迫る高度まで観測できることが分かる。

「ところが、中層大気ではこれとまったく逆の現象が起きていることが明らかにされました」

つまり中層大気では、本来なら気温が高くなるはずの夏半球の方が、冬半球よりも気温が低かったのだ。

この奇妙な現象を説明する理論として打ち出されたのが、大気波動によるエネルギー輸送説である。温度が変化するのは、地表付近と中層大気の間で何らかのエネルギーのやり取りが存在するからだ。すなわち太陽放射に加えて、地表付近から上層の大気にエネルギーを運ぶメカニズム(大気波動)が存在するという仮説である。

仮説を実証するには、中層大気での風の動きを知る必要がある。そこで注目されたのが、レーダーを使った大気観測である。

そもそも風の動きは、どうやって観測するのだろうか。一般的に知られている測定機器としては風速計がある。風速計を使えば24時間365日、風向・風速を計測できる。ただし、計測できる高さは高度数十メートルまでに限定される。

より上空を観測する手段としては、「ラジオゾンデ」がある。これはゴム気球に計測機器を付けて飛ばし、上空約30kmあたりまでの気象データを測定する装置だ。データは無線で地上に送られる。ただし、ラジオゾンデで地上から高度30kmまで観測するには約2時間かかる。つまり、得られるデータは、時間的に間延びしたものとなる。

「中層大気の動きをより正確に観測する方法を研究者たちが模索していたころ、電離層観測を目的とした巨大レーダー(南米ペルーに設置されたヒカマルカレーダー)によって、中層大気の高度60km以上で、大気乱流が引き起こす電波の散乱が観測されました。レーダーから照射された電波が、大気の乱れなどの影響を受けて散乱されて戻ってくるのです。戻ってくる電波の周波数変化(ドップラー)を観測することで、大気の動きを掴めることが分かりました。その後、対流圏、成層圏もレーダー観測により風速を測定できることが分かりました」

風を正確に測るためには、天頂付近の少なくとも3方向にレーダービームを照射する必要がある。しかも中層大気からの微弱な散乱電波を受けるためには、大電力の送信機と巨大なアンテナが必要だ。ところが巨大なパラボラアンテナでは、機敏な動きができない。

「そこで京都大学の研究チームが開発したのが、『アクティブ・フェーズド・アレイ』を活用した新しいレーダーシステムです」

(左)信楽MU観測所内に設けられた「主観測室」。ここで「MUレーダー」の制御を行う。

(右)フェーズド・アレイアンテナからの信号を受信、処理するシステム。

1984年11月、焼き物で有名な滋賀県甲賀市信楽町の山中に、直径103mの巨大な「MUレーダー」が完成した。英語での正式名称は、「Middle and Upper atmosphere radar」、すなわち、「中層大気(Middle Atmosphere)」と「超高層大気(Upper Atmosphere)」を観測するために作られた大型大気観測レーダーだ。

その最大の特徴はアクティブ・フェーズド・アレイシステム、すなわち多数の小型アンテナを同時にコントロールし、一つの巨大アンテナのように活用するシステムを取り入れたこと。「MUレーダー」では、475本もの八木アンテナから位相を揃えて電波を照射し、合計1MWもの送信電力を得ている。これは通常の放送局の10倍以上の出力である。

「500本近くものアンテナを一つのシステムとして制御し動かすことは、もちろん容易なことではありません。その困難さは一部の専門家から『幼稚園児に右向け右をさせるようなもの、そんなことできるわけがない』と揶揄されたこともあります。けれども三菱電機と京都大学が2年がかりで共同研究を進めた結果、ついに画期的な機能を備えたレーダー開発に成功したのです」

「MUレーダー」は、コンピュータ制御による自動観測が可能であり、最短400マイクロ秒ごとに照射ビームの方向を変えることができる。ラジオゾンデとは比較にならない時間分解能は、例えばこれまで誰も見たことがなかった台風内部での風の動きを明らかにした。

「台風は目を中心に、低気圧性回転をしています。たまたま台風の目がMUレーダー上空を通過したことがあり、通過前後で風の向きが逆転する様子を明確に捉えることに成功しました。また、下層で生成された極めて小規模な大気重力波が、上層に伝搬しながら振幅を増大し、中層大気における地球規模の『大気大循環』に重要な役割をしていることが明らかになったのです」

「MUレーダー」は世界中から注目を集め、インド、インドネシア、ノルウェーなどで同型式のレーダーが相次いで設置されている。またMUレーダーの観測データは、超高層物理学、気象学、天文学、電気・電子工学、宇宙物理学など広範な学問分野で活用され、多くの研究成果をもたらしてきた。

「その功績が高く評価され、2014年に『IEEEマイルストーン』に認定されました。IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)は、世界190カ国以上に40万人を超える会員を持つ電気・電子・情報・通信分野の世界最大の学会です。IEEEマイルストーンとは、IEEEの分野において達成された数々のイノベーションの中でも、開発から少なくも25年以上が経過し、地域社会や産業の発展に多大な貢献をしたと認定された歴史的業績を表彰する制度です。過去に世界では157件しか認定されておらず、MUレーダーもその一つして認められたのです。ちなみに国内では東海道新幹線など26件が認定されています」

(左)一本一本のアンテナが高さ、向き、間隔を精密に揃えて設置されている。合計475本ものアンテナを、これだけ精緻に設置できるのは、日本ならではの技術力の高さの証である。

(右)IEEEマイルストーン認定を記念して贈られた銘板。「MUレーダー」が世界に果たした貢献を物語る証だ。

(上)橋口チームが開発した「下部対流圏レーダー(Lower Troposphere Radar:LTR)」。

(下)その「LTR」が観測した台風内部の動きのデータ。台風の中心=目で、気流が上昇・下降が激しく入れ替わっていることを示す。

MUレーダークラスの高性能なレーダーがたくさんあれば、大気の観測精度は飛躍的に高まる。とはいえ、MUレーダーを設置するには広い土地と莫大な建設コストがかかるため、そう簡単には作ることができない。そこで求められたのは、レーダーの小型化とコストダウンである。

こうした要望に対応して橋口准教授のチームは、「下部対流圏レーダー(Lower Troposphere Radar:LTR)」を開発した。これは4m×4mのフェーズド・アレイ・アンテナを採用したもので、手軽に設置でき、高度5kmまでの大気の動きを観測できる。

「LTRは、コストパフォーマンスの高さが評価され、気象庁に採用されました。現在全国33カ所に設置され、気象庁のウィンドプロファイラー観測網『ウインダス(WINDAS)』として日々の気象予報に活用されています。ウインダスの風速観測を元にした降水の数値予報などでは明らかな改善効果が出ています」

LTRはその後、台風の中心の様子を克明に捉え、常識をくつがえすデータをもたらした。従来、台風の中心付近では下降流が起こっているとされていたが、実際には上下流が激しく入れ替わっていることが分かったのだ。

こうした功績が評価され、橋口氏らは平成18年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞している。その後、橋口氏のチームはLTRの進化形となる「ルネベルグレンズ下部対流圏レーダー(LQ-7)」も開発し、ウインダスの新しいレーダーとして採用されている。

いま橋口チームが取り組んでいるのが、インドネシア西スマトラ州に建設を計画している「赤道MUレーダー」の開発だ。赤道付近の大気の動きには、未知の部分が多く残されている。

「赤道付近は、太陽からの熱が最も多く降り注ぐ場所です。その結果として、積雲対流が非常に活発に起こっています。これが大気波動を介して中層大気や超高層大気の振る舞いにも影響を及ぼしていることは間違いありません。つまり、赤道付近での大気の動きを詳しく知ることができれば、これまで分からなかった現象が解明される可能性が高いのです」

西スマトラ州には2001年に既に、京都大学のチームが「赤道大気レーダー(Equatorial Atmosphere Radar:EAR)」を完成させている。この開発には、橋口氏が中心的な役割を果たした。

京都大学のチームが2001年、インドネシア西スマトラ州に完成させた「赤道大気レーダー(EAR)」のアンテナ。赤道付近の大気の動きを解明してきた。

「『赤道大気レーダー(EAR)』は、『MUレーダー』に比べると送信出力が十分の一で、性能はかなり劣ります。それでも、多くの現象が分かってきました。いま取り組んでいる『赤道MUレーダー』は、送信電力は500キロワットで『MUレーダー』の半分ですが、アンテナ面積が2倍ですから、トータルでの性能は『MUレーダー』と同程度になります。これが完成すれば、これまで取れていなかった中層大気の上の方や超高層大気のデータを計測できるようになります。つまりこれまで分からなかったことが分かるようになるのです」

橋口氏がレーダー開発と観測の研究に取り組んだのは、京都大学大学院に進んでからのこと。博士課程の3年間はインドネシアで、小型レーダーを使った対流圏の観測を続けた。

「修士課程で開発した小型レーダーをジャカルタ郊外に移設して、観測を開始しました。小さなレーダーですので、高度数kmまでしか観測できませんでしたが、これまで何もデータのなかったところで、いろいろな現象が分かるようになりました。新しいデータは、新しい世界を見せてくれる。その面白さにひかれて、研究の道に進むことを決めました」

最近はイメージング技術の進歩により、観測の分解能が高まってきている。「MUレーダー」はもとより、小型レーダーでも、イメージング技術を活用すれば分解能が高まり、従来とは異なる世界が見えるようになるだろう。

レーダー開発と大気観測の魅力について熱く語る橋口准教授。「まだ見ぬものを見たい」という思いが、気象研究の道を切り拓いてきた。

「これまで取れなかったデータが取れるということは、これまで見えていなかった世界が見えるということ。レーダーが見せてくれる未知の世界を知る喜びが、新たなレーダー研究へと挑戦するモチベーションになっていますね」と、橋口准教授は締めくくってくれた。

旧 木質科学研究所と旧 宙空電波科学研究センターが統合再編され、2004年生存圏研究所が発足。2005年より大学附置全国共同利用研究所となる。2010年共同利用・共同研究拠点に認定。人類の生存を支え人類の相互作用する場である「生存圏」の精確な診断と理解に基づき、持続的発展可能な社会の創成に統合的に取り組むことを理念としている。

http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/

MUレーダー紹介

http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/mu/

【取材・文:竹林篤実/撮影:楠本涼】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png