細胞の核の中に存在する染色体

(画像は白髭教授提供)

染色体は、細胞の核の中に存在する。細胞分裂のときに複製され、新たに生まれる細胞に引き渡される。このとき染色体は、生物個体が同一性を保持し、子孫に遺伝情報を伝えるうえで重要な働きをする。すなわち染色体は、生物の遺伝情報を保持・伝達するメディア(媒体)と言える。

東京大学分子細胞生物学研究所の白髭克彦教授は、この染色体を題材に、いかにして生物はたったひとつの受精卵から複雑な機能を持った個体になるのかという、生物学のもっとも深遠な謎のひとつに挑む。

「染色体は生命を生み出すプラットフォーム。その機能と構造の全貌を明らかにしたい」

白髭教授はその一心で、20 年にわたり研究に取り組み続けてきた。

人類が染色体を発見したのは19 世紀半ばに遡る。細胞分裂の様子を観察していた研究者が、細胞の分裂と歩調を合わせるように等分される紐状の物体に気づき、この物体は色素によく染まることから、後に「染色体」と名付けられた。

20 世紀に入ると、生物学は大きな飛躍を遂げる。染色体が遺伝に関わることを実証し、染色体に含まれるDNA の塩基配列が、生命活動を司る重要物質「タンパク質」の設計図であることを突き止めた。塩基というのはDNA を構成する主要部品のひとつ。4種の塩基が存在し、その並びによってタンパク質のつくられ方が決まる。

現代生物学では、ひとつのタンパク質をつくるDNA の塩基配列のことを「遺伝子」と定義する。また、DNA の塩基配列からタンパク質がつくられることを、遺伝子の「発現」あるいはDNA の「転写」という。

実験室は研究員や学生が研究に勤しみ、心地よい緊張感に包まれていた。

研究室が誇る最先端の解析装置「次世代シークエンサー」の前で。生物そのものや薬剤を扱うウェットな実験と、最先端装置を駆使したドライな解析の両輪で、生物の謎に迫る。

さらには、生物が細胞内に持つ、その生物を生物たらしめるDNAの全塩基配列を「ゲノム」と呼ぶ。

ヒトの細胞には23対46本の染色体が存在し、つなぎあわせると全長2mにもなる。1mmの100分の1ほどの小さな細胞の中に、2mもの染色体が折り畳まれているのも驚きだが、その中には約30億ものDNAが含まれている。その塩基配列情報が「ヒトゲノム」というわけだ。

白髭教授は、このゲノム情報を読み解き、染色体の機能と構造の全貌解明を目指す。

「染色体の機能というのは、要するにDNAとタンパク質の相互作用です」と白髭教授。

DNAの転写開始はタンパク質によって引き起こされ、DNAの情報を読み取って別種のタンパク質がつくられる。それがまた、別のところでDNAの転写開始のスイッチとなる。

このDNAとタンパク質の相互作用は、ゲノム上のあちこちで時々刻々と起こる。

白髭教授が目指すのは、その様子を俯瞰的かつ包括的にとらえることだ。

自らの取り組みを、教授は次のように表現する。

「わかりやすさのために尺度を100万倍にすると、新幹線の新青森駅から鹿児島中央駅まで、全長およそ2,000kmの線路上で、動き回る無数のてんとう虫をひとつ残らず見つけ出すようなものです」

2mの染色体を100万倍にすると2,000kmの線路とほぼ等しく、100万倍にしたタンパク質の大きさは、だいたいてんとう虫ぐらいになる。この途方もない探索を行なう武器となるのは、「次世代シークエンサー」と呼ばれる最先端のDNA解析装置と、白髭教授が開発した解析技術だ。

研究室には、「次世代シークエンサー」のほかにもさまざまな解析装置がずらりと並ぶ。この充実した設備が、研究室の最大の強みのひとつだ。

21世紀の生物学は、「ゲノム解読」のその先を行く。

2003年、ヒトのDNAの全塩基配列を読み解く「ヒトゲノム計画」が完了し、ヒトの細胞内にはおよそ2万の遺伝子があることが突き止められた。だが、それによっていくつもの不可解な事実も判明する。

ひとつは、ゲノム情報のうち、タンパク質の設計図となる遺伝子は全体のわずか1.5%程度に過ぎないことだ。残りの98.5%のDNAは何のために存在するのか、大きな謎を突きつけられた。

ふたつめの謎は、判明した遺伝子の数によってもたらされた。従来は、生物の複雑さは遺伝子そのものによって決まると考えられていたが、複雑な社会生活を営むヒトの遺伝子の数は、ヒトより単純な生物と考えられるマウスのそれとほとんど変わりはない。だとすると、生物の複雑さは何によって決まるのか――。

「ほかにもゲノムや遺伝子だけでは説明できないことはいろいろあります。たとえばヒトはおよそ60兆個の細胞を持ち、機能や構造で200種類ほどに分けられますが、同じ一揃いのゲノムを持つこれらの細胞が、髪の毛なら髪の毛、心臓なら心臓へと決まった細胞へと分かれるのはなぜか。あるいは、一卵性双生児はまったく同じゲノム情報を持ちますが、まったく同じ個体にならないのはなぜか。そうした謎への興味が、生物学の研究を次のステージへ進める原動力になりました」(白髭教授)

「ゲノム」や「遺伝子」だけでは説明できない生命の謎に挑む研究を、総称して「エピゲノム」という。今では研究が大きく進み、染色体中のDNAやタンパク質に起こるさまざまな化学変化が遺伝子発現のスイッチを切り替えること、何の役に立つのか分からず「ガラクタ」と思われていたDNAが多様な機能を持つことなど、興味深い現象が次々と明らかにされつつある。

研究について熱く語る白髭教授。取材の前に行なった撮影では緊張されていたようだが、研究の話になると、俄然、目の輝きが増した。

染色体は、ゲノム情報のすべてを保持し、遺伝子が発現する場であると同時に、さまざまなエピゲノム現象が起こる場でもある。

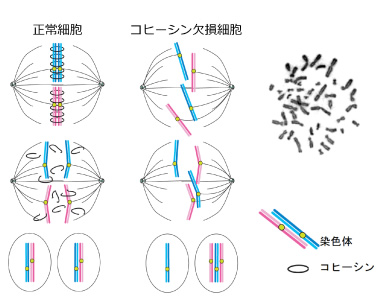

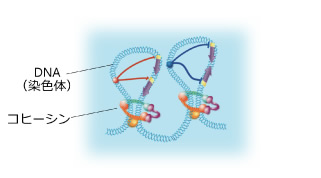

白髭教授は、エピゲノム現象を引き起こすひとつの因子である「コヒーシン」と呼ばれるタンパク質に注目する。コヒーシンは2本の染色体をつなぎとめる働きをするリング状の形をしていて、専門用語では「姉妹染色分体接着因子」とも呼ばれる。コヒーシンをつくる遺伝子に変異があると、セットになるべき染色体がばらばらになり、細胞分裂の際の染色体の分配がうまく機能せず、個体の発生に大きな支障を来す。

さらに、同じ遺伝子の変異は、「コルネリア・デ・ランゲ症候群(CdLS)」という先天性疾患を引き起こすことが知られていた。白髭教授はその原因を調べ、2008年に大きな発見をする。

「コヒーシンは、2本の染色体をつなぎとめるだけではなく、1本の染色体をところどころ、髪を束ねるゴムのように縛り、ループ構造をつくっていることを突き止めました。それには機能的な意味もあり、染色体のゲノムのなかで、転写に使う部分と使わない部分を分ける仕切りの役割を果たしています」(白髭教授)

そのため、コヒーシンをうまくつくれないCdLSの患者は、遺伝子の発現プロセスにも異常が生じ、先天的な疾患を発症することになるのだという。

コヒーシンは2本の染色体をつなぎ止める役割をしており、コヒーシンに異常があると細胞分裂の際の染色体の分配がうまく機能しない(左)。さらに、白髭教授は2008 年の研究で、コヒーシンが1本の染色体のなかでループをつくることを発見した(上)。これにより、転写すべき領域を制御しているという(画像はいずれも白髭教授提供)。

本年3月には、これまでの研究をさらに進展させる成果を『Nature genetics』誌で発表する。CdLSに似た先天性疾患「CHOPS症候群」の原因を解析し、コヒーシンの新たな機能を明らかにしたのだ。米国フィラデルフィア小児病院との共同研究の成果だった。

「DNAの転写は、RNAポリメラーゼというタンパク質が化学修飾されることをひとつの要因として起こります。CHOPS症候群の原因を探索するうち、コヒーシンがRNAポリメラーゼとほとんど挙動を一体にして、DNAの転写を引き起こす重要な働きをしていることを突き止めました。コヒーシンが染色体の大きな構造を形づくるだけでなく、転写装置の一部となって、染色体の機能そのものを担っているのは我ながら大きな驚きでした」(白髭教授)

実験室で研究員や学生と談笑する白髭教授。「自分が知りたいと思うことをとことん探求してほしい」と期待を寄せる。

いまでは生物学の研究に没頭する白髭教授は、もともと生物学を志していたわけではない。

「高校生のころは数学者を目指していました。けれども大学に入って半年で授業についていけなくなって断念し、その後、超伝導に量子分光学と、物理や化学の分野を目指したこともありますが、それも教授に『向いていないから辞めたほうがいい』と言われて諦めました」と、苦しかった昔を振り返る。

それでも研究者を目指したのはなぜなのか。生物学の道に進んだきっかけは何だったのか。

「テレビ局に就職して科学の教育番組をつくりたいと思った時期もありますが、『お前が就職するのか』と友人に笑われまして……。それで就職する踏ん切りもつかないまま、ずるずると就職の機会を逃してしまいました。『生物なら向いているんじゃないか』と教授に言われたのをきっかけに、生物系の大学院に進学することに決めました」(白髭教授)

そのころには大学院の出願期間もほぼ終わりかけ、滑りこむようにして大阪大学医学部医科学修士で生物の研究を始めたという。

取り組んだのは、酒や醤油、味噌の発酵にも使われる酵母の遺伝の研究。単細胞生物だがヒトと同じく細胞内に核を持つ「真核生物」で、そのとき培ったことが、今の研究に続く土台となっている。

それから20年以上、染色体やゲノム、遺伝子と向き合い続けてきた。図らずも歩み始めた道の魅力を、白髭教授は次のように語る。

「染色体には、生命を生み出すすべてがあります。たったひとつの受精卵が細胞分裂を繰り返し、生物の体はつくられます。そのプログラムのすべてを明らかにしたい。染色体からどうやってヒトがつくられるのか。その謎の解明に、自分の足で一歩一歩近づけるのは、基礎研究ならではの醍醐味です」

この飽くなき好奇心こそ、研究を支える原動力だ。人間はどこまで生命のメカニズムを理解できるのか――。白髭教授は、今日も生命の謎に挑み続ける。

「白髭組」の提灯は、研究室の学生たちから50歳の誕生日祝いに贈られたもの。写真のレゴは、ほぼ50年来の趣味とのこと。レゴでつくった「DNAの二重らせん」も見える。

教職員とポスドクの研究員、大学院生含めて300 名近くが在籍し、生命現象を分子レベルで解き明かすことを目的として学際的な研究に取り組む。主な研究分野は、細胞分裂/遺伝子発現制御/non-coding RNA /細胞骨格/シグナル伝達/神経系/幹細胞/がん/成人病など。個人の自由な発想にもとづく独創的な研究を重視する。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/indexe.html

【取材・文:萱原正嗣 / 撮影:カケマコト】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png