海には波の力や潮の満ち引きなど、さまざまなエネルギーが存在する。温かい海水面と冷たい深海域の「温度差」も、海に蓄えられた熱エネルギーのひとつ。この「温度差」を利用して電気をつくり出すのが「海洋温度差発電(OTEC)」だ。再生可能エネルギーのなかでは安定した出力が可能で、「海の地熱発電」とも呼ばれるOTECは、化石燃料や原子力に代わる代替エネルギーとしての期待が寄せられている。

佐賀大学海洋エネルギー研究センター(IOES)は、日本で唯一の海洋エネルギーの総合研究拠点であり、この分野で世界をリードするフロントランナーだ。池上康之教授は、学生時代にOTECの研究を始め、35年近くにわたって研究に取り組んでいる。

佐賀大学海洋エネルギー研究センター(IOES)の伊万里サテライトに設置された、海洋温度差発電(OTEC)と海水淡水化を組み合わせたハイブリッドシステム。中央に小さく写るのが池上教授。システムの巨大さが見てとれる。

伊万里サテライト内の装置を監視するオペレーションルーム。写真上が、施設内のすべての装置をモニターできる総合監視室、写真下がOTECと淡水化装置の運用・管理を行う専用の監視室だ。

海洋温度差発電(OTEC)」や恩師・上原教授の功績について熱く語る池上教授。

佐賀大学海洋エネルギー研究センター(IOES)は、伊万里湾(佐賀県伊万里市)の一画に、世界有数の「海洋温度差発電(OTEC)」の設備を持つ。出力30キロワットで発電研究を続けるのみならず、日量10トンの海水淡水化装置を組み合わせたハイブリッドシステムだ。つくられた淡水は、飲料水に利用するための研究や水素の製造・貯蔵実験に使われる。そのための装置に加え、海水からレアメタル(希少金属)のひとつであるリチウムを採取する装置も有する。

ここ「伊万里サテライト」は、海洋エネルギーの総合研究拠点であるIOESのなかでも、OTECとその複合利用に特化した施設だ。ここが、世界のOTEC研究をリードする。

地球には太陽のエネルギーが降り注ぎ、その多くは、地表の約7割を占める海水が受け止める。なかでも多くのエネルギーを蓄えるのは、低緯度地域の海面付近だ。

海水の熱伝導率は銅の数百分の一と低い。そのため、太陽のエネルギーは太陽光が入射する水深200メートルぐらいの間に留まり、それより深くなると海水温度が下がり始める。表層付近では、太陽光が降り注ぐ角度や時間によって、すなわち季節によって温度が変動するが、深層での温度は年間を通じてほぼ一定である。低緯度地域の夏の表層海水の温度は30℃前後にもなるが、深さ1,000メートル前後では5℃前後にしかならない。

この「温度差」の熱エネルギーを利用して、電気をつくり出すのが「海洋温度差発電(OTEC)」だ。低緯度であればあるほど、「温度差」の変動は小さく、安定したエネルギー源としてのポテンシャルが高い。太陽光発電や風力発電は、天候任せの不安定さが弱点として挙げられるが、その点OTECは、その安定度の高さから、「海の地熱発電」と呼ばれることもある。

「海洋温度差発電(OTEC)」が最初に考案されたのは、今から130年以上前に遡る。1881年に、フランスの物理学者ダルソンバールがその原理を考案したことが知られる。その後、研究が本格化したのは1973年のことだ。この年の4月、日本と米国で、奇しくもほぼ同時に研究が立ち上がった。

日本でOTEC研究を始動させたのは、佐賀大学理工学部に赴任したばかりの工学者・上原春男氏(当時は助教授、後に教授。理工学部長や佐賀大学学長、IOES教授を歴任)、池上康之教授の恩師だ。その卓見を、池上教授は次のように語る。

「上原先生は、佐賀大学に赴任するまでの10年ほど、九州大学で火力発電に使う機器の研究開発に取り組んでおられました。しかし、化石燃料を大量に燃やし続けていては、いつか資源が枯渇すると懸念を抱かれ、代わりうるエネルギー源を探していました。太陽光発電や風力発電など、さまざまな代替エネルギーについて調べたうえで、可能性を見出したのが海洋温度差発電です。太陽光や風力には、自然任せで安定した発電が困難という弱点がありますが、海水の温度差は、低緯度海域であれば24時間365日、変動が少なく、安定した発電を見込めます」

その後、時代は上原教授が予見したとおりに動いていく。1973年10月、第四次中東戦争をきっかけに「オイルショック」が起きた。「OPEC(石油輸出国機構)」に加盟する中東6ヶ国が、原油価格を一挙に70%も引き上げると同時に、原油の生産や輸出に制限をかけたのだ。それにより、原油の価格急騰と需給が逼迫し、世界経済が大混乱に陥った。それが、OTECの研究を加速させる。欧州各国やオーストラリアが、日米の後を追うように、研究に取り組み始めた。

1978年末には、OPECが再び原油価格を引き上げたのに続き、翌1979年2月始まったイラン革命をきっかけに、イランの原油生産が中断に追い込まれ、需給の逼迫が原油価格をさらに押し上げた。「第二次オイルショック」である。こうして、石油に代わるエネルギーの開発は、世界の急務となったのだ。

海洋温度差発電(OTEC)と淡水化装置のハイブリッドシステムの教育用ミニチュアモデル。見学者に動作原理を分かりやすく説明するため、伊万里サテライト内に展示されている。実際に装置を動かすこともできる。(写真は池上教授提供)

海洋温度差発電の略称「OTEC」は、「Ocean Thermal Energy Conversion」の頭文字からなる。直訳すれば「海洋熱エネルギー変換」とでもなるだろうか。この略称は、石油に世界が振り回された経験を踏まえてつけられたものだ。いつの日か、海洋の温度差が石油に代わる資源になる。「OPEC」ではなく「OTEC」が、世界のエネルギーを支えるようになる――。そういう期待が、この略称に込められているのだ。

研究の滑り出しは順調だった。1970年代後半から80年代にかけて、太平洋上のハワイ(米国)やナウル(英連邦)、日本の徳之島(鹿児島)などで、50~100KW(キロワット)規模の実証実験が行われた。火力発電や、当時すでに導入が始まっていた原子力発電は、1基で数十万KW規模の発電が可能だ。それと比べると、OTECの実証実験は桁がいくつも違う小規模なものだったが、エネルギーの新時代を切り拓く、大きな一歩になるはずだった。

だが、OTECの行く手には、大きな壁が立ちはだかった。1980年代後半、原油の価格と供給が落ち着きを取り戻すと、代替エネルギーの研究開発が行き詰まりを見せ始める。資源としてのポテンシャルはあっても、発電コストが石油の何倍にもなるのであれば、エネルギーとして普及させるのは難しい。OTECもその例に漏れず、1990年代に米国がまとめたレポートでは、「OTECは技術的には可能だが、経済的には困難である」と評価された。

OTECが再び注目を集めたのは、2000年代半ばのことだ。原油価格の高騰と地球温暖化への危機意識の高まりが、脱・石油の動きを再燃させ、代替エネルギーの研究が盛んになった。この流れで、2008年に象徴的な出来事が起こる。原油価格が1バレル120ドルと史上最高値をつけたのを受け、世界的な重工業メーカー、ロッキード・マーティン社もOTECの研究開発に乗り出したのだ。「第二次ブーム」の到来である(「第一次ブーム」は、二度のオイルショック前後の最初の盛り上がりを指す)。

日本でも、新しい技術開発の成果とともに、ブームを後押しする動きが起きた。2007年4月、海洋の防衛や資源・エネルギーの利活用を積極的に進めるため、「海洋基本法」が成立されたのだ。

佐賀大学はこの間、世界で唯一、OTECの研究を途絶えさせることなく続けていた。そして気づけば、世界のトップランナーになっていた。

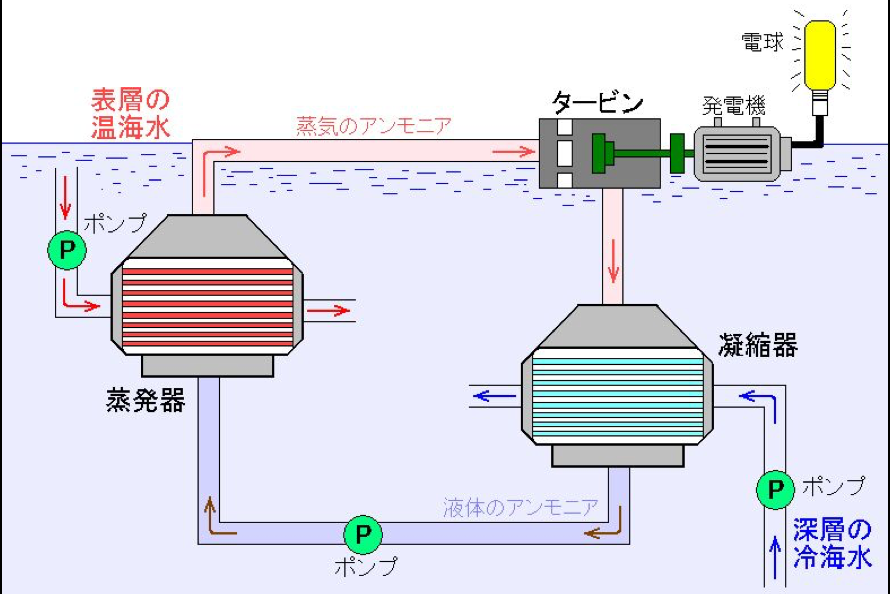

「タービン方式」の「クローズドサイクル」の概念図。沸点の低いアンモニアのような物質を「作動流体」に用い、温海水で蒸気を発生させてタービンを回す。タービンを回した後の蒸気は、深層の冷海水で冷却されて液体に戻る。

ここで、OTECの動作原理を見ておこう。

原理そのものはシンプルだ。海洋表層の太陽に温められた海水(20~30℃)と、深層(600~1,000メートル)の冷たい海水(5℃前後)をポンプで汲み上げ、両者の温度差を利用して発電する。熱を電気に直接変換する「熱電方式」と、熱で蒸気を発生させ、蒸気の力でタービンを回して発電する「タービン方式」の大きく2つがある。

「タービン方式」は、蒸気の発生方法でさらに2つの方式にわかれる。温海水を真空に近い状態にして蒸発させる方式と、沸点の低いアンモニアや代替フロンを「作動流体」として利用し、温海水でそれらを沸騰させ、冷海水でそれらを再び液体に戻す方式の2つだ。

前者は、タービンを用いず、熱電素子で発電を行う。熱電素子の両端に温度差が生じると電力が発生する現象を利用したものだ。熱電素子の一方を温海水で温め、他方を冷海水で冷やす。この温度差で電力を行う。対する後者の方式は、タービンを回す「作動流体」は海水に対して「閉じて」おり「クローズドサイクル」と呼ばれる。

現在の研究の主流は、「タービン方式」の「クローズドサイクル」だ(クローズドサイクルの概念図は右図参照)。この方式は、火力発電や原子力発電と原理的にはほぼ変わらない。違いは、火力や原子力が数百℃の高温で水蒸気を発生させるのに対し、OTECが表層の温海水と深層の冷海水の温度差わずか25℃前後で「作動流体」を蒸発させなければならないことにある。この低い熱で効率よく電気をつくらなければならないところに、OTECの技術的な課題があった。

OTECのミニチュアモデルに見る「クローズドサイクル」の仕組み。ピンクに色付けされた温海水が蒸発器の水槽内に入り、チューブ内を流れる作動流体を温めて蒸気に変えタービンを回す。

池上教授がOTECの研究を始めたのは、佐賀大学に入学した1982年のことだ。

「1973年のオイルショックを小学生のときに経験し、エネルギーの重要性を実感しました。福岡の高校に通っていたころ、大学でエネルギーについて勉強したいと思っていたら、テレビでたまたま上原先生のことを知りました。こんな近くに独創的な研究をしている人がいることに感動して、上原先生のもとで勉強したい一心で佐賀大学を受験しました」

それから35年近くにわたり、池上教授はOTEC研究に心血を注いできた。最初の20年ほどは上原教授と二人三脚で、2005年の上原教授退官後はバトンを受け継ぎ、世界のトップを走り続けてきた。

「第二次ブーム」の到来まで、上原教授と池上教授が取り組み続けてきたのは、発電効率の改善だ。表層水を取り込み、深層水を汲み上げるのにポンプが不可欠で、それを動かすには電力がもちろん必要である。OTECによって得られる発電量が、投入した電力を上回らなければ、そもそもシステムをつくる意味がない。

さらには、OTECの電力を流通させるには、エネルギー収支をプラスにするだけでなく、火力発電や原子力発電を代替できるレベルにまで、発電コストを下げなければならない。「技術的には可能だが、経済的には困難である」と評価された壁を突き破るべく、複数のアプローチで発電効率の改善を目指したのだ。

上原教授と池上教授がまず取り組んだのは、「作動流体」の見直しである。OTECではもともとアンモニアの純物質を使っていたが、水とアンモニアの混合物質に置き換えた。

きっかけは、米国に亡命したロシアの科学者・カリーナ博士が、1980年代に発明した発電方式にある。「作動流体」は、単体の物質よりも沸点の異なる2種類の物質の混合物の方が、熱効率が飛躍的に向上する。カリーナ博士はそのことを突き止め、低温でも効率よく発電できることを実証したのだ。これは通称「カリーナサイクル」と呼ばれた。上原教授はこのサイクルの有効性に注目し、OTECへの導入の検討を始めた。

「OTECは、海洋表層の30℃前後の温海水と、5℃の前後の深層冷海水と、わずか20℃前後の温度差で効率よく発電することが求められます。佐賀大学でカリーナサイクルの研究を始めたのは1991年のこと、私は博士課程を修了したばかりのころです。その後、OTECでの最適化を目指してシステム全体の改善を続け、1994年にはカリーナサイクルを元にした新たなサイクルを発明しました。この方式を国際学会で発表したところ注目を集め、『佐賀大学方式』あるいは『上原サイクル』と呼ばれるようになりました」

続いて取り組んだのが、「作動流体」を蒸発あるいは凝縮させる「熱交換器」の改善だ。

火力発電のプラントでは、「作動流体」に水を、「熱交換器」に管状のものを使用する。管状の「熱交換器」の中を「作動流体」が流れているところに、管の外からボイラーの燃焼熱で水蒸気に変え、タービンを回した後の水蒸気は、冷却水で冷やして液体に戻す。

「OTECでも当初は、管状の熱交換器を使うことを検討しましたが、伝熱性能が目標値に大きく届きません。調べてみると、管の中心部分まで熱が有効に伝わっていないことがわかりました。温海水と冷海水の熱を、効率よく作動流体に伝えるために考案したのが、プレート式の熱交換器です。プレート状の金属を何枚も並べ、作動流体と海水を交互に送ることで、効率よく熱が伝わるようにしたのです」(管状とプレート式での熱交換の有効性、並びにプレート式熱交換器の概略については図を参照)

(左図)管状の熱交換器とプレート式熱交換器の比較。斜線部が、外側の熱が伝わるところを示す。管の場合は中央に熱が伝わっていない部分が広くあるのが分かる。(右図)プレート式熱交換器は複数枚を並べ、作動流体と海水を交互に流すことで熱を伝える(蒸発させる場合は温海水、液体に戻す場合は冷海水)。(図は池上教授教授提供)。

旧来のプレート式熱交換器(左)と佐賀大学が開発したもの(右)。プレートの大きさや文様の形状ひとつにまで、効率の改善に努めてきた。

さらには、プレートに刻む模様についても試行錯誤を繰り返した。当初は魚の骨状のヘリンボーンの文様を採用したが、今はより複雑な文様になっている(写真参照。左が旧来型のヘリンボーン、右が佐賀大学が開発した文様)。

こうして、主に「上原サイクル」とプレート式熱交換器の効果で、低温での効率的な発電の道が拓けてくる。冒頭で紹介した伊万里サテライトのOTEC・淡水化のハイブリッドシステムは、2003年に建設したものである。それは、当時世界最高性能のOTECであり、「第二次ブーム」が到来すると、佐賀大学の研究に世界の目が注がれるようになった。伊万里サテライトには世界各国の研究者が頻繁に見学に訪れるようになり、その数、2006年からの10年間で、82ヶ国から1,510名にのぼる。

加えて、OTECの発電効率改善は、他分野にも波及している。低熱でも効率的な発電を可能にする「上原サイクル」とプレート式熱交換器が、下水処理場や工場での排熱を利用した発電に使われ始めているのだ。

沖縄県久米島に設置された「海洋温度差発電実証プラント」。連続運転を続けるOTEC発電所としては世界最大のものだ。(写真は池上教授提供)

2005年に上原教授が佐賀大学を退官し、バトンを受け継いだ池上教授の取り組みが、2013年6月、ひとつの形となって実を結んだ。沖縄県久米島に、世界に先駆けて100キロワット級のOTECが設置されて発電を開始、沖縄電力の商用電力網に系統連系されるに至ったのだ。これは沖縄県が主体となって取り組む実証実験で、佐賀大学はこれまでの研究成果を活かして全面的に協力している。

この「海洋温度差発電実証プラント」の最大の特徴は、久米島が2000年から取り組む海洋深層水事業とOTECを組み合わせ、複合利用していることだ。

海洋深層水は、飲料水としての流通に加え、さまざまな産業用途で使われている。大きなものは、海産物の養殖・育成だ。深層水は冷温で日光が届かないため雑菌がほとんど繁殖せず、栄養分のミネラルを豊富に含む。さらには表層海水の温度調節にも利用できるため、魚介類の養殖や海藻の育成に多く使われている。また、冷たい深層水を空調システムに利用することで、島の冷房費の大幅削減も実現しているという。

「島では一日13,000トンの深層水を汲み上げ、関連企業の生産額は25億円を超え、人口8,000人規模の島の300人が関連企業で働いています。2000年以前に島の主力産業だったサトウキビ事業が10億円規模ですから、深層水事業は島に大きな産業と雇用をもたらしています。島では、深層水の汲み上げを日量10万トン、生産額80億円に拡大する計画があります。そのために、深層水を汲み上げる取水管の設置コストを引き下げる方策を検討していて、そのなかで、OTECと取水管を共用してコストを下げる案が浮上しました。OTECとしても、発電コストを下げることにつながります」

さらには、この発電プラント自体が、淡水化と水素製造、リチウム回収も可能なハイブリッドシステムだ。現在は、試験システムであるため水素製造量はごくわずかだが、久米島町では将来的に、水素自動車を導入して再生可能エネルギー100%を目指す計画もあるという。

島の電力と淡水というインフラを担い、産業や雇用を創出する。その先には、水素モビリティの実現も視野に入れる。この複合利用は「久米島モデル」として注目を集めている。次のステップとして、久米島町は出力を10倍に高めた1メガワット級のプラントを建設する準備を進めている。

OTECの今の技術では、表層と深層の海水温度差が年間平均20℃以上あることが望ましく、赤道付近の低緯度地帯(図の赤からオレンジの部分)が発電適地だ。日本では、沖縄諸島や小笠原諸島などが主な候補地として挙がるが、むしろ適地は国外に多くある。

「東南アジアやオセアニアの島嶼部からは、『久米島モデル』を自分たちの島にも導入したいとさまざまな声が寄せられています。また、OTECの導入はまだですが、ハイブリッドシステムに搭載している淡水化装置を、2005年にインドのカバラッティ島に建設し、日量100トンの淡水を製造し続けています。インドでも、1メガワット級のOTECを導入する検討が進んでいます」

池上教授は言葉を続ける。

「複合利用で1~10メガワット級の発電を目指すのが次の目標ですが、その先には、10~100メガワット級のプラントを見据えています。OTECは設備を大型化して発電量を高めた方がコストメリットが出るため、そこまで行けば、OTEC単体でも発電コストで既存の電源と十分競合できるようになるはずです」

OTECは、石油に代わるエネルギーを目指して研究がスタートした。それが今では、島を単位に少しずつ現実になりつつある。さらには、ハイブリッドシステムや複合利用という方法論の開発により、島のエネルギーのみならず、暮らしや経済を支えるインフラとしての期待が高まっている。その先に、石油や原子力に代わるエネルギーとなる可能性が見えてきた。研究者たちのたゆまぬ挑戦が、現実を少しずつではあるものの、確かに動かしているのだ。

1982年4月佐賀大学理工学部入学、同学部の上原春男助教授(当時)のもとで海洋温度差発電を学び始める。1988年3月、同大学大学院理工学研究科修士課程修了、1991年3月に九州大学大学院総合理工学研究科で博士課程を修了し翌4月より佐賀大学理工学部に講師として赴任。同大学海洋エネルギー研究センター(IOES)で講師や助教授などを経て2014年7月に教授に就任。2013年4月からは同センターの2度目の副センター長を兼任。

日本で唯一の海洋エネルギー専門の研究拠点。1973年4月、佐賀大学に赴任した上原春男助教授(当時)が始めた海洋温度差発電(OTEC)の研究に端を発する。1980年、伊万里市に日本初の「海洋温度差発電実験所」を完成させ、1982年には佐賀大学理工学部の附属施設の「海洋熱エネルギー変換実験施設」を設置。2002年、この施設を母体に、波力や潮力など海洋エネルギー全般を研究する「海洋エネルギー研究センター」を佐賀大学の附属施設として設置。2003年3月に「伊万里サテライト」を建設。2014年10月に「久米島サテライト」開設。

【取材・文:萱原正嗣 /撮影:山本薫】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png