2016年4月半ば、熊本で、2度の最大震度7の揺れを含む巨大地震が相次ぎ発生した。 直接の死者50名、その後の関連死をあわせると犠牲者は100名を超え、地域の暮らしや経済にも甚大な被害をもたらした。この地震は、活断層の動きによるものであった。動いたのは、日本の主要な活断層帯の一つである布田川断層帯と日奈久断層帯北端部。長さ約30キロにわたって地表面にずれや段差が生じるなど、その痕跡が露になった。

日本には活断層が2000以上存在する。そのうち、特に調査に力を入れてきた主要活断層は100箇所もある。それらの活断層は、いつ、どの程度の地震を引き起こすのか。それを予測することは、現在の科学でどこまで可能なのか。東北大学災害科学国際研究所の遠田 晋次教授に、最新の事情を伺った。

図1 日本は三つのプレート(太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプ レート)がちょうど交わる場所にある。東日本大震災は、太平洋プレートによって海底に 引きずり込まれたユーラシアプレートが跳ね戻ることによって生じた。「活断層は、陸のプ レート上にある小さな傷のようなものです」(遠田教授)。(図:遠田教授提供)

地球の表面は、「プレート」と呼ばれる複数枚の巨大な岩盤に覆われている。人間の体感では、地面は止まっているように感じるが、プレートは「爪が伸びるのより速く、髪が伸びるのより遅い」(遠田教授)程度の速度で動き続けている。

海の下にあるプレートは、陸地をなすプレートの下に少しずつ沈み込みながら、陸のプレートの境界部分を一緒に海中に引きずりこんでいる。そのため陸のプレートの先端には歪みがたまり、その蓄積が限界に達すると元に戻ろうと跳ね返る。それが「プレート境界地震」である。これは、海中深くにあるプレートの境界で起きるので、海溝型地震とも言われ、地震の規模はとても巨大になることがある。東日本大震災をもたらした東北地方太平洋沖地震はその代表的な例である。

一方、プレートは動きながら、その内部にも少しずつ歪みをためていく。その歪みがあるところで限界に達すると、プレート内の弱い部分が破壊され、ずれ動くことになる。そのとき動く部分が断層であり、陸のプレートにある断層が動いて起きるのが「内陸地殻内地震」である(都市の下などで起きる場合、一般に「直下型地震」とも呼ばれる)。そして、断層のうち、特に過去十万年程度の間に繰り返し動き、将来も動くことが推定されるものは「活断層」と呼ばれる。

内陸地殻内地震が断層の動きによるものであるとはっきりしたのは、1930年代のことで ある。その後、活断層に関してさまざまな研究が進んできた。

80年代にはアメリカで、断層を掘削して調べると過去の地震の証拠が見つけられることがわかり、掘削調査が広く行われるようになっていく。この調査は、断層のある場所に溝(トレンチ)を掘って行われるため「トレンチ調査」と呼ばれ、その後日本でも行われるようになる。そして 95年の阪神・淡路大震災をもたらした兵庫県南部地震(野島断層という活断層の動きによって生じた)によって活断層研究の重要性が明らかになると、全国で相次いでトレンチ調査が行われた。

遠田教授は長年にわたって活断層を専門に研究し、全国の数多くの活断層について、トレンチ調査をはじめとする各種調査を行ってきた。

「断層は地下10〜20キロくらいの深さまで続いています。地震が起きると、まずは断層の深い場所がズレ動き地面が揺れます。そして、大きな地震の場合、そのズレが地表面に到達することで、地面が横にずれたり崖ができたりします。そのようにずれたり動いたりした跡が、その後長い時間が経つ間に土砂で埋もれ、後の時代に地層として残ります。その現象が、何万年、何十万年という期間にわたって繰り返されることで、地層の中に過去の地震の履歴が刻まれるのです」

トレンチ調査では、地面を最大5メートルほど掘削する。露出した地層を見ることで地震の痕跡を読み取り、地震の大きさや起きた時期を推定する。すると、この活断層は大体何千年間隔でどの程度の規模の地震を起こしてきたかが推定でき、それによって、次はいつ同様の地震を起こすことになりそうかを予測することができるのである。

2008年の岩手・宮城内陸地震で活動した断層のトレンチ調査の様子。トレンチ壁面の観察、写真撮影、スケッチをおこなっている。ともに岩手県一ノ関市。(写真:遠田教授提供)

トレンチ調査などの掘削調査による活断層の評価を支えている基本的な考え方に「固有地震モデル」がある。これは、「一つの活断層は、常に同じくらいの間隔で同規模の大地震を起こし、その際に動く断層の長さは毎回ほぼ一定である」という考え方だ。これはあくまでも1980年代までの少ないデータから導かれた単純なモデルであり、活断層によって差はあるが、概ね確からしいモデルである。

現在までに、日本の主要な100ほどの活断層の、数百箇所に以上においてトレンチ調査が行われてきた。その調査結果を固有地震モデルのような経験的知見から分析することで、それらの活断層が動いたらどの程度のずれを起こし、どの程度の規模の地震が発生するかを予測することが可能になる。その予測はインターネットで公開されていて誰でも閲覧することができる(防災科学技術研究所「地震ハザードステーション」 http://www.j-shis.bosai.go.jp/内)。

例として図2を見てみよう。図中の上半分には、日本の主要な活断層(赤い線状部分)が表示されている。そのいずれかをクリックすると、下半分のようにその断層の情報が表示される。これは北伊豆断層帯の例であり、この断層で地震が起きると規模はM6.8程度となることが予想されている。また、その規模の地震が1450年間隔で生じ、前回起きたのは86年前、1930年の北伊豆地震(M7.3)だ。それゆえ、今後30年、50年の間に発生する確率は0%と予測されていることが示されている。

ただし、こうした予測はかなり大雑把なものであると考えておかなければならない。

「掘削調査や地質地形の調査では、この活断層は数百年、数千年間隔で動くといったレベルまでしかわかりません。つまり、『この断層は今後数百年のスパンで大きな地震を起こすポテンシャルを持っている』といったぐらいの評価はできますが、何年、何十年といった単位での予測はできません」

にこやかに丁寧に話す遠田教授

現在、断層についてもっとも詳しく理解する方法がトレンチ調査をはじめとした掘削調査であることを考えると、長期的な地震の予測としてはこの程度が限界であるということだ。

とはいえ、地震そのものについての理解も進んでいる。地質を調べる以外の地震予測の方法も複数考えられてきている。例としては、その場所で過去に起きたあらゆる地震の合計回数と地震の大きさ分布から将来巨大地震が起きる確率を計算する「グーテンベルグ・リヒター則」や、地震後に起きる余震を予測する「大森公式」がある。また、地震で動いた断層の長さ、幅、ずれが、いつも相似の関係にあること(「地震の相似則」)もわかってきている。ただしどれも経験的なものであり、常に成り立つわけではないことには注意が必要である。

たとえば地震の相似則によれば、規模が同程度の地震では、断層の長さも概ね同じになる。しかし、2004年にインドネシアで起きたM9.1のスマトラ沖地震の断層の長さが1000キロほどだったのに対して、2011年の東北沖での地震は、M9.0ながら、断層の長さは200~300キロしかなかったのだ。

「相似則が広く信じられていたため、この事実に驚きました。誰もが日本ではM9規模の超巨大地震は起きないと思っていました。こうした先入観が返って地震の予測を難しくするという面もあるのです」

地震予測には、いまなお不確定要素がとても多いのである。

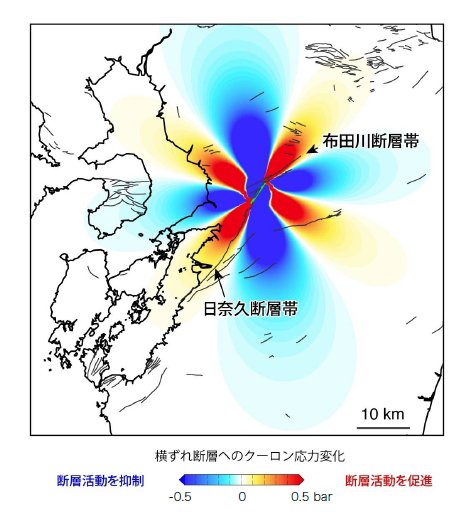

図3 地震波やGPSデータから推測される断層モデルを用いて今度地震が起きやすい場所(赤)と起きにくい場所(青)を予測した図。地震波のデータは、気象庁やアメリカ地質調査所(USGS)が公表している。(図:遠田教授提供)

では、地震の予測については現在これ以上のことができないのかと言えば、そうではない。長期スパンでの予測は難しいが、大きな地震が起きた直後の短期的な予測であれば、多くのことがわかるようになっている。

それを可能にしたのは、地震観測精度の向上だ。地震が起きたとき、揺れの伝わり方を表わす地震波や、どの地点がどの方向にどれだけ動いたかなどを示すデータが、現在は非常に高い精度で得られるようになっている。そうしたデータを解析することで、地震が起きた直後のことについてはかなり精度の高い予測ができるようになってきているのだ。

例として、2016年の熊本地震について、4月14日にM6.5の最初の揺れが起きたあとに、どのような予測がなされたのかについて見てみよう。

図3は、その直後に遠田教授が作成し、15日に発表したものである。

この図は、地震波から推定した断層の規模とずれの量、そして位置といった情報から作られている。赤い地域は、14日の地震によって今後地震が起きやすくなったエリアで、青い地域は逆に地震が起きにくくなったエリアだ。ひとまず地震後すぐに取得できるデータだけからでも、このようなことがわかるのである(どのようにして赤、青の地域に分けられるかについては後述する)。

「地震波やGPSの位置情報から、どの断層がどのくらい破壊されたかが大まかにわかります。そのデータをコンピュータに入れてシミュレーションすると、この地震によって、断層のどの部分がひずみ、今後どの辺りで地震が起きやすくなるかがすぐにシミュレーションできます。この図からひとまず、布田川断層帯と日奈久断層帯へひずみが伝わり動きやすくなっていることがわかります。それゆえ、この両断層は今後要注意であると言えます。そのような報告を15日にしたところ、14日の『前震』から2日後の16日未明に、布田川断層帯の活動によって本震となるM7.3の地震が生じたのです」

ただしこれはあくまでも、遠地観測データのみから得た大まかな推定である。より詳しく正確なことを知るためには、現地で実際に断層を確認する必要がある。

それゆえ遠田教授は、16日の本震発生直後に現地入りし、この地震で地表に現れた断層(=地震断層)を実際に測定して歩いた。

「地震波のデータからは、断層のおおよその位置しかわかりません。実際に歩き、GPSで断層の実際の位置を確認することで、初めて断層の詳細な地図を作ることができます。また、断層なのか土砂崩れなのか、ただの地割れなのかといったことも専門家が見ないと分からない場合があります。今回は20人ぐらいで調査を行い、地表面に現われた30キロほどの断層をみなで手分けして歩きました」

熊本地震後の現地での調査の様子。断層が約30キロにわたってさまざまな地形の上に現れていた。上左)畑の畦が2m右横ずれしている.上右)断層変位でアスファルトが破断され1.5m右横ずれしている.下左)西原村の山中に現れた断層変位による崖.下右)山中での昼食休憩.背景は断層崖.(写真:遠田教授提供)

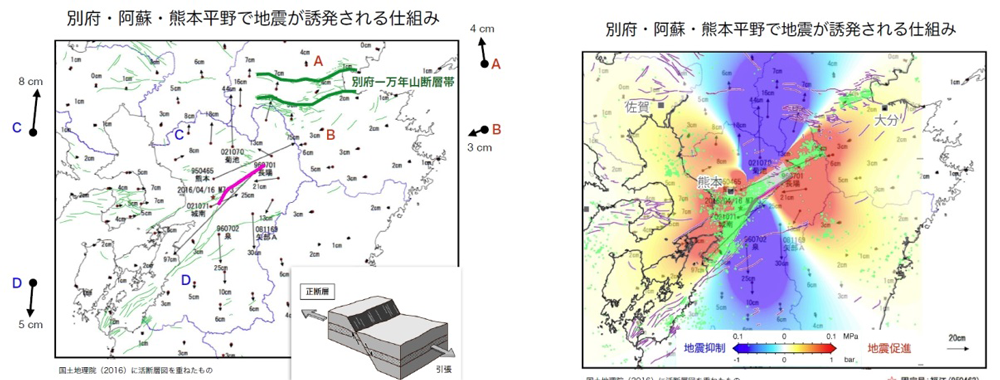

このようにして、実際に現地を歩き計測した結果を入れて計算し直したのが、図4の赤と青の領域である。

「たとえば左図のA、B地点の動きの南北成分(A:北に約4キロ、B:南に約0キロ)に注目すると、この2地点は、この地震によって南北に約4センチ離れたことがわかります。九州は普段から年間2センチほどの速度で南北に伸びているのですが、この2点間は十数秒の揺れでその2倍ほど伸びたことになります。熊本県側でも、ピンクの折れ線で示した布田川断層帯と日奈久断層帯よりも北にあるC地点は北に、南側のD地点は南にそれぞれ移動しています。つまり、この図から布田川—日奈久断層を境に全体が南北に伸びたことがわかります。これは、布田川—日奈久断層帯の延長にあたる東西の地域(大分県南部〜宮崎県北部、熊本平野〜天草〜島原半島)には引っ張りの力がかかることを意味します。逆に、この反動で布田川—日奈久断層の南北の地域では地面が南北に圧縮されました。九州北部地域では地面が引っ張られると地震は起こりやすくなり、圧縮されると起こりにくくなります。そのため、布田川—日奈久断層帯の東西延長で多数の余震が起こり、南北地域で起こりにくくなっています」

図4 左図は、国土地理院のGPS情報をもとに各地点がどの方向にどれだけ動いたかが描かれている。この図の上に今後の地震の起こりやすさ(赤と青の領域)と、実際に起きた地震の場所(緑の点)を重ねたのが右図である。(図:遠田教授提供)

右図の緑色の点は、4月14日以降実際に地震が起きた場所である。そのほぼすべてが赤いエリア内であり、予測通りになっていることがよくわかる。

「大きい地震が起きた後、現地調査も含めて2~3日あれば、次に地震が起きやすいエリアを区分けすることは今の技術で可能です。しかし、この中のどこで、いつ地震が起きるかといったことまでは分かりません。この辺りが現在の予測の限界です」

ただ、こうして得た短期的な予測は、今後の長期予測にも生かすことができる。

「実際に起きた地震活動や地殻変動から得られるリアルタイムの知見と、トレンチ調査などからわかる過去の情報を組み合わせれば、たとえば、『この活断層は近年ある程度動きうるポテンシャルを持っているから、今回この断層が動いたとすれば、きっと今度はこっちが動きますよ』といった評価が可能になります。このように、非常に長い話とごく最近の出来事を組み合わせることで、近い将来を予測することが可能になるのです」

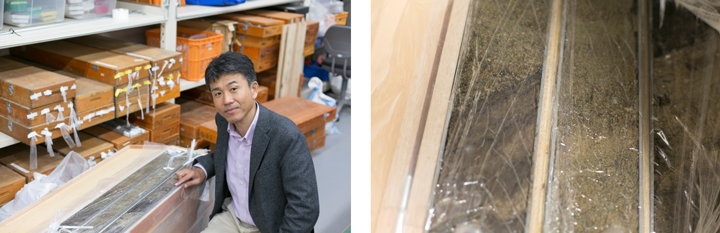

2014年の長野県北部の大地震(M6.7)の後に遠田教授は現地でトレンチ調査を行った。その際に同時に行ったボーリング調査(円筒状に深い穴を掘って行う調査)によって得られた地層の土。層の境目が見える(右写真)。中に含まれる炭素によってその地層の年代が調べられる(放射性炭素年代測定法)

今後、地震の予測はどこまで可能になるのだろうか。突発的に起こる地震について、いつ、どこで、どれぐらいの規模のものが起こるのか、ピンポイントに予知するのは不可能だろうと遠田教授はいう。

「物理学でたとえて言うなら、地震は、ニュートン力学的なものではなく量子力学のようなものだと考えています」

すなわち地震は、ニュートン力学の計算のように、断層の分布や特性と歪みの蓄積量といった情報を与えたら次にいつどこで起きるかが計算で正確に求められるというようなものではない。原子や分子などの個々の動きは正確には予測しえず、あくまでも大局的かつ統計学的にしか評価できないと量子力学が示唆するように、地震も、この先研究が進んでも、ある地域では向こう1年ぐらいはすごく地震が起きやすい状態である、といった予測をするのが精一杯なのではないかということだ。

しかし一方、大きな地震が起きた後の短期的な予測についてはその限りではない。

「地震の起きやすい地域と起きにくい地域に二分できるという現在の段階から、さらに高い精度で地域を特定した予測が今後可能になるのではないかと考えています。しかし、どのくらいの規模の余震がいつ起きるかを予測するには、まだ多くの課題が残っています。たとえば熊本地震でも、本震から4か月経った8月31日に最大震度5弱を観測した強い地震がありました。発生場所は赤い地域には入っているものの、なぜ突然あの時期にあの場所で起こったのかはわかりません」

教授の言葉どおり、「この研究が好き」であることが、話をされる姿から伝わってきた。

そうした点まで解明できるようになるためには、何が必要なのか。遠田教授は、現在すでにあるデータをより詳細に見直してみることが大事だろうという。

「現状すでに、極小さい地震まで検知できる技術が確立していて、日本では高精度のデータが蓄積されています。特に、先の東北沖の地震では非常に貴重なデータが得られています。1950年代以降、M9クラスの超巨大地震は世界で7回起きていますが、地殻の変動からその後の余震の発生状況まで高い精度で観測されたのは東北沖が初めてです。そうしたデータからわかることがたくさんあるはずです。重要なのはそのどこに着目するかでしょう」

地震の完全な予知は、原理的に不可能なのかもしれないが、わかることは確実に増えている。地震の詳細なデータが得られるようになってまだ間もないことを考慮すれば、これから思わぬ道が開ける可能性もあるのかもしれない。

遠田教授のこの分野への興味は幼いころから始まっている。

「小学生のときに、映画やテレビドラマの『日本沈没』を見たのがきっかけでした。大地震や火山の噴火が起きて、日本が沈没するという物語に衝撃を受けて、それ以来地学の分野に興味を持つようになりました。また地元が宮崎県で、地震が多かったことも関係していると思います。その後も地質や地震といった分野への興味が変わることはなく、大学では地質学を勉強し、研究者として働き始めてから活断層の研究に取り組み、それ以来ずっと活断層を研究しています」

遠田教授は、40年ほどの間この分野への興味を保ち続けてきたのである。

それだけ教授を惹き付けるこの分野の面白さは何なのだろうか。

「自然の仕組みを、自分の力で少しでも解明したいと思っています。地震研究には減災・防災という社会的な意味合いもありますが、ここまで研究を続けて来られたのは、『この分野が好き』と思えたからです。ミッションや社会的責務だけでは何十年と研究し続けることはできないのではないでしょうか。研究を志す若い人にはぜひ、自然の仕組みを自分の力で解き明かす楽しさを味わってほしいと思います」

地震は、日本においては生活と密接に関わる極めて重要な分野であるが、未解明なことが多く残されている。すなわち、自然を解き明かす喜びを味わえる膨大な可能性を秘めているのだ。

1966年宮崎県生まれ。1989年鹿児島大学理学部地学科卒業、1991年東北大学大学院理学研究科前期博士課程(修士)修了。電力中央研究所(途中、米国地質調査所USGS客員研究員)、東京大学地震研究所、産業技術総合研究所活断層研究センター、京都大学防災研究所地震予知研究センターを経て、2012年より現職。東北大学理学博士。

東日本大震災の約1年後の2012年4月に設置された、東北大学で最も新しい研究所である。東日本大震災の教訓から学び、大災害を二度と繰り返さないことを使命に、「東北大学防災科学研究拠点」(2007年結成)を大幅に拡充させる形で発足した。文学・理学・工学・医学など研究者約100名が7部門37分野で活動し、災害科学の深化および実践的防災学の構築にあたる。国内外で産・官・学・民連携に力を入れ、東北被災地の復興とともに世界の災害軽減を目指す。

【取材・文:近藤雄生/撮影:梅原祐一】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png