宇宙の「次なるフロンティア」として各国が探査を進めているのが火星だ。有人飛行の可能性についても検討が行われているなかで、日本が他国に先駆けて研究に取り組んでいるのが、火星を探査する飛行機だ。

火星は月と違って大気が若干ながら存在する。地球の大気密度の100分の1ほどであるが、それでも大気があれば、飛行は原理的に可能だ。火星探査飛行機が実現すれば、これまではできなかった探査への道を拓くことになる。そのプロジェクトを担う「火星探査航空機ワーキンググループ」の副代表で、飛行機の開発を牽引する東北大学流体科学研究所の永井大樹教授に話を聞いた。

火星は、太陽系の惑星の中で環境が最も地球に近いことで知られている。そのため、生命が存在するのか否かをはじめ、さまざまな探査や観測がこれまで進められてきた。

探査の歴史は、冷戦を背景としてアメリカとソビエト連邦が宇宙開発競争を繰り広げていた1960年代に始まった。70年代に初めてソ連が探査機を着陸させたものの、その後冷戦が終わった90年代に入ってからは、ほぼアメリカだけによって複数の計画が実施され、さまざまな形や目的の探査機が火星へと送り込まれた。現在は、2012年に着陸した車両型の探査ローバー「キュリオシティ」が活動を続け、多様な情報を届けている。

ただ、これまでの火星探査機はいずれも、ローバーなど地表面上で活動するものか、高高度を周回する人工衛星のタイプのもので、それぞれに制約があった。たとえばローバーは、地面を間近で観測することやサンプルを採取できることに強みがあるが、機動力に限界がある。キュリオシティの場合、地表を自動で探索しながら進むため、一日に動ける距離は100m程度という。また人工衛星は、火星全体のマクロな観測には適しているが、地表面の詳細な画像を写したりすることは困難だ。

そこで、その両者の隙間を埋め、詳細かつ広範囲の探査を実現するため、飛行機型探査機の開発が日本で進められてきた。そのプロジェクトを担うのが、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と複数の大学の研究者によって構成される「火星探査航空機ワーキンググループ」である。

永井教授は、このワーキンググループの副代表を務める。そして、翼の設計をはじめ機体開発において中心的な役割を果たしている。

「火星には若干ながら大気が存在しています。地球の大気密度のだいたい100分の1というわずかな量ではあるのですが、それでも大気があれば原理的に飛行機を飛ばすことができます。私たちは、その実現を目指して研究しています」

ただし、実現への道は平坦ではない。NASA(アメリカ航空宇宙局)もかつて火星で飛行機を飛ばすという案を検討しつつも断念し、その結果キュリオシティの開発へと進んだのである。

火星飛行機を実現する難しさはどこにあるのか。それはやはり、火星の大気の希薄さにある。

飛行機は、翼の上下を流れる空気の圧力の差によって空を飛ぶ。翼の下面にかかる上向きの圧力が、上面にかかる下向きの圧力より大きくなるように翼が設計される結果、上方に押し上げる力(揚力)が翼にかかり、浮き上がるのだ。揚力Lは、次の式で計算される。

![]()

ρは大気密度、Vは速度、Sは翼などの面積、CLは揚力係数(翼の形などで決まる無次元量)である。

「この式から、揚力は大気密度に比例することが分かります。火星のそれは、地球と比べて1/100になるため、その効果で揚力も地球の1/100になります。火星の重力は地球の1/3なのでその分揚力が小さくてもよいとはいえ、機体を浮き上がらせるためにはさまざまな工夫が必要になります。まずは機体を軽くすること。そして、できるだけ揚力を大きくするためには、翼の面積を十分に大きくし、飛行する速度を上げればいいことが式から導かれます。ところが、火星の特殊な条件の下ではそれが容易ではないのです」

丁寧に気さくに話す永井教授。

翼の面積を大きくする上で最大の問題となるのは、地球からロケットで打ち上げる際に直径1メートルほどのカプセルに入れなければならないことだ。

「そのため、自由に翼を大きくすることはできません。折り畳み式の翼にして、カプセル収納時は折り畳み、火星で飛ぶときに展開させることを考えています」

その制限のもと、できるだけ翼の面積が大きく取れるように設計がなされた結果、翼の全幅は約2.5mとなる予定だという。

一方、飛行機の速度を上げるにはどうすればよいか。通常、地球上であればジェットエンジンを使うことになるが、火星ではそれが叶わない。ジェットエンジンは空気中の酸素を燃焼して動くため、二酸化炭素が95%でほとんど酸素を含まない火星の大気中では使えないのだ。

また、固体燃料による固体ロケットモーターであれば、周囲の大気とは関係なく推力が出せるが、一度点火したら燃料がなくなるまで飛び続けるしかない。自由なコントロールも効かず、飛行機への利用は難しい。そうしたなか、永井教授らが現在最も有望な選択肢だと考えているのが、電動プロペラである。

「電動プロペラもやはり大気密度の低さが問題となりますが、いまのところ最も現実的な選択肢だと考えています。大気密度が低いなかで十分な推力を出すには、その分プロペラを高速で回さなければなりません。けれども、プロペラの回転速度が音速を超えると衝撃波が出て問題が生じます。そのため、衝撃波が出ないギリギリの速度でプロペラを回し、かつプロペラの面積を大きくする必要があります。そのようなプロペラを2つつけることで、必要な推力が得られると考えています」

また、電動プロペラは、動力に電気を使えることもメリットになる。探査機が通常備えている他のシステム(カメラや計測機器、通信機器など)と電源を共有できるため、軽量化にもつながるのだ。

火星という特殊な環境下では、電源や機体構造といった各技術要素にもさまざまな制約がある。それらが満たすべき条件をすべてクリアするよう設計することが必要となるのだ。

揚力を上げるために翼面積を大きくし、速度を上げる。そのための工夫を紹介してきたが、それだけでは、大気が少ない環境での飛行は実現できない。大気密度が低いと、通常の飛行機が飛ぶ環境と空気の流れそのものの性質が変わるからだ。その点を考える上で重要なのが「レイノルズ数」である。

レイノルズ数とは、気体や液体の流れの持つ粘性の強さ(粘り気の度合い)を表す無次元の尺度で、「レイノルズ数=慣性力/粘性力」として定義される。つまり、レイノルズ数が低い流れほど粘り気が大きく、高い流れほど粘り気が小さい。

たとえば、翼の周りを空気が流れるとき、粘り気が大きい(レイノルズ数が低い)と、空気は翼の形状に沿って層状に規則正しく流れやすく、このような流れは「層流」と呼ばれる。一方、流れの粘り気が小さい(レイノルズ数が高い)と、空気の流れは途中から翼面から離れて渦をつくるなどして乱れ始める。このような流れは「乱流」と呼ばれる。

通常の飛行機では、主翼でのレイノルズ数は106~108程度の大きさとなる。この場合、翼の後方では乱流が生じて剥離が起き、揚力が低下して失速などの原因になる。そのため、乱流が生じるのを防ぐ工夫がなされる。つまり、レイノルズ数が高くなりすぎないようにする方法がとられるのだ。

一方、火星のように大気密度が低いと、流れのレイノルズ数は低くなることが分かっている。すると、乱流が生じないのでいいのかといえば、じつはそうではない。

「火星で飛行機を飛ばす場合、地球で飛ぶ飛行機に比べて、流れのレイノルズ数が2桁ほど下がります。すると流れは層流になり、乱流は生じにくいのですが、そのような低レイノルズ数領域では、流れが翼から突然剥がれる『層流剥離』という現象が発生する場合があります。層流剥離が起きると性能が突然ガクンと落ちます。そののちに乱流化して再び剥離がなくなることもあるのですが、そのメカニズムは不明でコントロールができないため、対策が必要となります」

地球上では、手投げの模型飛行機(ハンドランチグライダー)や紙飛行機、鳥や昆虫など、速度の遅い飛行体は、低レイノルズ数の流れの中を飛ぶことになる。

そこで永井教授らは、それらの翼がどのようにできているのかを研究した。すると、ハンドランチグライダーの世界選手権で優勝した石井満氏がつくった翼の形状(図3)がとてもよい性能を備えていることが分かってきた。そこでその翼の形状を参考にして、火星飛行機の翼型もつくることにしたのである。

「石井さんが開発した翼は、低レイノルズ数の流れの中において、高い空力性能を持っていることが分かりました。すなわち、揚力の式における揚力係数CLが大きく、かつ層流剥離も起こしにくい形状になっているのです。これをベースとして、空力性能がさらに2~3割高い翼をつくれば、火星での飛行に適したものになることが推察できました。そこで、そのような翼型を見つけるべく、『遺伝的アルゴリズムを使った多目的最適化』という手法を用いて、空気力学的に最適な翼を探っていきました」

この方法は、スーパーコンピュータを用いても長い日数を要するような計算を必要とする。その結果、理論上最適と考えられる翼型の候補が見えてきたのである(図4参照)。

図3 石井満氏が開発した手投げ模型飛行機(ハンドランチグライダー)の翼の形(断面図、左が前方、右が後方)。一般的な翼型に比べて非常に薄いのが特徴的。また下面の後ろ側(図右側)が上向きに反り返った状態になっている。(図提供 永井研究室)

永井教授らは、上記の計算で得られた形状を元に、実際の翼型の設計を進め、できた翼の性能を風洞実験によって検証した。

「計算によって導き出される翼型は、かなり変わった形状になります。空気力学的な性能は確かにすごくいいのですが、実際につくったとき、構造的に十分な強度があるかは分かりません。実験によってそうした点を確かめながら、最適な翼型を探っていきます」

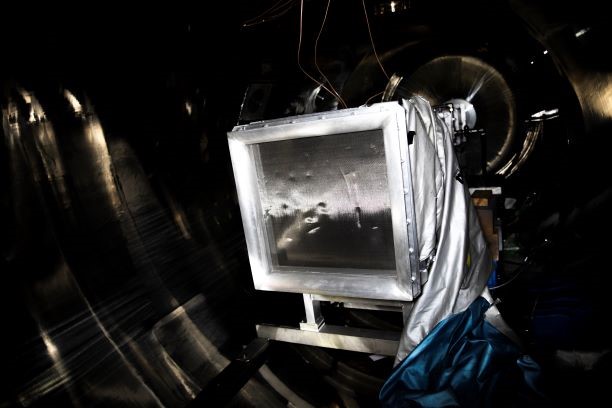

ちなみに、永井教授らが実験を行う東北大学にある風洞は「火星風洞」と呼ばれ、火星の大気に近い、低圧、低密度の環境を作れる特殊な風洞である。低圧の状態で、レイノルズ数を低く保ち、かつ、音速は超えない範囲で速い流れをつくることができる。その速度は、マッハ数(音速を1として速さを表す無次元量)で言えば0.7~0.8まで上げることができる。

この風洞のように低圧下でマッハ数、レイノルズ数を独立に制御できる風洞は、現在、世界にこれ一つだけだという(流体には相似則があり、レイノルズ数とマッハ数を同じにすれば規模は異なっても同様の条件として実験ができる。そのため、この両無次元量をそれぞれ制御できることは重要になる)。

<右写真>真空チャンバーの内部。四角い枠の奥が風洞になっていて、この枠から空気を送る。枠にネットがついているのは、ごみを吸い込まないようにするのと、流れをきれいに整えるため。

2016年には北海道で、実機とほぼ同サイズの試作機(前出の写真)による飛行試験も行われた(図5参照)。高度35000m付近は、大気密度と温度がちょうど火星と同等になるため、その高度まで高高度気球で機体を運び、滑空させて水平飛行の実験とした。

「この飛行実験で得られたデータを、風洞実験のデータや数値シミュレーションの結果と比較し、一致する点や異なる点を調べました。両者の違いを明らかにすることで、風洞の実験や数値シミュレーションの結果が現実に意味するところが分かります。試験から多くの有意義なデータが得ることができ、飛行機の開発を大きく前進させました」

このような高高度の飛行試験を行える機会は多くはない。実施できる時期が限られていることに加え、気球に使うヘリウムの確保やその日の天候など、複数の条件をクリアする必要があるからだ。そのため、一回の試験を有効に生かすことが重要となる。2020年には、2号機の試験を行いたいと永井教授は考えている。

「試験機をつくって実験をする段階まで来ていますが、クリアすべき問題がまだ複数あります。翼についても、空力性能の点ではいい翼ができつつあるものの、機体全体として考えたときには改良の余地があります。方向性は全く異なりますが、低レイノルズ数の流れに適した翼として、コウモリを参考にした翼の研究も進めています。コウモリの翼には、柔らかい膜状の部分があり、それが、強い突風が多いといわれる火星で有効かもしれません。硬い機体ではあおられて姿勢が変わり失速してしまう危険性がありますが、柔らかい翼であれば、変形してその危険を回避できると考えられます。またロケットに収納する際にもより小さく折り畳むことで面積を稼げますし、軽いのも魅力です。その一方で、強度など異なる問題がありますが、常に新しい発想を取り入れていくことは研究にとっては重要です。正攻法の翼の設計と並行しながら、こうした翼の研究開発も進めています」

また、実際に火星で飛行機を飛ばせるかは、日本の宇宙政策とも関わってくる。実現に向けた課題は複数あるが、遅くとも10年以内には火星の空を飛ばすことを目指して研究を進めているという。

「政策は政策として、大学としては実現に向けて研究を進めます。大気が薄い領域での飛行は、地球上では高高度飛行に通じるため、現在の研究成果を地球上で活かす道もあります。新しいアイディアも積極的に取り入れながら、火星飛行機の実現を目指して挑戦し続けていきます」

「宇宙も飛行機も好き」。にこやかに話す様子が印象的な永井教授。

永井教授が、現在の研究へと至る経緯についても伺った。大きなきっかけとなったのは、学部時代の先生との出会いだったという。

「高校時代から宇宙や物理学が好きでしたが、そのころはまだ漠然と興味があるという程度で、とりあえず大学を出たら企業への就職も考えていました。しかし大学で流体力学を専門とする先生に出会い、その人柄などに惹かれてその先生の研究室に入り、流体力学が面白くなっていきました。それを機に、研究の道を志向し始めました。私は、超流動ヘリウムという、非常に変わった特性を持つ流体の研究を学部時代のテーマとして選んだのですが、それは当時、天文衛星の赤外線センサの冷却に使われていました。そのことが、自分にとっては宇宙とのつながりの始まりでした」

博士号を取得した後、特別研究員として宇宙開発事業団(現JAXA)の筑波宇宙センターに入った。人工衛星や探査機の熱設計をする部署で、ヒートパイプ(熱を効率的に移動させるための仕組み)の研究に3年ほど携わった後、東北大学へ。そこで同じくJAXAの航空宇宙技術研究所から来た浅井圭介氏に出会い、双方の専門分野を生かせる研究を始めることになり、火星飛行機の研究がスタートした。

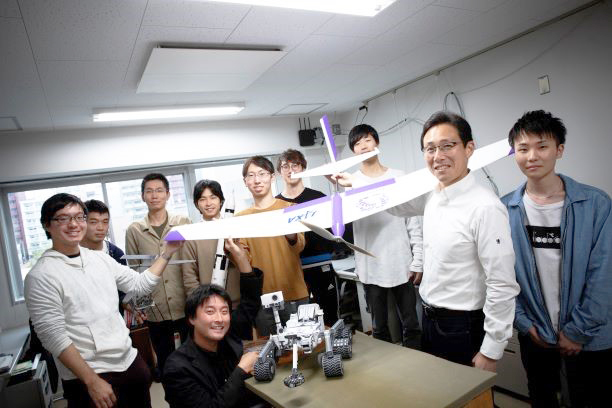

永井研究室では、修士・博士課程の学生を中心に20名ほどが研究に携わる。火星飛行機以外にヒートパイプの研究も行っている。永井先生たちが手にしているのは火星飛行機のイメージ模型。

「私は宇宙も飛行機も好きなので、その両方をできるところに今の研究の面白さを感じています。しかも、火星飛行機はまだ誰もやっていない。実現すれば世界初です。それは大きなモチベーションになっています。火星の空に飛行機を飛ばせれば、火星探査にきっと大きく貢献できるはずですが、ただ飛ばすだけでも大きな意味があると思います。特に若い人たちにとって、火星の空を飛ぶ飛行機の姿を見ることは、とてもインプレッシブな出来事になるのではないかなと思っています」

子どものころ、飛行機が火星の空を飛ぶのを見て、私は宇宙を目指しました――。何十年後か、そんな声が聞ける日がくるかもしれない。

1943年に東北帝国大学に発足した高速力学研究所を前身とし、1989年に現在の流体科学研究所へと改組転換した。流体科学の基礎研究や、それを基盤とした先端学術領域との融合、ならびに重点科学技術分野への応用において、世界最高水準の研究を推進することなどを使命とする世界最先端の流体科学研究拠点。現在、流動創成研究部門、複雑流動研究部門、ナノ流動研究部門の3研究部門に加え、附属未到エネルギー研究センター、2018年度設置の附属リヨンセンター(材料・流体科学融合拠点)、共同研究部門先端車輌基盤技術研究(ケーヒン)Ⅱからなり、30の研究分野を持つ。

【取材・文:近藤雄生 撮影:原淵將嘉】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png