1990年代初頭の「バブル経済崩壊」から、すでに25年以上にわたってデフレ経済下にある日本。政府は「アベノミクス」の一環で大型の金融緩和政策を5年以上継続しているが、物価は上がらず経済の停滞は続いている。

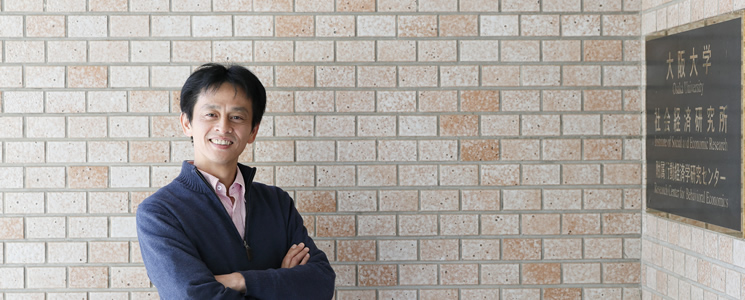

旧来の経済学の「常識」では考えられない現実がなぜ起こっているのか。大阪大学社会経済研究所の敦賀貴之教授は、その原因をマクロ経済学の観点から探っている。

日本の物価がおかしい。2013年から安倍政権が進める「アベノミクス」の金融・財政政策は、ゼロ金利下で大量の貨幣を日銀が発行することで、景気の浮揚を狙う政策だ(アベノミクスの「3本の矢」のもうひとつは経済政策である)。

市中に大量のお金が出回れば、「物価は上昇する」と人々が予測し、値上がりの前にモノを買う人や、借金をして設備投資に踏み切る会社が増える。その結果、仕事も増えて失業率が低下し、賃金も上がる。賃金が上がった生活者はさらにモノを買うので、経済は上昇のスパイラルを描いていく――。ひとことで言えばアベノミクスとはそうした想定に基づく政策であり、経済学では「リフレ政策」とも呼ばれる。

ところが現実には、アベノミクス開始以来5年が経っても、日本の物価はほとんど上がっていない。

「アベノミクスで日銀が供給した円の総量を考えると、従来のケインズ経済学の常識からすれば、物価は2〜3倍ぐらいに上がっていてもおかしくありません。ペットボトルのジュースが300円になっても不思議ではないのに、実際の物価はほとんど横ばいで、デフレ傾向が続いています。アベノミクスの目標である1年あたり2%、5年間で10%の物価上昇には、程遠い状態です」

それはいったいなぜなのだろうか――。

敦賀教授の専門は、マクロ経済学。過去には内閣府の経済社会総合研究所で主任研究官を務め、経済研究を実際の政策へと活かす活動に力を入れる。

マクロ経済学を専門とする敦賀教授の研究テーマの一つが「物価」だ。

政府がこれまで行ってきた金融・財政政策の結果、市場の物価は実際どのように変化してきたか。アベノミクスの成果が出ていないとすれば、何が原因なのか。物価の変動を決めるファクターについて、さまざまな角度から分析を進める。「しかし近年は、従来の経済理論が、現実の経済問題に対応できない事態が起こっています」と敦賀教授は言う。

「我々が日々直面する経済活動は、企業の活動や一人ひとりの個人の生活が複雑に絡み合った結果として動的に現れます。それゆえ『物価の上昇』という現象一つとっても、発生する国の社会や文化によって、原因も結果もまったく異なってきます。家計や企業も一つひとつを見ればすべて異なりますが、あえてその『差異』を捨象し、企業・家計全体をトータルな経済を考える上でのシンプルな単位として考えます。そのように、国家経済のような複雑で巨大な経済事象を学問として扱うために、伝統的な経済学で行ってきたのが『モデル化』です」

モデル化に基づく古典的な経済学では、中央銀行が大量のお札を刷って市中にばらまけば、物価はあっという間に上昇するものと考えられてきた。物価が上がればそれにともないGDP(国民総生産)も増え、各種経済指標にすぐさま反映される、というのが常識だった。

アベノミクスも、そうした旧来型の経済理論どおりに社会が動くと想定しての政策である。しかし現実の日本は、そうなっていない。敦賀教授はその原因を、「実体経済には、経済学者が『粘着性』と呼ぶ一種の『摩擦』が存在するため」と解説する。

「ニュートンが構築した古典物理学の世界では、ある物体の運動は、その『方向』と『速度』さえわかれば、完全に予測できると考えます。しかし現実には、地球上で物体が動く場合、必ず『空気抵抗』や地面との『摩擦』が発生します。それゆえ物体の運動を正確に計算するためには、それらの『摩擦係数』を織り込むことが必要となります。現実の経済においても、モデル化した理想通りに世の中が動くことはほとんどなく、必ず摩擦が発生します。近年のマクロ経済学では、物価に対する摩擦抵抗を『粘着性』と呼び、それを織り込んだ新しい予測モデルを使って実体経済の分析をする研究が進んでいます」

物価の粘着性が発生する理由については、さまざまな原因が考えられるが、決定的な答えはまだ発見されていない。

「単純化するために、レストランのメニューの価格改定を考えてみましょう。例えばある店のスパゲティが1000円だったとします。日銀がどんどんお金を刷れば、一般の人に回るお金の量も増えるので、レストランの価格も上がっていくはずです。しかしお店でスパゲティを提供するオーナーは、簡単に価格を上げることはできません。なぜならば、短期間の物価の上昇に合わせて次々にメニューの値段を書き換えていけば『あそこのレストランはすぐに値上げする』と評判が立ち、周囲の価格据え置きの店に顧客を奪われる可能性があるからです」

国中が好景気に沸いて、人々の給料もぐんぐん上がっていけば、スパゲティの値段を上げてもいいと考えるかもしれない。しかしその際も、オーナーは顧客に値上げの理由を説明する必要が出てくるだろう。新たなメニューを印刷したり、レジの金額を改定したりといった、時間と作業のコストもかかる。

「そうした値上げについてのさまざまなコストや心理的な『ためらい』が、価格の粘着性を生み出す一つの理由と考えられます。もう一つ、粘着性を生み出す原因として、いくら日銀が通貨供給量を増やしても、一般の人にそれが実感できていないことが挙げられます。身近な日々の暮らしを通じて、社会に流れるお金が増えたとは到底思えない、だからこれまで通りの行動をするわけです」

大学院の講義では、マクロ経済政策分析などを担当している。講義では手作りのノートを配布し、経済学の新たな理論だけでなく時事的な経済問題を含めた広範囲の講義を行っている。

実際、第2次安倍政権が始めた日銀の「異次元金融緩和」によって、2013年3月末には138兆円だった「マネタリーベース」(中央銀行が市中に供給するお金の残高のこと)は、2018年6月末には503兆円と、3.7倍にまで膨らんだ。

しかし、多くの人々の生活実感としては、5年間に3倍以上にお金が増えたとはまったく感じられていない。その間、企業の株価は上昇しているが、賃金については多くの企業で横ばいのままだ。

「粘着性によって物価が上がらないため企業の利益も上がらず、その結果、従業員の賃金も安いままになっている。賃金が上がらないから物価も上がらない。そのスパイラルが、今の日本に起こっていることです。逆にアベノミクスの狙い通り賃金が上がり、将来においても上がり続けるはずだと多くの人が『期待』を持てれば、物価も上がっていきます。そのように物価は、人々の『期待の形成』によって上昇し、賃金と相互依存関係にあることを理解しておくことが重要です」

敦賀教授が将来物価の予想のために継続しているのが、「期待インフレ率」の調査だ。期待インフレ率とは「予想インフレ率」とも呼ばれ、消費者や企業、市場などが予測する1年後のインフレ(物価上昇)率のことを指す。

「私たち多くの経済学者は、エコノミストなどの専門家に1年後の期待インフレ率をアンケートで調査し、その結果から将来インフレ率を予想しています。現在はメールや紙ベースで調査を行っていますが、すでに、インターネットのSNSに投稿された文章・メディアなどに掲載された記事などのテキストデータを、いわゆる『ビッグデータ』として解析する動きも活発化しています。そこに含まれる物価に関する期待値を示す言葉を統計処理することで、将来の期待インフレ率を探る研究も盛んになっていくでしょう」

経済予測の材料として、現在広く世の中で使われている指標の一つが「株価」だ。好不況の波や、各企業の状態、政治の動きや天候などの環境変化によって刻々と変化する株価は、「もっとも早い経済指標」として知られる。

しかし敦賀教授は「株価のデータは確かにいち早く社会の動きを反映させますが、それを過信して将来を予測するのは非常に危険」だと言う。

「実体経済においても、好況の起きる前はまず株価が上昇し、その後に不動産などの資産価格が上昇して、そして最後に食料品などの『物価』が上昇します。株価が社会の動きを何より早く映し出す『鏡』であることは間違いありません。しかしその映し出す像が経済動向として『正しい姿』であるかどうかは別問題なのです」

世界経済の動きに合わせて、経済学の新たな論文も次々に発表されるため、インターネットを通じて海外の研究者の最新の研究にも常に目を光らせている。

株価の高騰が実体経済の上昇をともなわない「虚像」であったことを示した良い例が、約10年前に起きたアメリカのサブプライムローンによるバブルの崩壊だ。その後、リーマンショックと呼ばれる経済危機が世界を混乱に陥れた。

「アメリカの住宅価格は2007年までずっと右肩上がりで、年収2〜300万円の人も将来の不動産価値の値上がりを期待して、銀行からお金を借りて家を持つことができました。そうした収入の低い人(サブプライム)に対して貸し出されたお金は、投資銀行の金融技術によって他のさまざまな金融商品と組み合わされてパッケージ化され、債権として売り出され、多くの機関投資家や個人投資家が購入しました。しかしその金額が膨大に膨らみ、投資家の一部が『自分たちアメリカ人は、お金を借りすぎているのではないか?』と考え始めた途端、いっきに信用が収縮し、バブルが崩壊したのです」

敦賀教授は物価の研究とともに、「経済危機」の研究にも取り組む。2008年にアメリカで起こったサブプライムローンの崩壊、それに続いて起こったリーマンショックは、どういうメカニズムで発生したのか、世界経済に何をもたらしたのか、分析を続ける。

「そうした日本および世界経済全般の動きを、マクロ経済の観点から分析を行うとともに、そこで得られた知見を実際の経済政策に活かしてもらうことが、私の研究の目的の一つです」

近年の東京の地価や不動産価格も、2020年のオリンピック需要への期待から、ここ数年で大きく値上がりしたが、すでにバブルの兆候が見えている。外国人投資家が売り抜けを始めているという報道も目にするようになった。

バブル崩壊後に起こる信用収縮、急激な不況は、時代によって形を変えながら幾度も繰り返されてきた。そして、これからもいつかどこかで、またバブルは起こるだろう。過去のバブル経済とともに金融危機の発生メカニズムを研究することは、未来に繰り返される同様の現象の時期と場所を予想し、できる限り人々の生活に与えるリスクを減少させることにつながるのである。

敦賀教授は研究の社会的な貢献のために、対外活動にも力を入れている。

「これまで、エコノミストや政府の金融政策の関係者など、専門家を対象読者とした論文を執筆し、発表を行ってきました。それと同時に、2016年からは内閣府の経済社会総合研究所の主任研究官として、霞が関の政策決定に責任を持つ官僚との交流や議論も行っています。それらの活動を通じて、実際に日本経済を動かしている人々と意見を交換し、国の政策に最新の経済学の知見を活かしていただきたいと考えています」

次代の経済学徒の育成のために教育にも熱心に取り組む。この日は京都大学で指導していた大学院生が敦賀教授の研究室を訪ね、論文執筆のアドバイスを受けていた。

敦賀教授は経済を研究することのやりがいについて、「学問が扱う対象が、生きている世の中の現実であることです」と語る。

この30年を振り返ってみても、インターネットの登場による社会の変化、企業活動のグローバル化、60年代の高度経済成長を完全に終焉させた日本のバブル崩壊、アメリカの金融危機、中国やインドをはじめとする新興国の急激な経済成長など、大きな研究トピックが次々に出現した。そのどれもが一人の研究者の手に余るほど巨大で、経済を取り巻く環境は、短期間のうちに激変を続けている。

「法学や文学などは基本的に『過去に記されたもの』をどう今の時代に解釈するかという学問ですが、経済は次々に新しいことが生まれる動的な学問です。それが何よりの面白さだと感じます。さらに言えば、事象の意味を解釈するだけでなく、それへの対策として何かしらの『答え』を出さなければならないことも、経済学者にとって大きなやりがいです」

猛烈なスピードで移り変わる経済動向を正確に捉えるために、敦賀教授はどのような情報を日々得ているのだろうか?その問いに対して敦賀教授は次のように答える。

「経済新聞やニュース、インターネットで見られる海外の最新研究論文などにはもちろん目を通しています。それよりもむしろ、もっとも参考になり、かつ研究の糧となるのは、他の第一線の研究者や経済を動かしている人々から、彼らがいま何を考えているのか、直接話を聞くことです。まだ文献にもなっていない人の考えそのものに、もっとも刺激を受けます」

だからこそ、「日本の経済学者はもっと大学の外にも出て、積極的に政策実現者に対する提言を行うべき」だと敦賀教授は力を込める。

日本語の「経済」の語源が、中国の古典に登場する「経世済民」であることはよく知られる。英語の「economy」の訳語として、福沢諭吉らがこの語を広めたと言われている。

その意味は、「世を経(おさ)め、民を済(すく)う」こと。世の中がより良く、人々の暮らしが豊かになることに、少しでも貢献できるよう、敦賀教授はこれからも研究を続けていく。

1954年、社会のさまざまな問題を、経済学の観点から解決することを目的に、大阪大学経済学部附属研究施設の社会経済研究室として設置。繰り返し発生する好不況の波や、バブルとその崩壊、広がり続ける格差問題、地球規模の環境問題など、古典経済学が想定していなかった社会課題に対して、ミクロ・マクロ経済学や行動経済学、統計学など近代経済学の知見を活かすことで解決の道を見出そうとしている。2010年には、行動経済学研究の共同利用・共同研究拠点に指定された。

【取材・文:大越裕 撮影:浜田智則】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png