1995年、今から20年以上前に、Windows95を搭載した家庭用電子計算機が発売された。世界中のファンから熱狂的に迎えられたパーソナルコンピューターに搭載されていたハードディスクの記録容量は、わずか500MBほど。今では、持ち運び可能なノートパソコンであっても、500GBを超えるハードディスクを搭載していることは珍しくない。記録容量はざっと1,000倍以上に増えた。

爆発的な勢いで記憶容量の増加と小型化を続け、安価になっていくハードディスクの発展を可能にしたのは、「スピントロニクス」という技術だ。だが、技術の進化はとどまるところを知らない。東北大学金属材料研究所所長の高梨弘毅教授は、デバイスのさらなる高度化、高速化、大容量化を目指し、スピントロニクスに役立つ材料の研究開発に取り組んでいる。

小学校の理科で行った実験を思い出してほしい。鉄や銅やアルミニウムのような金属は電気を通すが、木や紙は通さない。また、同じ金属でも鉄は磁石につくが、1円玉(アルミニウム)は磁石につかない。このような物質の電気的性質と磁気的性質を決めているのは、物質中の「電子」である。

「物質は原子の集まりで構成されています。その原子は、原子の中心に位置する『原子核』と、その周囲を衛星のようにまわる『電子』からなります。電子は原子核よりもさらに小さな粒子で、マイナスの電気を帯びています。物質は大きく金属と非金属に分けられますが、両者を分かつのは電子の働きによります。非金属の物質では、電子が原子の側から大きく離れることはありませんが、金属の場合は電子と原子の結びつきが弱く、電子は自由に金属中を移動することができます」と高梨教授。

金属に電圧をかけると電子はプラスの方向へ引き寄せられ流れていく。この電子の流れが「電流」である。自由に動ける電子が多いものは電気を通す度合いが強く、「導体」と呼ばれる。自由に動ける電子がほとんどないものは電気を通さない「絶縁体」、その中間のものを「半導体」と呼ぶ。

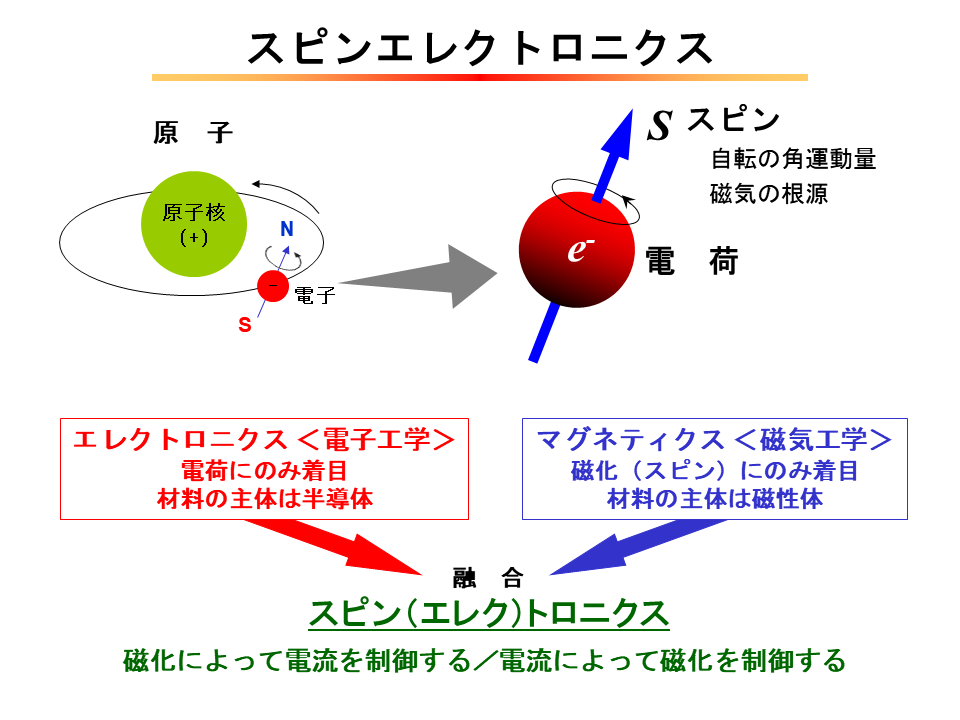

電子の電荷に焦点を当てたのがエレクトロニクス(電子工学)。電子のスピン(磁化)に着目したのがマグネティクス(磁気工学)。スピントロニクス(スピンエレクトロニクス)はこの両者を融合したもの。電荷と磁化の両方を扱う対象とする。

物質が磁石につくかどうかも、電子の挙動で説明できるが、そのためには電子のもうひとつの性質を知っておく必要がある。電子を含むすべての素粒子は自転(スピン)する性質を持っている。電子の場合は原子の周りを回りながら、太陽を周回する地球のように自転しているのだ。

一般的に、電流が流れると周囲に磁場が発生することが知られているが、電荷を帯びた電子がスピンする場合もやはり磁場が発生する。この磁場は非常に小さいが、物質中にある多数の電子のスピンの回転の向きがそろって同じ方向に発生させれば大きな力になる。

磁石を近づけると一時的に自身も磁石になる鉄のような「磁性体」は、スピンの向きがそろいやすいという性質を持っている。一方、アルミニウムのように磁石につかない金属は、スピンの向きが変わりにくく「非磁性体」と呼ばれる。

「電子の持つ電気的な性質を工学に生かす研究が『エレクトロニクス』、磁気的な性質を研究するのが『マグネティクス』です。ナノテクノロジーが発達する前までは、これらを別々に利用するしかなかったのですが、原子をひとつずつ並べたようなナノスケールの薄膜をつくれる技術が現れてからは、電子の電気的性質と磁気的性質を同時に扱える『スピントロニクス』の実現が可能になりました」

そういって高梨教授はスピントロニクスの研究の歴史を語り始めた。

「強い磁性体に磁場をかけると電気抵抗が変化する現象、『磁気抵抗効果(magnetoresistance)』は1857年に報告があり、昔から知られていました。人工的に電気抵抗を大きく変化させることができれば、スイッチやセンサーとして利用することができます。しかし、磁気抵抗効果の大きさを表す値である『MR比(Magnetoresistance ratio)』が数パーセントしかなく、実用的には性能が不十分でした」

ところが、1988年になされたひとつの発見により、状況は一変した。厚さわずか1ナノメートル(1ミリメートルの100万分の1)程度の強磁性金属の薄膜で非磁性金属の薄膜を挟み、それを多層に重ね合わせて外から磁場をかけると、電気抵抗が数十パーセントも変化したのである。

ノーベル賞受賞講演前にグリューンベルク博士と一緒に撮ったスナップ。

この研究のポイントは、強磁性金属がナノスケールの薄さであることだ。

電子は動いている間に勝手にスピンの向きを変えてしまう。そのため、スピンを工学的に利用することができなかった。しかし、ナノスケールという小さな範囲ではスピンの向きはほとんど変わらず、スピンの向きに依存して電子の動きが変化するようになる。言い換えれば、スピンを利用して電子の動きを制御できるようになる。

この現象は「巨大磁気抵抗効果(Giant magnetoresistance: GMR)」と名付けられ、のちの電子機器の性能を飛躍的に向上させる技術の基礎となった。なかでも、ハードディスクの大容量化を実現する礎の技術となった。

ナノスケールで電気抵抗を大きく変化させられるようになったことで、ハードディスクへの磁気データの書き込みや、データの読み取りを行う磁気ヘッドの性能が劇的に高まった。ヘッドがディスク上のより小さな磁気変化を感知できるようになったのだ。その結果、円盤状のハードディスクの同じ面積に、より多くの磁気データを記録できるようになり、ハードディスクの記録密度を格段に高めることに成功したのである。

この「GMRヘッド」はGMRの発見からわずか10年ほどで実用化され、GMRを発見したフェルト博士とグリューンベルク博士は、2007年にノーベル物理学賞に輝いた。高梨教授も1994~95年にグリューンベルク博士と一緒に研究した経験があり、ノーベル賞の授賞式に出席した。

薄膜を作製する超高真空分子線エピタキシー装置。アルミホイルで覆われている。

2004年には、GMRよりもさらに性能の高い素子を作製できる「トンネル磁気抵抗効果(Tunnel Magneto Resistance:TMR)」が報告された。GMRで使っていた非磁性金属薄膜層を絶縁層に置き換えることで、より高い磁気抵抗比が得られたのである。

このように、スピントロニクスの発展は材料と密接に関係する。高梨教授は、急成長中のこの分野で、スピントロニクスに役立つ磁性材料の開発に取り組んでいる。

高梨研究室の強みは、ナノスケールで精密に原子が並んだ金属の薄膜を作製できることだ。世界でも有数の技術水準だという。

右の写真が金属の薄膜を作成する装置だ。忘れられた未来都市のようなディストピア感を漂わせているが、それは全体を覆っているアルミホイルのせいである。

薄膜をつくるとき、この装置の中は宇宙空間に近い真空状態に保たれている。装置の中に酸素が残っていると金属が酸化するうえ、不純物が混じっていると理想通りの合金がつくれないからだ。さらに、水が混じっていても都合が悪い。そのため実験を始める前に、あらかじめ装置全体を高温に焼いて水を取り除く。このとき、装置の隅々までまんべんなく温度が上がるようにアルミホイルを巻いているのである――焼き芋のように。

この装置からどのようにして薄膜がつくられるのだろうか。

「まず、合金の材料となる金属を装置に入れて、そこに電子線をあてて局所的に溶かし、金属を蒸発させます。そして、気体になった金属を基板に付着させます。このような方法を『蒸着』といいます。この長い筒の片方にニッケルを入れて、もう片方にコバルトを入れておくと、基板上でニッケルとコバルトの合金ができます。私たちの研究室が得意としているのは、ニッケルやコバルトのように異なる金属を1原子層単位で積層し、原子レベルで層状にしていくことです」

1原子レベルで層を作製する方法について、高梨教授は説明を続ける。

「この装置では蒸着した膜の厚みを測ることができます。金属によって1原子の厚みが何ナノメートルになるかはわかっているので、その厚みに達したときに蒸着を止めます。このような精密な調整をするためには、材料となる金属をゆっくりと蒸発させる必要があります」

金属の温度を上げるために使うのも電子である。装置の中にフィラメントがあり、電流を流すと電子が飛び出る。これを磁場で曲げて材料に電子をあてて金属の温度を上昇させて蒸発させる。それを1ミリメートルの100万分の1のナノの世界で制御しているのである。

薄膜を作製したあとは、電気的・磁気的特性を測定する。測定のために特殊な機械で微細加工を行い、小さな素子を作製してモニタリングする。

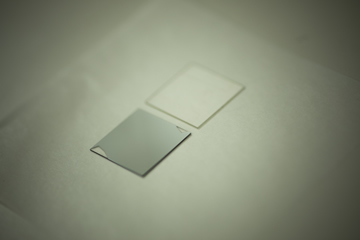

写真右は蒸着させる前の基板。左が蒸着させたあと。写真の合金の膜は50ナノメートルの厚みがある。実験で作成する合金の多くはさらに薄く、向こう側が透けて見えるほど。

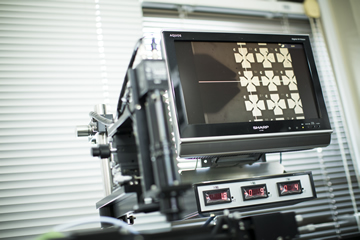

微細加工した素子を顕微鏡で見た様子。素子が規則的に並んでいるのが分かる。

現在、高梨教授が注目しているのは、規則的に原子が並んでつくられた「規則合金」である。

たとえば、1903年にドイツのホイスラー博士が発見して「ホイスラー合金」と名付けられた金属は、本来、強磁性を示さない銅とマンガンとアルミニウムの原子が規則正しく並んだ合金で、強磁性を示す。それが転じて図のような結晶構造を示す規則合金はすべてホイスラー合金と呼ばれるようになった。

ホイスラー合金の特徴は、自由に動くことができる電子(自由電子)のスピンが一方向に完全に揃っていることだ。強磁性を示すすべての金属で、自由電子のスピンが一方向に完全に揃っているわけではない。しかし、いくつかのホイスラー合金では、自由電子のスピンが一方向に完全に揃っていることが分かっている。これはスピントロニクスにおいて大きな長所となる。自由電子のスピンが一方向に揃うほど、電気抵抗の変化が大きくなり、磁気ヘッドでの感知が容易になる。すなわち、より感度の高い磁気ヘッドの材料になりうる。

高梨教授らは、ホイスラー合金と非磁性金属をナノスケールで積み上げた薄膜をつくり、それをナノスケールで柱状構造に微細加工した。そのようにしてつくられた素子は、従来にない巨大な磁気抵抗効果が得られた。

「L10型合金」と呼ばれる構造にも注目している。2種類の異なる金属原子が単原子層ずつ交互に積み上がった構造で、この積み上がった方向に磁気が強く発生する。このような異方性があると、ナノスケールにしても熱の揺らぎの影響を受けにくく磁気情報が保たれるため、スピントロニクス素子として適しているという。

「このような結晶構造を持つ金属を薄膜にすることは簡単ではありません。私たちの研究グループの最大の強みは、複雑な薄膜をきれいに作製できるところです。理論計算で得られた材料の組み合わせを使って素子の原型をつくり、スピントロニクスの特性を調べ、なるべく高い性能が得られる形に改良していきます。現在、研究室レベルでは質の高い材料をつくることができていますので、これからは実用に向けて大量生産でも質を落とさず生産できる方法を見つける必要があります」

そこから先は、大学だけではなく企業とも一緒に開発を進めることになるだろうと高梨教授は付け加える。スピントロニクスは世界中の企業が熱い視線を注いでいる分野だけに、そう遠くない未来に実用化されるのかもしれない。

学生と気さくに議論を交わす高梨教授。最先端の学問を切り拓くのは、人から生まれたアイデアだ。

高梨教授が所長を務める金属材料研究所、通称「金研(KINKEN)」は、1916年に「臨時理化学研究所第二部」として産声を上げた。全国の国立大学附置研究所の中でも最も古い歴史を有する研究所のひとつである。

初代所長である本多光太郎博士は、鉄の磁性研究に取り組み、当時世界最強の磁石であるKS鋼を発明し、その後、鉄鋼から金属・合金全般へと研究領域を広げてきた。

「ナノ構造やスピンだけでなく、私たちの研究室では磁石の研究も行っています。研究所の歴史と絡めて考えると、本道はこちらかもしれません。今取り組んでいるのは、希土類と呼ばれる希少な金属を使わない磁石を作製することです」と、高梨教授。

現在、世界で最も高い磁気エネルギーを持つ磁石は、1982年に日本の佐川眞人博士が発明した「ネオジム磁石」だ(佐川博士は金研出身の科学者である)。

扱い方を誤ると指がつぶれて骨折してしまうほど強い力を持つ磁石だが、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、携帯電話など、すでに私たちの身近な電子機器に使われている。

だが、この有用なネオジム磁石には欠点がある。ネオジム磁石の材料には、中国の特定の鉱山でしか取れない「ディスプロシウム」など、希少な金属(レアメタル)が必要な点だ。

このようなレアメタルを使わずに、同じくらい強い磁石をつくることはできないか――。それがいま、ホットな研究テーマとなっている。

高梨教授らは、鉄(Fe)とニッケル(Ni)という手に入れやすい材料だけで強い磁石をつくることを考えた。ありふれた素材をもとにすれば、さまざまな産業応用が期待できる。そのヒントは、宇宙からやってくる隕石にあった。

「隕石の中に含まれる鉄を『隕鉄』と呼びます。この中には鉄とニッケルでできた規則合金が含まれていて、そこが強い磁石になっています。この構造を人工的に再現したいと考えています。ただ、隕鉄は宇宙で10億年もの時をかけゆっくりと冷やされて生成されるもの。人間が1日か2日で大量生産しようというのはかなり無謀な試みなのですが、それができるようになったらとても面白いと思いませんか?」

そう笑って語る高梨教授は株式会社デンソーを主体とするNEDOプロジェクト(次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発)において、鉄とニッケルを原子レベルで規則配列した「FeNi超格子磁石」材料の合成に成功している。「FeNi超格子」は、ネオジム磁石に匹敵する磁力を持ち、磁力を失う温度が550℃以上と高い。そのため、高温環境での利用が想定される電気自動車の車載モーター用磁石として期待されている。共同研究成果の詳細は、2017年10月16日に英国の科学雑誌Scientific Reportsに掲載された。

ナノスケールでの新たな技術が、社会を、産業を大きく変えていく。高梨教授はそのための研究に邁進している。

第一次世界大戦の影響で外国からの物質の輸入が制限され、化学薬品や鉄鋼の自給の必要に迫られていたことから1916年に臨時理化学研究所第2部として発足した。2016年には100周年を迎えた。金属をはじめ、半導体、セラミックス、化合物、有機材料、複合材料などの広範な物質・材料に関する基礎と応用の両面の研究により、真に社会に役立つ新たな材料を創出することを目指す。

【取材・文:寒竹泉美 撮影:原淵將嘉】

bana1.png (300px×80px)

bana1.png (300px×80px) bana1_e.png (300px×80px)

bana1_e.png (300px×80px) NovelPrize2015.png

NovelPrize2015.png